ChatGPTなどのAIが話題になる中で、「LLMと生成AIの違いが分からない」と感じている方も多いのではないでしょうか。実はLLM(大規模言語モデル)と生成AIは密接に関連しつつも、役割や定義が異なります。本記事では、それぞれの意味や関係性を明確にし、代表例や活用の違いを初心者にもわかりやすく解説します。

目次

LLMと生成AI、それぞれの定義

まずは、LLM(大規模言語モデル)と生成AIという2つの用語の意味を正しく理解することが、違いを把握する第一歩です。このセクションでは、それぞれの定義と範囲について整理します。

生成AIとは?

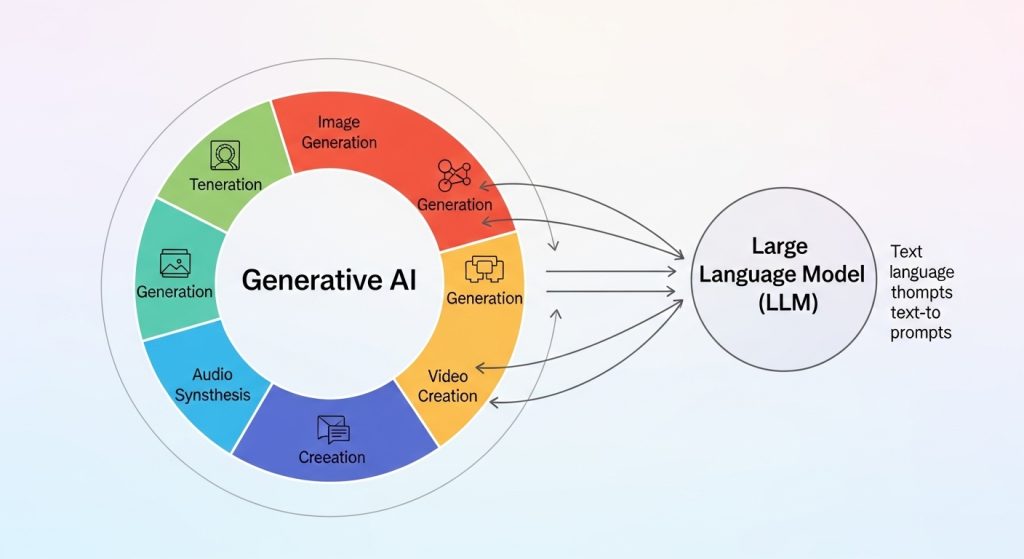

生成AIとは、テキスト・画像・音声・動画などの新しいコンテンツを自動生成するAI技術の総称です。

「Generative AI(ジェネレーティブAI)」とも呼ばれ、人間のような創造力を模倣し、プロンプト(指示)に基づいて情報を出力します。

生成AIを応用した代表的なツールとして、以下のようなものが挙げられます。

- テキスト生成(ChatGPT、Claudeなど)

- 画像生成(DALL·E、Midjourneyなど)

- 音声生成(Suno、Voicemodなど)

- 動画生成(Runway、Pikaなど)

生成AIはさまざまな分野で活用が進んでおり、ビジネス・教育・クリエイティブ領域を中心に注目が集まっています。

LLMとは?

LLM(Large Language Model:大規模言語モデル)は、主にテキストの理解と生成に特化したAIモデルです。

数十億〜数兆単語規模の文章を学習することで、自然言語処理に関する幅広いタスク(要約、翻訳、質問応答など)に対応します。従来の言語モデルに比べて、学習するデータ量と処理能力・スピードなどが大幅に向上し、自然で素早い高度なテキスト生成を可能にしています。

GPT-4oやClaude 4、Gemini 2.5といったモデルが代表的で、生成AIの中でも特に「文章を扱う分野」の中心的存在です。

それぞれの範囲と対象

生成AIとLLMの関係は以下のように整理できます。

- 生成AI:広義の概念。出力形式はテキストに限らず、画像・音声など多様

- LLM:生成AIの中の一カテゴリ。テキスト生成に特化した中核技術

このように、生成AIはテキストや画像、音声などが生成の対象範囲で、LLMは主にテキストが生成の対象です。LLMは生成AIの一部に位置付けられ、「テキスト生成のエンジン」=LLM、「広範な生成技術」=生成AIという関係にあります。

LLMと生成AIの違いと関係性

LLMと生成AIは密接に関わっているものの、技術的な立場や成果物には明確な違いがあります。このセクションでは、それぞれの「違い」と「つながり」を3つの視点で整理します。

立場の違い:「技術」か「応用」か

LLMは「技術」そのものであり、生成AIはその「応用」または実装形態と考えると分かりやすくなります。

- LLM:モデルそのもの(GPT-4、Claudeなど)

- 生成AI:LLMや他の生成技術を活用したシステムやサービス(ChatGPT、Bing AIなど)

たとえばChatGPTはLLMであるGPT-4oをベースに構築された生成AIツールです。つまり、LLMが生成AIの中に組み込まれているという構図です。

成果物の違い:生成できるものの種類

生成AIはテキストだけでなく、画像・音声・動画など幅広い出力に対応します。一方、LLMは主に「自然言語テキストの処理と生成」に特化しています。

| 出力形式 | LLM | 生成AI |

|---|---|---|

| テキスト | ◎ | ◎ |

| 画像 | × | ◎ (例:DALL·E) |

| 音声 | × | ◎ (例:Suno) |

| 動画 | × | ◎ (例:Runway) |

LLMは、質問の回答や文章の要約、翻訳のほか、コード生成も成果物として出力できます。コーディングは専門的な知識を要しますが、膨大なデータを学習したLLMを活用すれば、指示を出すだけでコードを書くことが可能です。

関係性:LLMは生成AIの中核技術

LLMは生成AIの「テキスト生成エンジン」として機能します。そのため、生成AIのうち文章に関わるすべての機能は、基本的にLLMによって支えられています。

LLMは生成AIの「中核技術」でありつつ、生成AIの全体ではないといえます。例えるなら、生成AIが「自動車全体」だとすると、LLMはその「エンジン」にあたります。LLMがなければ、テキスト中心の生成AIは成立しません。

代表的なLLMと生成AIの具体例

LLMと生成AIの違いを理解するには、具体的なモデルやツールを知るのが効果的です。このセクションでは、テキスト・画像・音声などの出力形式別に代表例を紹介します。

テキスト生成(GPT-4、Claudeなど)

テキストの理解・要約・生成に特化した代表的なLLMには以下があります。

- GPT-4o(OpenAI):ChatGPTのベースとなるモデル。高精度かつ幅広い言語対応。

- Claude 4(Anthropic):高度な推論能力を持つ。コーディングに強み。

- Gemini 2.5(Google DeepMind):100万トークン以上の長文処理やマルチモーダルにも対応。

- LLaMA 4(Meta):オープンソースで軽量モデルも選択可能。

これらはいずれも生成AIのテキスト機能を支える中核エンジンとして活用されています。LLMはここ数年で大きく成長を続けており、進化モデルが次々と発表されているのが現状です。以前まではテキスト生成のみのLLMが多かったですが、現在は代表的なモデルのほとんどは、画像や音声に対応しています。

画像生成・音声生成(DALL·E、Sunoなど)

LLMとは異なり、画像や音声を生成するAIは独自のモデル構造を持っています。

- DALL·E 3(OpenAI):テキストから画像を生成。ChatGPT内でも利用可能。

- Midjourney:高品質なビジュアルに特化。アート・デザイン向け。

- Suno AI:歌声やBGM、ボイス付きナレーションなどを生成可能。

これらはLLMではなく、生成AIの一分野として独立して開発されているモデルです。DALL·E 3は画像生成、Suno AIは音声生成ができます。Midjourneyは画像生成AIツールでしたが、2025年6月に動画生成機能も追加されました。

複数モードに対応したモデル(GPT-4o、Geminiなど)

近年ではテキストだけでなく、画像や音声も同時に扱える「マルチモーダルモデル」が注目されています。OpenAIのGPT-4oやGPT-4.5、Google DeepMindのGemini2.5といった最新モデルは、全てマルチモーダルに対応しています。出力形式がテキストに限定されるモデルでも、画像や音声の入力を認識することが可能なモデルもあります。これらは「LLM」でありながらも、複数モードを扱える「拡張型LLM」としての進化形です。

| モデル名 | 開発元 | 出力形式 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| GPT-4o | OpenAI | テキスト・画像・音声 | ChatGPTのベース |

| Gemini 2.5 | Google DeepMind | テキスト・画像・音声 | 長文処理 |

| Claude 4 | Anthropic | テキスト | 安全重視の対話型AI |

| LLaMA 4 | Meta | テキスト | オープンソース |

| DALL·E 3 | OpenAI | 画像 | イラスト・図解生成 |

| Midjourney | Midjourney | 画像・動画 | イラスト・動画生成 |

| Suno AI | Suno | 音声 | 音楽・ナレーション生成 |

混同しやすい理由と見分け方

LLMと生成AIは密接に関係しているため、ニュース記事や会話の中で混同されがちです。このセクションでは、なぜ誤解が生じやすいのか、そしてどのように区別すればよいかを整理します。

名前・ニュース記事の用語が曖昧

「生成AI」という言葉が流行語として広まりすぎたことで、LLMとの区別があいまいになっています。

- 「ChatGPT=生成AI」と言われることが多いが、正確にはGPT-4というLLMを活用した生成AIツール

- 「Claude」や「Gemini」などのLLMも、「生成AI」としてメディアで紹介されがち

こうした表現は間違いではないものの、技術的な分類を理解していないと、何がエンジンで何がサービスかが見えにくくなります。

見分け方の3つのポイント

LLMと生成AIを区別するための具体的な判断基準は以下のとおりです。

- モデルなのか、サービスなのか?

- 出力できる形式は何か?

- 対象の名前に「モデル」や「API」がついているか?

モデルの場合はLLM、サービスの場合は生成AIです。例えば、 GPT-4oはモデルでChatGPTは生成AIツール、Claude 4はモデルで、Poeは生成AIプラットフォームです。

また、出力形式がテキスト限定であればLLMの可能性が高く、音声や画像にも対応していれば、LLM以外の生成AIも関与している可能性があります。名前に「モデル」「Engine」「Foundation Model」などの記載があるかどうかも、LLMと生成AIを区別するための判断基準になります。

こうした観点を持つことで、話題のAIが「基盤技術」なのか「活用ツール」なのかを整理しやすくなります。

用途や目的に応じた使い分け方

LLMと生成AIは混同されやすいものの、実際に使う場面では「目的に応じてどちらを意識すべきか」を判断することが大切です。このセクションでは、初心者向けに具体的な使い分けの視点を整理します。

テキスト中心ならLLM、マルチなら生成AI

目的が文章生成や自然言語処理に限られる場合は、LLMベースのツールが最適です。一方、画像や音声など複数形式を扱いたい場合は、LLMに加えて他の生成AI技術が統合されたツールを選ぶのが良いでしょう。「出力したいものの種類=ツール選びの軸」とすることで、選定がスムーズになります。

AI活用初心者が意識すべき視点

初心者にとって重要なのは、「LLMを直接使う必要はない」という視点です。多くの生成AIツールは、内部でLLMを利用しつつ、ユーザーにはその構造を意識させません。そのため「何をしたいか」さえ明確なら、どの技術が裏側にあるかを深く知らなくても十分に活用可能です。

とはいえ、技術理解があることで、より適切な使い方やツール選定、API活用などに発展しやすくなるのも事実です。

LLM=中核技術/生成AI=それを生かした仕組みという構図をイメージし、用途に応じた柔軟な使い分けを心がけましょう。

まとめ

LLM(大規模言語モデル)と生成AIは密接な関係を持ちつつも、技術と応用、構成要素と仕組み全体という違いがあります。LLMは主に文章を理解・生成する中核技術であり、生成AIはその技術を活用して多様なコンテンツを生み出す仕組みです。

用途や目的によって選ぶべきツールは異なりますが、基本的な構造や違いを理解することで、より適切かつ効果的にAIを活用できるようになります。AI導入や技術活用に関して迷ったときは、ぜひシンプリックにご相談ください。