生成AIの普及に伴い、Google検索の評価軸も大きく変化しつつあります。なかでも注目されているのが「LLMO対策(Large Language Model Optimization)」という新しい考え方です。LLMO対策とは、生成AIによる情報選定・引用を前提としたWeb最適化のアプローチを指します。

従来のSEO施策だけでは検索上位を維持しづらくなった今、AIに「選ばれる」ための対策が新たに求められています。本記事では、LLMO対策の定義や背景、従来のSEOとの違い、さらに具体的な施策と導入ステップまで、実例を交えながらわかりやすく解説します。

LLMO対策とは何か?—背景と定義

LLM(大規模言語モデル)とは?

LLM(Large Language Model:大規模言語モデル)とは、膨大なテキストデータを学習し、人間のように自然な言語生成や理解を行うAIモデルのことです。代表的な例としては、OpenAIのChatGPTやGoogleのGeminiなどが挙げられ、人間に近い応答が可能な点で高い注目を集めています。

これらのモデルは、単なる質問応答にとどまらず、検索エンジンの在り方そのものを変えつつあります。具体的には、AIがWeb上の情報を収集・再構成し、ユーザーに自然な言葉で提示するという「検索体験の再定義」が進行中です。

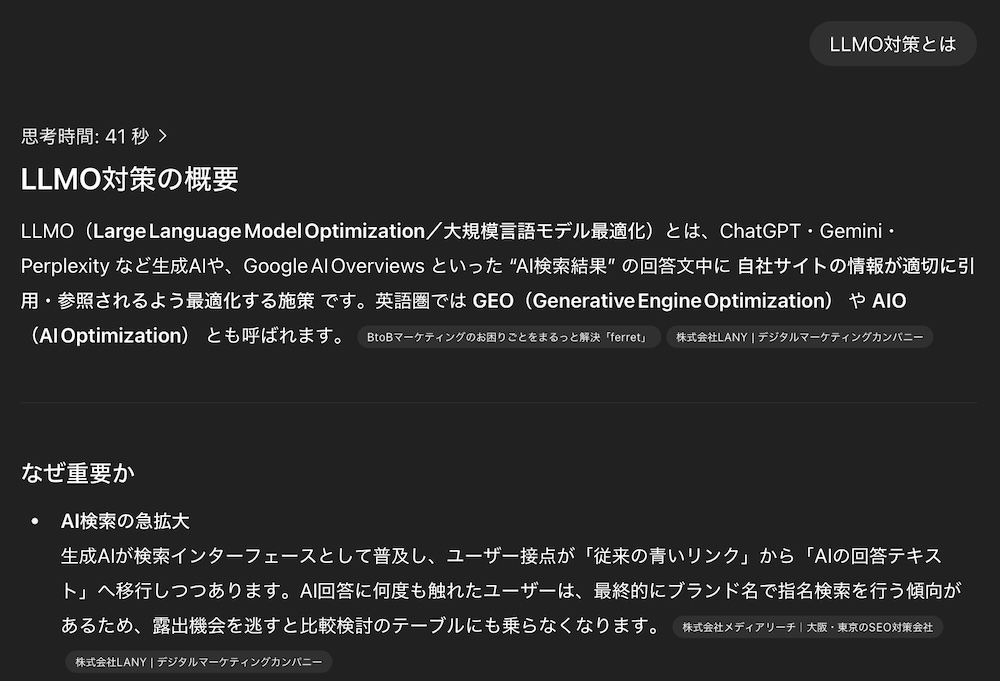

LLMO対策(LLMO/AIO)定義

LLMO対策(Large Language Model Optimization)とは、生成AIや検索連動AIに対し、自社の情報が正確に認識・引用されるよう、Web上の情報を最適化する施策群を指します。この考え方は、SEOを補完・拡張する新たなWeb最適化の概念として注目されており、「AIO(AI Optimization)」という呼ばれ方もされています。具体的な取り組みとしては、以下のような要素が中心です。

- エンティティ(企業名・サービス名など)の明確化

- 構造化データの活用による情報の整理

- 生成AIが好むフォーマットや構成への最適化

- LLMO対策は、検索エンジンの進化に対応し、AI時代における「引用されるコンテンツづくり」を実現するための新しい戦略領域です。

SEOとの違いとLLMOの重要性

従来のSEOは、「Googleのアルゴリズムに評価され、検索結果の上位に表示されること」を目的としてきました。一方で、LLMO対策は「生成AIがユーザーへの回答に自社情報を引用すること」を目的としたの最適化です。

| 項目 | SEO | LLMO対策 |

|---|---|---|

| 評価対象 | Google検索エンジン | 生成AI(ChatGPT、Geminiなど) |

| 成果指標 | 検索順位、流入数 | AI回答の引用率、ブランド認知 |

| 施策内容 | コンテンツSEO、内部リンク、外部リンクなど | 構造化データ、エンティティ整備、AI適応フォーマット |

従来のSEOが「リンクによる評価」や「ユーザー行動指標」を軸にしていたのに対し、LLMO対策では「意味の構造」や「情報の信頼性」が重視されるようになっています。

検索エンジンが進化し、ユーザーが「クリックして調べる」から「AIに聞く」へと行動を変えている今、LLMO対策は中長期的に無視できない、次世代の情報戦略と言えるでしょう。

なぜ今、LLMO対策が求められるのか?

生成AIが検索体験を変える実例

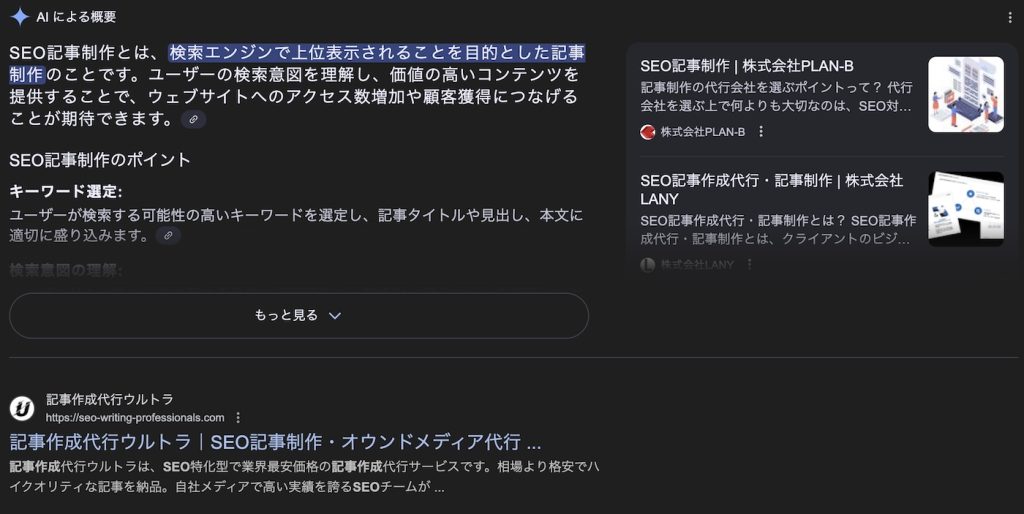

ChatGPTやGeminiなどの生成AIは、従来の検索体験に大きな変革をもたらしています。これまではユーザーが検索エンジンにキーワードを入力し、表示されたリンク先から必要な情報を探すのが一般的でした。しかし現在は、ユーザーが自然文で質問を投げかけると、AIがWeb上の情報をもとに要点を要約し、構成された回答をその場で提示するケースが増えています。

このような「AIによる直接回答」の普及により、ユーザーは「検索結果をクリックして情報を探す」プロセスが省略されています。企業にとっては、「検索結果に表示される」ことだけでなく、「生成AIの回答に自社情報が引用されること」そのものが重要な成果指標となりつつあります。

ゼロクリック時代とブランド認知

ゼロクリック検索とは、検索結果ページでユーザーの疑問が即時に解決し、Webサイトにアクセスされない状態を指します。生成AIの回答がこのゼロクリックをさらに加速させていることから、「リンクによる流入」よりも「AI回答におけるブランドの露出」が重要になりつつあります。

この文脈において、LLMO対策は単なるアクセス増加施策ではなく、AIから“信頼できる情報源”と見なされるためのブランディング戦略として機能します。AIの回答文中に自然にブランドが登場する状態を目指すことが、これからのWeb施策の重要なゴールとなるでしょう。

LLMO対策の柱と具体施策

エンティティ対策:AIに認識されるブランド作り

生成AIに自社名やサービス名を「意味のある存在」として認識されるには、エンティティ整備が不可欠です。AIは単語やフレーズをただの文字列としてではなく、「誰・何・どこ」といった文脈を持つ情報単位として理解します。そのため、次のような施策が効果的です。

- 会社概要ページの強化(沿革・事業内容・代表名などを明記)

- Wikipediaや業界ポータルでの言及(第三者による外部記述)

- Google ナレッジパネルやビジネスプロフィールの最適化

これらを通じて、Web上における自社の「意味」と「文脈」を明示的に整備することで、AIから信頼されるエンティティとしての認識を得やすくなります。

生成AIは信頼性の高い情報源から優先的に引用するため、自社が信頼できる「情報源」として外部に存在していることが、LLMO対策の基盤となるのです。

テクニカル最適化:llms.txtや構造化データの導入

生成AIに自社情報を正しく届けるためには、Webサイト側の技術的な整備も欠かせません。なかでも「llms.txt」は、生成AIに対して情報の収集可否を指定できるファイルで、従来のrobots.txtと同様に、AIクローラーの挙動を制御する役割を担います。

さらに、構造化データ(JSON-LD)を活用すれば、会社名やサービス名、FAQといった情報をHTML内で明示的に定義でき、AIによる理解精度が向上します。特にFAQや定義文などは、AIにとって再利用しやすい形式として機能し、引用される可能性を高める効果があります。

コンテンツ対策:AIが引用しやすい構成と品質

LLMO対策では、コンテンツの目的が「読ませる」ことから「引用される」ことへとシフトしています。AIが理解しやすく、必要な情報を取り出しやすい形で構成されていることが重要です。

そのためには、たとえば定義を明確に書いたり、FAQのように質問と回答をセットにしたりと、構造に配慮した記述が求められます。さらに、信頼性を保つためには、統計データや事例をこまめに更新し、情報の鮮度を維持することも大切です。

PR・レビュー戦略:外部評価とブランド強化

LLMO対策では、自社発信だけでなく「他者からどう評価されているか」も重要です。生成AIは信頼性を測る際、第三者による言及やレビューを重視する傾向があります。

そのため、外部メディアへの露出、Googleビジネスプロフィールのレビュー管理、SNSでのポジティブな反応などを通じて、「外部からの評価」を強化することも重要です。

特に、複数の信頼あるソースで一貫して言及されている情報は、AIにとって高信頼な引用候補となるため、広報施策との連携も重要です。

LLMO対策を測る指標とツール

AI回答・引用率のモニタリング

LLMO対策の効果を確認するうえで、生成AIが自社サイトをどれだけ引用しているかを把握することは欠かせません。たとえば、ChatGPTやGeminiのようなAIが返す応答文に、自社ページのURLやブランド名がどの程度含まれているかをチェックすることで、引用状況を把握できます。

これには、Ahrefsの「Backlinks」機能や、AIコンテンツのトラッキングに特化したツール(例:Otterly)などが有効です。引用頻度の増減は、LLMO対策の成果を把握する重要な指標です。

LLM経由流入や指名検索数の可視化

AI経由の流入を可視化する方法はまだ発展途上にありますが、「指名検索」の増加はその間接的な成果を示す有力な指標となります。たとえば、Googleアナリティクス(GA4)では、ランディングページや検索クエリを通じて「指名による流入」の傾向を把握できます。

特に、生成AIが回答の中でブランド名を紹介した結果として、ユーザーが直接ブランド名を検索する動きは、LLMO対策の効果が可視化された例といえるでしょう。

効果検証時の注意点と定性的分析

LLMO対策の効果は、SEOのように順位や流入数で即座に把握できるものではないため、定性的な視点での検証が欠かせません。たとえば、生成AIが自社やサービスをどのように紹介しているか、FAQの回答に自社情報が引用されているかといった点は、実際にChatGPTやGeminiなどで検索してみることで確認できます。

さらに、「AIで調べたときに●●が出てきた」といった社内外からのフィードバックも、コンテンツや構成を見直す重要な手がかりになります。こうした定性的な情報を継続的に集めることで、LLMO対策の方向性を柔軟に調整し、改善につなげていくことが可能です。

よくある質問と注意点

インデックスされない原因とLLMOの視点

どれだけLLMO対策を施しても、Webページが検索エンジンにインデックスされていなければ、生成AIに情報を取得・引用されることはありません。そのため、SEOと同様に「インデックスされやすい状態」に整えることは、LLMO対策の前提となります。

よくある原因としては以下が挙げられます。

- noindexタグの誤設定

- robots.txtでのクロールブロック

- JavaScriptによるコンテンツの非表示化

- 低品質または重複コンテンツ

特に生成AIは、検索エンジンにきちんと認識されているページ=信頼できる情報源として扱う傾向が強いため、こうした技術的障害の洗い出しと解消は、LLMO対策における土台作りとして欠かせません。

対処時によくあるミスとその回避策

LLMO対策を意識するあまり、かえってユーザー体験や情報の正確性を損なうケースは少なくありません。たとえば、AIに情報を拾われやすくするためにFAQ形式ばかりを多様し、結果として本来の読みやすさを犠牲にしてしまう例が挙げられます。他にも注意すべき点は以下の通りです。

- 幻覚(AIによる誤引用)リスクを考慮し、事実確認を強化する

- 無理な構造化に頼るのではなく、文脈を大切にした記述を意識する

- ユーザーの理解とAIの解析の両立を意識する

「AIに選ばれる」ことと「人に伝わる」ことは相反するものではありません。

両立させるには、戦略と運用の両面での配慮が不可欠です。信頼性と読みやすさを両立させる視点を持つことが、LLMO対策を成功させる鍵となります。

導入ステップとロードマップ

LLMO対策は一度限りの対応ではなく、中長期的に取り組むべき「ブランド最適化」のプロセスです。以下の5つのステップに沿って段階的に取り組むことで、AI時代においても自社情報が確実に伝わるWebプレゼンスを構築できます。

【LLMO対策の5ステップ(調査→実装→測定→改善→継続)】

- 現状調査

AI検索やChatGPT上で自社名・サービス名がどう認識されているか確認し、問題点やギャップを洗い出します。 - 目標設定

「AIに引用されたいページ」「ブランド認知向上」「FAQの構造改善」など、目的を明確にします。 - 対策実装

エンティティ整備、構造化データ設置、コンテンツ形式の最適化などを優先順位に沿って実行します。 - 効果測定

引用率、指名検索の変化、AI上の応答品質を観察し、定量・定性的に効果を評価します。 - 継続運用

検索トレンドやAIの仕様変化に合わせて、定期的なアップデート・修正を行います。

LLMO対策は、SEOと同様に「一度やって終わり」ではなく、検索アルゴリズムや生成AIの進化に合わせて、継続的に最適化を図る必要がある領域です。

まとめ

生成AIの普及により、検索行動は「調べる」から「AIに尋ねる」へとシフトしつつあります。この変化の中で、AIに自社情報を正確に届け、引用されるための「LLMO対策」がますます重要になっています。従来のSEO施策に加えて、構造化、信頼性の強化、ブランド認知の確立といった取り組みが不可欠です。

LLMO対策は、単なる検索順位向上を超えて、ユーザーとの新たな接点を築くための戦略的施策といえるでしょう。AI時代の検索変化に備え、より信頼性の高い情報発信を実現したい方は、ぜひシンプリックまでお気軽にご相談ください。