Webサイトの更新からSNS運用、広告出稿までを一人で担う「一人Web担当者」は、限られた時間とリソースの中で成果を出す必要があります。本記事では、そんな一人Web担当者が直面しがちな課題を整理し、業務の優先順位のつけ方や効率的な運用のコツ、外注リソースの活用方法まで、実践的な視点で解説します。

目次

一人Web担当者のよくある悩みと課題

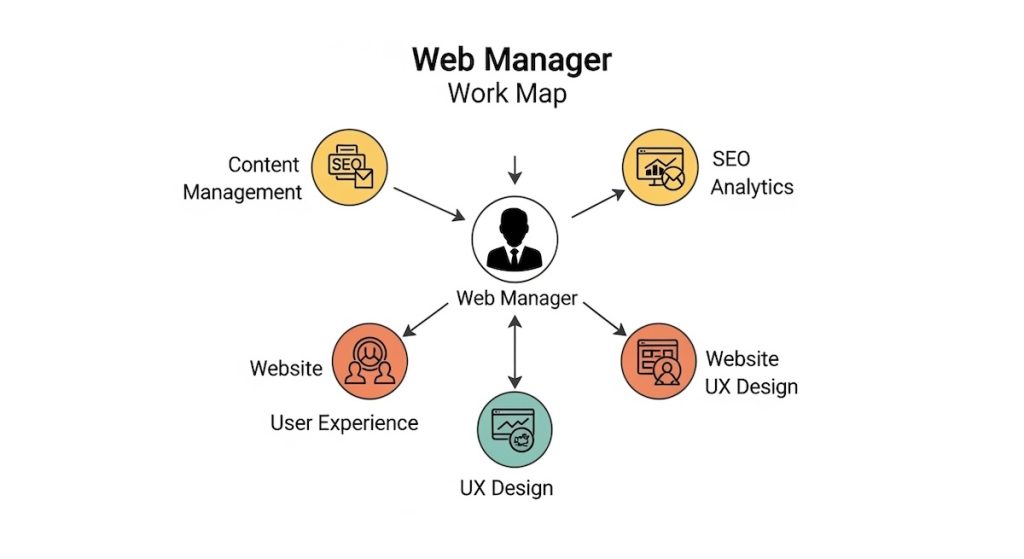

業務の幅が広すぎて整理できない

Web担当者の業務範囲は、Webサイトの更新やSEO対策、SNS運用、広告出稿、アクセス解析など多岐にわたります。それらを一人で管理・実行しようとすると、「何から手をつければいいのか分からない」といった混乱が生じがちです。業務が頭の中でごちゃつき、優先順位がつけられず、常に手探りの状態になってしまうことも少なくありません。

成果が見えづらく、社内理解も得られない

特に数値化しずらい認知拡大やブランディング系の業務では、社内からの評価が得られにくい傾向があります。

「SNSを毎日更新しているのに、売上にはどう貢献しているの?」といった声にうまく答えられず、孤立を感じる担当者も少なくありません。自分の取り組みがどのように成果に結びついているのかを社内に伝えることが、目に見えない“もう一つの業務”になってしまいがちです。

リソース・スキル不足に悩む日々

「制作は外注、分析は自己流」といったように、専門的なスキルが不足している中で、幅広い業務を一人で担わなければならない場面も少なくありません。加えて、日々進化するツールやマーケティング手法をキャッチアップする余裕がなく、常に「手探り」の状態で業務を進めざるを得ないのが実情です。

まず取り組むべき業務の優先順位とは

KGI/KPIから逆算する優先順位設計

最初に着手すべきは、自社の経営目標(KGI)やマーケティング目標(KPI)を明確にすることです。目的が明確になると、数ある業務の中から「いま注力すべきこと」が見えてきます。

たとえば、「月間の問い合わせ数を2倍にする」がKPIである場合、時間をかけてSEOに取り組むよりも、即効性の高いリスティング広告を優先する方が合理的かもしれません。目標から逆算して優先順位をつけることで、限られた時間やリソースを無駄なく活用できます。

「やらないこと」を決める勇気

与えられた時間とリソースが限られている一人Web担当者にとって、「やらないことを決める」ことは、れっきとした戦略です。すべてを完璧にこなそうとすれば、かえってどれも中途半端になり、成果が見えづらくなってしまいます。

たとえば、SNS運用はInstagramだけに絞る、イベント出展は年1回に限定するなど、業務を選択と集中で絞り込むことで、負荷を抑えながらも効果的なアウトプットが可能になります。

ルーチンとプロジェクトの分類

日々の業務を「ルーチンワーク(定常業務)」と「プロジェクト型(期間・目的がある業務)」に分けて管理すると、工数の見積もりやスケジュール設計が格段にしやすくなります。

たとえば、毎週のSNS投稿や月次レポート作成はルーチン、キャンペーンページの立ち上げや広告施策はプロジェクトといった具合です。これにより、日々の業務の見通しが立ちやすくなり、「いま何にどれだけ時間がかかっているか」が可視化されます。結果として、業務過多を防ぎ、計画的に仕事を進めやすくなります。

| 業務分類 | 内容の例 | 優先度判断の視点 |

|---|---|---|

| ルーチン業務 | メルマガ配信、SNS投稿、月次レポート、サイト更新等 | 実施頻度・重要性の高さで判断 |

| プロジェクト業務 | 新商品ページ制作、広告キャンペーン、リニューアル等 | 売上やKPIへのインパクトで優先度を決定 |

| やらない業務 | 反応の少ないSNS運用、効果測定困難な企画など | 投下工数に対して成果が見込めない業務 |

一人でも成果を出すための実践テクニック

テンプレート・自動化ツールの活用

バナー制作やメール配信、レポート作成など、時間がかかりやすい作業は、テンプレート化や自動化ツールの導入で大幅に効率化できます。一人で多くの業務を担う担当者にとって、以下のようなツールは特に心強い味方になります。

- Canva:テンプレート活用でバナーや資料が手早く作成できる

- Googleフォーム+Googleスプレッドシート:問い合わせ管理や社内ヒアリングの集計に便利

- Looker Studio(旧Googleデータポータル):Googleアナリティクスやサーチコンソールのレポートを自動生成

これらのツールを日常業務に組み込むことで、作業時間を削減し、本来注力すべき分析や改善といった業務に集中する余裕が生まれます。

社内外との情報共有を効率化

Web担当者の業務は、他部署や外部パートナーとの連携が欠かせません。情報共有の仕組みを整えることで、認識のズレや無駄な手戻りを防ぐことができます。

このようなツールを活用して情報の「見える化」を進めることで、業務の透明性が高まり、社内外との信頼関係も築きやすくなります。

簡易分析で改善PDCAをまわす方法

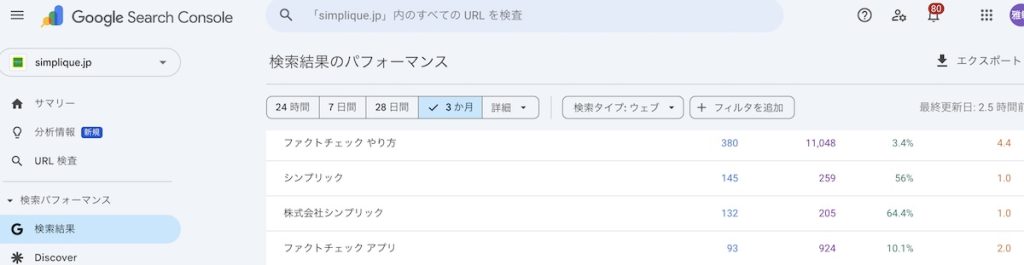

限られた時間でも改善のヒントを得るには、「無料で使える分析ツール」をうまく活用することが重要です。

- Googleサーチコンソール:どのキーワードでサイトに流入があるか、どのページのクリック率(CTR)が低いかなどを確認できる

- Googleアナリティクス:どのページがよく読まれているか、直帰率や平均滞在時間はどうかといったユーザー行動を把握できる

こうしたデータをもとに、「ページタイトルを変えてCTRを改善」「人気ページにリンクを追加」などの小さな改善を積み重ねることができます。「完璧な分析」は必要ありません。できる範囲で見直してPDCAを回すことが、着実な成果への近道です。

外部リソースを活用するという選択肢

外注と内製の線引き

すべての業務を自分ひとりで抱え込むのではなく、業務の性質に応じて「内製すべきもの」と「外注すべきもの」を切り分け考えることが、時間と成果のバランスを保つカギです。

- 内製に向く業務:戦略設計、KPI管理、社内調整、発信内容の企画

- 外注に向く業務:Webデザイン、コーディング、リスティング広告運用、原稿執筆などの専門作業

判断のポイントは、「自分でやるべき理由があるかどうか」。もし、一定の品質で任せられるなら、その分の時間を「本質的な業務」に集中する方が全体最適になります。

頼れる業者の選び方

一人Web担当者にとって理想的なパートナーは、限られたリソースでも動ける柔軟さと、実務に即した具体的な提案力を持っている業者です。以下のような観点で比較・選定すると、自社に合ったパートナーを見つけやすくなります。

- 小規模案件にも対応し、小回りがきく体制か

- 単発ではなく、伴走型で中長期支援が可能か

- 月額数万円〜など、スモールスタートしやすいプランがあるか

- 毎月のレポートや定例ミーティングなど、報告体制が整っているか

| チェック項目 | 確認内容の例 |

|---|---|

| 対応範囲と柔軟性 | 小ロットでも対応可能か、急な修正にも対応できるか |

| 実績と得意領域 | 自社と近い業種・規模の支援事例があるか |

| 料金プラン | 月額固定・従量課金など、希望に沿った契約が可能か |

| 報告・コミュニケーション体制 | 定期レポートやミーティングの頻度、ツールの種類など |

| 施策提案の具体性 | 単なる実施代行でなく、課題分析と改善提案があるか |

まとめ

一人Web担当者として成果を出すには、すべてを自分で抱え込まず、業務を取捨選択し、工夫しながら、必要に応じて外部に任せる柔軟な姿勢が欠かせません。限られた時間とリソースの中でも、優先順位を明確にし、着実にPDCAを回していけば、実績を積み重ねていくことは十分に可能です。

また、社内の理解を得るためには、業務の「見える化」と情報共有の仕組みづくりが重要です。孤軍奮闘にならず、周囲を巻き込みながら取り組む意識を持つことで、より持続的に成果を出せる体制が整っていきます。

シンプリックでは、一人Web担当者の業務効率化・戦略設計・運用支援などを総合的にサポートしています。現場目線に立った伴走型支援をご希望の方は、ぜひお気軽にご相談ください。