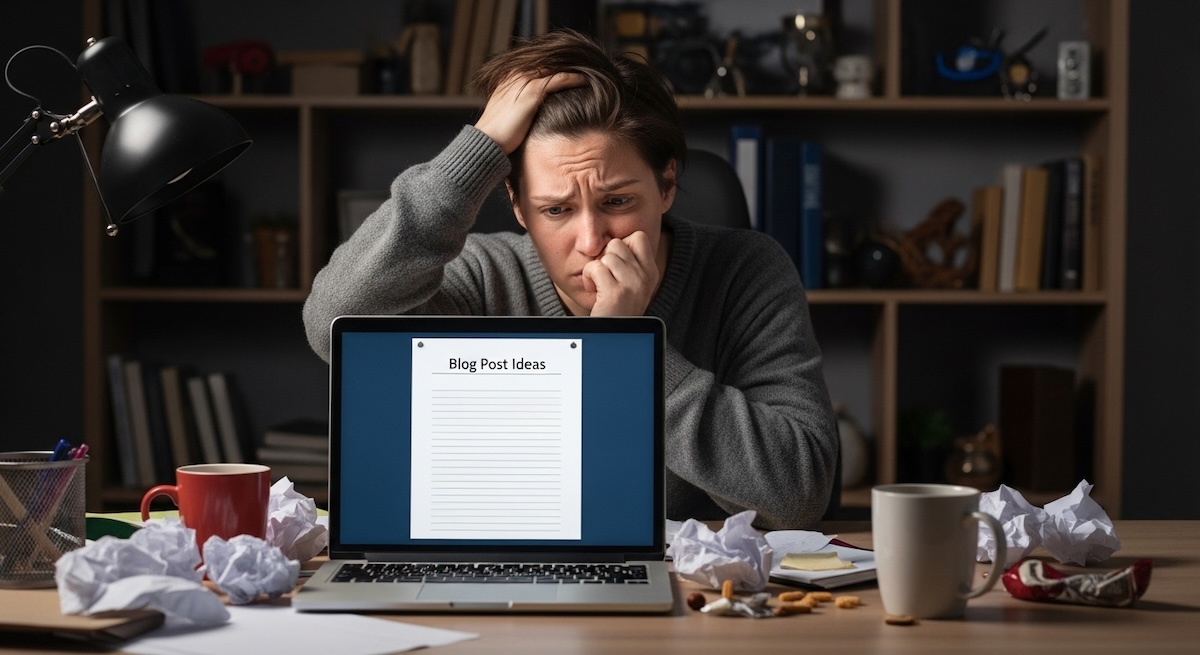

ブログを運営していると、多くの人が一度は直面するのが「ネタ切れ」の悩みです。最初は順調に投稿できていても、継続するほどに「もう書くことがない」「何を書けば読まれるのか分からない」と感じる瞬間が訪れます。本記事では、ブログのネタ切れを乗り越えるための考え方や具体的なアイデア、継続のコツを、実践しやすい形でご紹介します。

目次

ブログでネタ切れが起きる理由とは

テーマを絞りすぎて視野が狭くなる

ブログの専門性を高めようとするあまり、扱うテーマを限定しすぎてしまうケースは少なくありません。「○○のノウハウに特化」など明確な方向性は重要ですが、視点の幅が狭すぎると、書ける話題がすぐ尽きてしまいます。関連ジャンルに視野を広げることで、ネタの可能性は一気に拡がります。

読者ニーズより発信者都合になっている

「自分が書きたいこと」「社内で伝えたいこと」ばかりを優先すると、読者の興味とのズレが生じ、手応えがなくなりがちです。多くの読者は自身の悩みや疑問を解決するために特定のキーワードを検索します。読者の悩みや検索意図を汲み取っていないと、結果的に「ネタが浮かばない」状態に陥ります。

ネタ切れは、読者視点に立ち戻るサインでもあります。

成果プレッシャーで筆が止まる

「アクセス数が取れないと意味がない」「上司からの評価が気になる」など、結果へのプレッシャーが重なると、手が止まりがちです。評価にとらわれすぎず、定期的な発信を続けること自体がブランド資産になるという視点も持つと、書くハードルが下がります。

ネタ切れを防ぐ4つの習慣

ネタの種を日常的にストックする

アイデアは一度に出そうとせず、日々の業務や会話の中で「これ使えそう」と思ったことをこまめにメモしておくことが重要です。スマホのメモアプリやNotion、Googleスプレッドシートなどを活用すれば、外出先や隙間時間にも記録できます。

以下のような内容は、ブログのネタになりやすいです。

- よく受ける質問や社内での相談内容

- 他社のブログで面白かったトピック

- ニュース記事への自社視点のコメント

普段からネタを意識しておくことで、「書くときに探す」のではなく「貯めておいて選ぶ」スタイルでブログを運営できます。この習慣が、継続力を大きく支えます。

検索キーワードから逆算する

検索されているキーワードをもとにネタを考えることで、ユーザーの需要に沿った記事が書けるようになります。特におすすめなのが、Googleサジェストキーワードの活用です。

例えば「ブログ」と検索すると、「ブログ ネタ」「ブログ 始め方」など関連語が表示されます。これらは実際に検索されているニーズのヒントになります。

さらに深掘りするには、以下のツールが便利です。

ツールで検索ボリュームや関連語を調べた上で、そこから逆算してテーマを設計すると、SEO的にも強い記事が生まれます。

SNSのトレンド・反応から着想を得る

Twitter(X)やInstagram、YouTubeのコメント欄など、ユーザーのリアルな悩みや関心が表れている場を活用するのも効果的なネタ探しの手段です。

- 自社関連ワードでSNS検索し、ユーザーが何を語っているか観察する

- 業界インフルエンサーの投稿やフォロワーの反応を見る

- トレンドハッシュタグに便乗して自社目線の意見を出す

こうした方法はスピード感があり、共感を呼びやすい記事が生まれやすいのが利点です。

また、SNSの投稿を記事に再構成することで、SNSからブログ、ブログからSNSへの導線強化にもつながります。

社内の声・お客様の声をヒントにする

ネタに困ったときは、社内や顧客との日常的な会話の中にヒントが詰まっています。実際に現場で飛び交っている質問や意見は、多くの読者にとっても価値のあるテーマになります。

たとえば、「営業チームがよく受ける質問」「カスタマーサポート宛の問い合わせ内容」「社内で新人がつまずいたポイントや勘違い」などは、ネタのヒントになりやすいです。

こうした情報をブログ記事に変換することで、実用性が高く、読者の検索ニーズにも合致しやすい記事が生まれます。また、「この記事、社内から出た声をもとに書きました」と明示することで、社内の巻き込み効果も期待できます。

| 情報源 | ネタ例 |

|---|---|

| 営業との会話 | よくある質問、説明の難しいポイント |

| 社内ミーティング | 最近の課題、施策の裏話 |

| カスタマーサポート | 問い合わせ内容、トラブル事例 |

| 社内教育やマニュアル | 新人向けFAQ、研修資料の解説 |

| ユーザーインタビュー・口コミ | 利用シーン、改善要望、共感ポイント |

実際に使えるブログネタアイデア例

ネタ切れを感じたときに役立つのが、あらかじめ整理された「ネタの型」や「テーマ例」のリストです。この章では、再現性の高いネタの出し方と、実際にすぐ使える具体例を紹介します。

定番カテゴリ別のネタ例

ブログの方向性がある程度決まっている場合、カテゴリごとに「定番の型」を押さえておくと、ネタを探す手間がぐっと減ります。

たとえば以下のようなジャンル別に考えると効果的です。

| カテゴリ | ネタ例(タイトルイメージ) |

|---|---|

| ノウハウ系 | 「○○のやり方完全ガイド」「○○の3つのコツ」 |

| 比較・解説系 | 「○○と××の違いをわかりやすく比較」「初心者が陥るミス」 |

| まとめ系 | 「○○に関する参考記事10選」「○○ツール一覧」 |

| 用語・FAQ系 | 「○○とは?意味と使い方」「よくある質問と回答」 |

このように型に当てはめることで、ゼロから考える必要がなくなります。

実体験・失敗談・裏話

「過去にやってみたけど失敗したこと」「試行錯誤した経緯」「社内で起きたちょっとした裏話」など、リアルなエピソードは共感を得やすく、読者の記憶にも残りやすいです。

- 「○○を導入してみたけど失敗した理由」

- 「イベント準備で学んだ3つの教訓」

- 「新人時代にやらかした○○体験談」

専門性がなくても、自分の経験がそのまま価値あるコンテンツになるのがこのジャンルの強みです。

再利用・リライトのアイデア

過去記事を有効活用することも、ネタ切れ対策には非常に有効です。既存記事の切り口を変えたり、アップデートしたりするだけで、立派な新記事になります。

- 古い記事の内容を「2024年版」として最新化

- ボリュームの多い記事をテーマ別に分割・連載化

- コメントやSNSの反応を加えて、再編集して再投稿

また、PDF資料・セミナースライド・社内共有文書なども、構成し直すだけでブログに転用可能です。

| パターン種別 | 内容・具体例 |

|---|---|

| HowTo・ノウハウ系 | 操作手順、使い方、設定方法 |

| 分析・比較系 | ツール比較、特徴一覧、良い点と課題 |

| まとめ・ランキング系 | ○選記事、人気記事、業界動向まとめ |

| 実体験・裏話系 | 失敗談、社内の工夫、小さな成功体験 |

| Q&A・解説系 | よくある質問への回答、専門用語の意味と背景 |

| 再編集・シリーズ化系 | 過去記事の更新、テーマ別に連載化、事例別アレンジなど |

ネタを広げて量産するコツ

ネタは「数」より「構造化」で広がります。1つのテーマから複数記事を生み出す仕組みを作れば、継続が格段に楽になります。

1記事=1テーマで深掘りする

ありがちな失敗は、1記事の中に複数の話題を詰め込みすぎてしまうこと。このような記事は情報が分散し、読み手も書き手も消化しにくくなります。

たとえば「SEOの基本とGoogleサーチコンソールの使い方」は、実は別々のテーマです。それぞれの記事に分けて1記事=1目的の構成にすることで、読者にとっても分かりやすく、検索エンジンにも評価されやすくなります。

1つのテーマを分解して複数化

テーマを分解し、関連項目で展開する手法も効果的です。たとえば「ブログの始め方」というテーマなら、以下のように枝分かれできます。

- ブログツールの選び方

- ドメインとサーバーの準備

- 初期設定のポイント

- 最初に書くべき記事3選

- よくある失敗パターン

このように「全体→要素→実践→応用」の順で分解すれば、ネタは無限に生まれます。

このように見出し単位で再分割しながら、「深掘り記事」や「補足記事」として展開すれば、ブログ全体の構造も強化され、内部リンク施策にもつながります。

まとめ

ブログ運営において、ネタ切れは誰にでも起こりうる自然な現象です。しかし、日頃の情報収集の仕組みづくりや、検索キーワード・SNS・社内の声など複数の視点からアイデアを取り入れることで、ネタに困らない体制を築くことが可能です。

また、1つのネタを分解・再構成しながら展開することで、継続的かつ効率的にコンテンツを発信することができます。

シンプリックでは、ブログの構成設計からネタ出し、コンテンツ制作支援まで一気通貫でサポートしています。ネタ切れに悩まず“成果につながる記事”を継続したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。