「オウンドメディアの効果はいつから出るのか?」

立ち上げ初期に多くの担当者が抱える疑問です。記事を公開してもすぐに成果につながらず、不安を感じるケースは少なくありません。実際、オウンドメディアは短期施策ではなく、中長期的な取り組みで効果を発揮する手法です。

この記事では、効果が出始めるまでの目安期間や、チェックすべき指標、効果を早めるための工夫を7つの視点から整理して解説します。

目次

オウンドメディアの効果が出るまでの期間とは

オウンドメディアは立ち上げ直後からすぐに成果が出る施策ではありません。

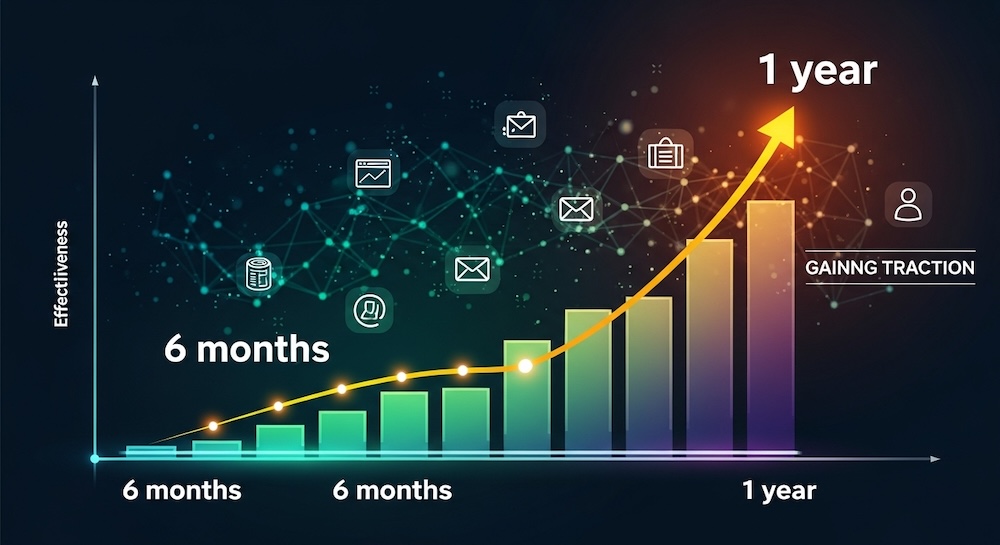

一般的には半年から1年程度の継続運営を経て、検索流入や問い合わせに結びつく効果が見え始めます。これは、Googleの評価に時間がかかることや、ユーザーに認知されるまで一定の期間が必要だからです。

一般的な効果が出る目安は6ヶ月〜1年

記事を公開してから検索順位が安定し、流入が増えるまでには少なくとも6ヶ月程度を要します。

SEOの特性上、新規記事はインデックスされてもすぐには評価されません。質の高い記事であれば1週間程度でインデックスされる傾向があり、インデックスされたページ数はSEOにも影響を与えます。

しかし、ただインデックス数が多ければ良いわけではなく、質の高い記事がインデックスされることがSEOにおいて重要です。特に競合が多いテーマでは、1年以上かけて記事群を育てる視点が必要になります。

BtoBとBtoCで効果の出方は異なる

ターゲットや購買プロセスの違いにより、成果が見えるスピードも変わります。

BtoCの場合は、ターゲット本人が購買を検討します。意思決定の期間が短いため、比較的早期に効果を実感しやすい傾向があります。一方、BtoBは検討から購買までに多くの人間が関わり、承認まで多数のプロセスが必要です。発注者と利用者が異なるため意思決定に時間がかかり、問い合わせや商談化まで半年以上のリードタイムが発生するのが一般的です。

施策やリソース投入量で変わる

記事本数や更新頻度、プロモーションの有無によっても、効果の出方は大きく変わります。

週1記事と月1記事では、累積コンテンツ量に大きな差が出ますし、SNSや広告を併用するか否かでも流入スピードは違ってきます。

SNSは拡散力を強みとして広範囲へのアプローチが可能ですが、オウンドメディアと併用する場合は多くのリソースが必要です。また、広告は短期間で効果を見込めますが、プラスで広告費用がかかります。自社のリソース・予算と目標に応じて、「どれくらいの期間で成果を期待できるか」を現実的に見積もることが重要です。

| 要素 | BtoCサイト | BtoBサイト | 補足ポイント |

|---|---|---|---|

| 初期の効果実感 | 3〜6ヶ月 | 6ヶ月〜1年 | ターゲットの意思決定スピードで差が出る |

| 問い合わせ獲得 | 半年程度経過後 | 1年〜1年半経過後 | 記事本数・CV導線設計がカギ |

| 商談・契約への貢献 | 6ヶ月〜1年 | 1年半〜2年 | ナーチャリング施策が必要 |

| 更新頻度 | 週2〜3本 | 週1〜2本 | 継続性が何よりも重要 |

効果が出るまでにチェックすべき指標

オウンドメディアは“成果が出ているのかどうか”を正しく測定することが大切です。

立ち上げから半年〜1年の間に成果を判断する際には、問い合わせ数だけに注目するのではなく、途中経過を確認できる指標を複数持つことが重要です。

PV数・UU数

最も基本的な指標はページビュー(PV)数とユニークユーザー(UU)数です。

PV数はサイトにアクセスされた数であり、サイトのページが開かれた数を指します。一方で、UU数は特定の期間内にサイトに訪れたユーザーの数を意味します。

PV数の増加は記事が読まれている証拠であり、UU数の推移は新規ユーザーへの認知拡大が進んでいるかどうかを示します。初期段階では問い合わせが少なくても、PV・UUが右肩上がりなら着実に土台ができていると判断できます。

検索順位やインデックス状況

SEOの効果を測るには、検索順位やインデックス状況を定期的に確認する必要があります。

Googleサーチコンソールを使えば、どのキーワードで何回表示され、どのくらいクリックされたかがわかります。インデックス未登録のページが多い場合は、記事の質や内部リンク構造に課題があるかもしれません。未登録の原因はさまざまありますが、主にサイト全体の評価が低い、記事の質が低い、コンテンツが重複しているなどが考えられます。

資料請求や問い合わせへの貢献度

オウンドメディアの最終的なKPIは「リード獲得への貢献度」です。

記事ごとに「どれくらい資料請求や問い合わせにつながったか」を分析しましょう。記事単体でCVしていなくても、記事を経由して問い合わせページへ遷移しているケースは十分に価値があります。CV数は、GoogleアナリティクスやMAツールで確認できます。これらのツールは、CV数のほかにもさまざまなKPIを設定して数値を確認できるため、間接効果も含めて評価することが大切です。

効果が出ないと感じる原因と見直しポイント

「半年以上運営しているのに成果が見えない…」という声は珍しくありません。

しかし、その多くはメディアそのものに問題があるケースです。ここでは代表的な3つの原因と改善の視点を整理します。

記事の質が低く検索意図を満たしていない

記事数が増えても、ユーザーの検索意図を捉えていなければ成果にはつながりません。

単なる情報の羅列や表面的な説明では、読者に「読む価値がある」と思ってもらえず、Googleからの評価も上がりません。

改善のポイントは、読者が求める課題解決に直結する深い内容や独自の事例を盛り込むことです。

記事を制作する前に、キーワードやニーズ調査、ターゲット・ペルソナの設定などの事前準備をしっかりと行い、ユーザーの検索意図にマッチした記事を更新し続けることが大切です。既に公開している記事にも修正の余地がないか、定期的に確認しましょう。

継続的な更新ができていない

更新頻度が低いと、検索エンジンから評価されにくくなります。

月1本の更新ではコンテンツ資産がなかなか蓄積せず、サイト全体の評価も上がりづらいため、成果が出るまでに時間がかかりすぎてしまいます。

理想は週1本以上の更新ですが、難しい場合は既存記事をリライトし、最新情報や追加の視点を加えることでも効果を高められます。企画・制作・改善の一連のプロセスを整理し、週や月で何本更新できるか把握しましょう。自社内で十分なリソースの確保が難しい場合は、運用の外注を検討することも選択肢の一つです。

コンバージョン導線が弱い

記事を読んでも問い合わせに進めない原因は、CV導線の設計不足にあります。

「次に何をすべきか」が明確でないと、ユーザーは離脱してしまいます。記事末尾にCTAを設置する、関連記事からホワイトペーパーに誘導するなど、自然な流れで行動を促す仕組みを組み込むことが重要です。

CV導線を考える前に、自社の商品やサービスと相性の良いCVを設定します。例として「問い合わせ」「ホワイトペーパー・資料の請求」「メルマガ登録」「トライアル参加」などが挙げられます。CTAの設置場所は一般的に、ユーザーの興味や関心が高まりやすいコンテンツ直後や、ファーストビュー、記事内の関連箇所などが効果的です。やみくもに設置するのはユーザーの離脱につながる可能性もあるため、適切な数で設置することも大切です。

オウンドメディアの集客効果を早めるためにできること

オウンドメディアは中長期的な施策ですが、工夫次第で効果を早めることが可能です。ここでは、立ち上げ初期から取り入れたい3つのアプローチを紹介します。

SEOとSNSを連携させる

検索エンジンだけに頼らず、SNSで拡散することで流入を早期に増やせます。

特にX(Twitter)やLinkedInなど、業界関係者が集まるSNSで発信することはBtoB領域で有効です。SNSでの拡散により被リンク獲得のチャンスも増え、SEO効果を後押しします。具体的な連携方法は、「各SNSでのコンテンツURLのシェア」「オウンドメディアと同内容のコンテンツをSNS仕様で発信」などがあります。

SNS連携については以下の記事で詳しく解説しています。

オウンドメディア集客にSNSを活用する際のポイントを徹底解説!

既存コンテンツをリライト・最適化

新規記事を増やすよりも、既存記事を改善するほうが早く成果につながる場合があります。

タイトル・見出し・メタディスクリプションを検索意図に合わせて修正する、古い情報を更新する、関連記事への内部リンクを追加するなど、検索順位を押し上げる打ち手は多数存在します。リライトは、公開から3カ月以上経過している記事を基準に選定すると良いでしょう。各コンテンツの表示回数やCTR、滞在時間、直帰率などさまざまな数値を見て、どこを改善すべきかを把握します。

リライトの具体的な方法については以下の記事で詳しく解説しています。

【具体例有】ブログ記事のリライトのやり方を徹底解説

成果に直結するホワイトペーパーや事例記事を活用

コンバージョンを早めるには、ユーザーが「行動する理由」を提供することが必要です。

ホワイトペーパーや事例記事を記事中やCTAで提示することで、「問い合わせ前の一歩」となるCVポイントを作り出せます。ホワイトペーパーや事例記事は、問い合わせよりユーザーの行動ハードルが低いコンバージョンとなり、CV数の増加が期待できます。

ホワイトペーパーの主な種類は、ノウハウ・調査データ・テンプレート・事例などです。ノウハウ系はユーザーの興味関心が高いため、初めはノウハウ系ホワイトペーパーの作成をおすすめします。どのホワイトペーパーにも共通することは、自社ならではの専門的知識や経験を活かした内容にすることです。他社との差別化を図ることで、ユーザーニーズへの貢献度が高まり、新規リード獲得や既存リードの育成につながります。

以下の記事では、ホワイトペーパーの効果を最大化する作成方法について詳しく解説しています。

ホワイトペーパーの効果を最大化する方法とは?何を改善すれば成果につながるか

| 施策 | 具体例 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| SNS連携 | ・Twitterで新着記事を発信 ・LinkedInで共有 | 立ち上げ初期からの認知拡大 |

| 既存記事のリライト | ・タイトル改善 ・最新データ更新 ・内部リンク追加 | 検索順位向上、早期流入増加 |

| ホワイトペーパー設置 | ・成功事例集ダウンロード ・無料チェックリスト | CVポイントを増やし問い合わせを加速 |

| 事例記事の公開 | ・導入実績 ・顧客インタビュー | 信頼性向上、リード獲得率アップ |

成功事例に学ぶ:効果が出るまでの実例

オウンドメディアの効果が出るまでの期間を理解するには、実際の成功事例を知るのが一番です。

ここでは、BtoB企業とBtoC企業の2つのケースを紹介します。

BtoB SaaS企業の事例

あるSaaS企業は、立ち上げ当初から週2本の記事更新を徹底しました。記事テーマは顧客の業務課題に直結するもので、導入事例や活用ノウハウを積極的に公開。

その結果、6ヶ月で検索流入が約3倍に増加し、1年後にはオウンドメディア経由での問い合わせが安定的に発生。営業リード全体の約30%をメディアが生み出す仕組みとなりました。

→ ポイントは「更新頻度」と「顧客課題に直結したテーマ設定」です。

BtoCサービス企業の事例

あるBtoC企業は、立ち上げ時にSEOとSNSを併用しました。記事を公開すると同時にInstagramやTwitterで拡散し、早期に認知を拡大。また、記事中で「体験キャンペーン」へのCTAを設置したことで、3ヶ月以内に問い合わせ数が顕著に増加しました。

BtoCは購買決定のスピードが速いため、SNSと短期キャンペーンを絡める戦略が効果的に作用しました。

→ ポイントは「拡散力のあるSNS活用」と「行動を促す明確なCTA」です。

まとめ

オウンドメディアの効果は「すぐに出るものではない」が前提です。

一般的には半年〜1年を目安に成果が見え始めますが、業種・施策・リソースによって差があります。

重要なのは、PVや検索順位などの中間指標を確認しつつ改善を重ねること。そして、SEOとSNSの連携や既存記事のリライト、ホワイトペーパー活用といった工夫で、効果を早めることも可能です。

シンプリックは、オウンドメディアの立ち上げから運営・SEO改善・リード獲得設計までをトータルで支援するデジタルマーケティング企業です。これからメディアを始めたい方も、成果がなかなか出ずに悩んでいる方も、まずはお気軽にお問い合わせください。