Webサイトに多くのアクセスを集めるために、サイト上で継続的に記事を作成することが重要です。弊社シンプリックもこのようにブログ記事を継続的に作成することでWeb集客の活性化に取り組んでいます。

しかしサイト上で記事を作成し続けるのには多くの労力・時間を要します。様々な理由から自社内のメンバーだけで継続的に記事を作成するのが難しい場合もあるでしょう。そのような場合は記事作成を外注するのがおすすめです。

記事作成の全て、もしくは一部分を外部のプロに依頼することで、自社リソースを抑えながら質の高い記事を継続的に作成できます。この際「どこに外注するか」が最重要です。外注先選びを間違えると、せっかく費用をかけたにもかかわらずどれだけ記事を作成してもサイトにアクセスが集まらないという事態が発生します。

この記事では記事作成を外注するメリットや外注先選びのポイント、また記事作成の外注でよくある失敗パターンとその対策方法などを解説します。

この記事を読めば自社に合った外注先を選べるようになり、また外注を成功させるための重要なヒントを得られます。

「そもそもSEOについてあまり理解できていない」という方は、以下の記事も併せてお読みください。

【2023年最新・完全版】SEO対策とは?初心者向けに「どこよりも」わかりやすく解説!

目次

「質の高い記事の継続発信」は、Web集客の鍵

Web集客のために取り組むべき施策は、企業によって異なります。施策には例えば以下のようなものがあります。

- SEO対策

- SNSでの情報発信

- メルマガ

- 広告

- インフルエンサーの活用

これらの施策は実際に多くの企業が取り組んでいます。これらの施策の共通点は「コンテンツ作成が必要であること」です。SNSでの情報発信では投稿内容(コンテンツ)を作成する必要があり、広告を出す場合も広告ページや広告文言などの「コンテンツ」を作成する必要があります。

SEO対策とは「Googleなどの検索エンジンでサイト内のページを検索結果の上のほうに表示させるための対策」です。Web集客活性化に取り組むほとんどの企業がSEO対策に取り組んでいますが、これも自社サイトからブログ記事(コンテンツ)を発信する必要があります。

コンテンツ作成はWeb集客の全ての施策において必要です。特にSEO対策で成果を出すためには「質の高い記事の継続発信」が欠かせません。SEO対策はWeb集客のために非常に重要な施策ですので、質の高い記事の継続発信は「Web集客の鍵」といっても過言ではありません。

記事は質が高くないと意味がないです。そして質の高い記事を作成するのには多くの労力・時間を要します。またある程度専門的な知識・スキルが必要であり、間違った方向性で記事をいくら増やしても期待した成果は得られません。

だからこそ、記事作成を外注するのがおすすめなのです。プロに外注することで自社サイトから質の高い記事を継続的に発信でき、サイトに多くのアクセスを集められます。まだ記事作成を外注したことがない場合は積極的に検討するべきです。

質の高い記事の作成方法については、以下の記事で詳しく解説しているため興味があればぜひお読みください。

SEOライティング基礎 | 初心者が最高の一記事を作り上げるために

弊社シンプリックでは現在、質の高いSEO記事を作り集客を成功させたいWeb担当者様向けに「SEO対策の無料相談」を実施中です。プロのSEOコンサルタントが「成果の出るSEO記事の作り方」や「SEOで成果を出すためのポイント」を伝授しますので、ぜひお気軽にご相談ください。

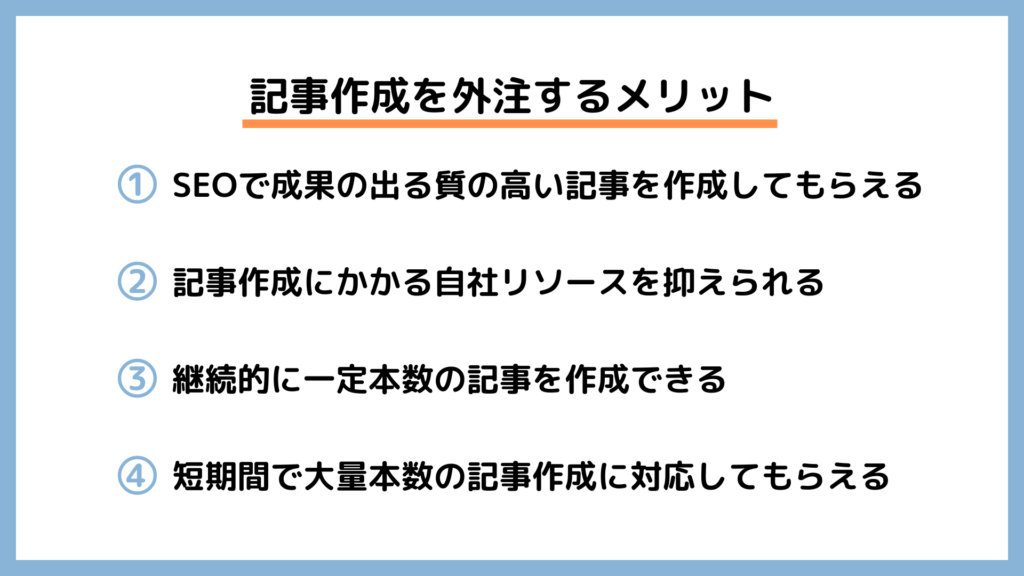

記事作成を外注するメリット

Webサイトに多くのアクセスを集めたいのなら、記事作成には必ず取り組むべきです。記事作成を外注するメリットを理解し、適切に外注を活用しましょう。

1. SEOで成果の出る質の高い記事を作成してもらえる

プロに記事作成を外注することで、SEOで成果の出る質の高い記事を作成してもらえます。ここで改めて「SEO」について説明します。

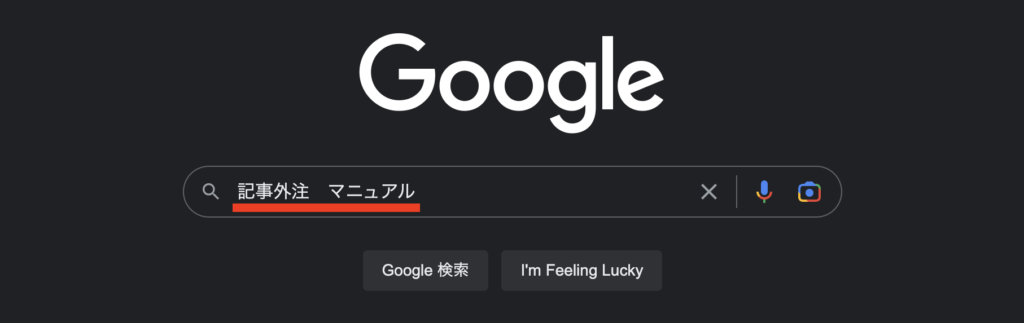

「SEO(Search Engine Optimization)」は日本語で「検索エンジン最適化」と呼ばれます。GoogleやYahoo!などキーワードを入力して調べ物を行うサービスを「検索エンジン」と呼びますが、この検索エンジン上でキーワードを入力して検索した際に、サイト内のページが検索結果の上のほうに表示されれば多くの検索ユーザーにページを訪問してもらえます。

【キーワード入力画面】

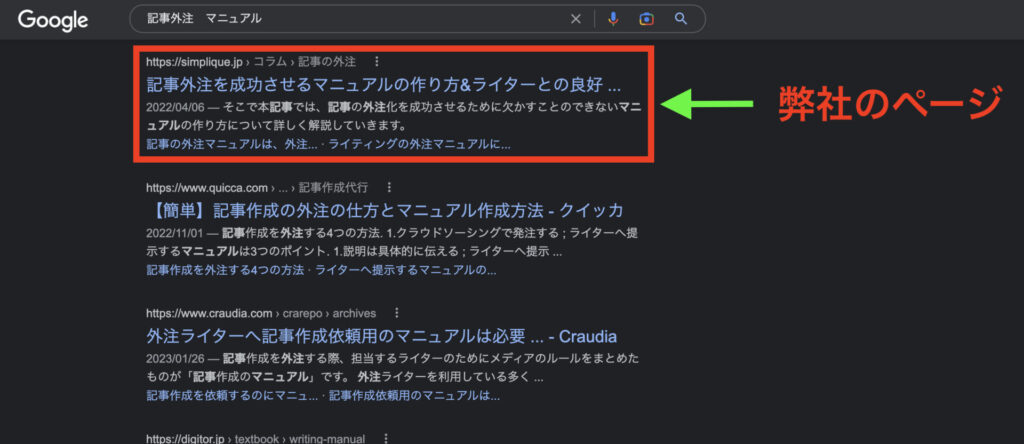

【検索結果画面】

Googleでは通常、1ページの検索結果画面に10件の検索結果が表示されますが、多くの検索ユーザーは2ページ目以降を見ません。また検索結果の一番上に表示されるのと一番下に表示されるのでは、10〜20%程度のクリック率の差があります。

つまり検索結果の上のほうにサイト内のページが表示されれば、多くのアクセスを集められます。しかし作成したページ・記事を上位表示させるにはSEOやライティングに関する専門的な知識・スキルが必要になります。自社内に上位表示される記事を作成できるようなメンバーがいれば良いですが、そのようなメンバーがいない企業のほうが多いでしょう。またいたとしても記事作成には多くの労力・時間がかかるため、対応が難しいかもしれません。

SEOに詳しい実績豊富なプロに記事作成を外注すれば、SEOで成果の出る質の高い記事を作成してもらえます。

2. 記事作成にかかる自社リソースを抑えられる

記事作成を外注すれば、記事作成にかかる自社リソースを抑えられます。記事作成には多くの労力・時間がかかるため、自社内のメンバーがコア業務と並行して取り組むのは難しい場合が多いです。

「記事作成なんて、パッとそれっぽい文章を書いて公開するだけだから1時間ぐらいで終わるでしょ。」

このように考える人もいるかもしれませんが、記事作成において重要なのは「質の高さ」です。質の低い記事であれば1時間程度で作成できるかもしれませんが、質の高い記事だとそうはいきません。例えば質の高い記事を作成するためには以下の工程・作業が必要になります。

- キーワード選定(どのキーワードで検索された際に記事を上位表示させるか)

- 競合記事の調査(上位表示されている記事の特徴など)

- 検索ユーザーのニーズの洗い出し(そのキーワードで検索するユーザーは何を求めているか)

- 構成案の作成(何をどんな順番で伝えるか)

- 記事の執筆

- 装飾や画像選定、図や表の作成

- 校正・校閲(誤字脱字や意味が通らない文章がないか、正しい情報を適切な表現で伝えているか)

- 公開

記事作成と聞くと「記事の執筆」だけをイメージするかもしれませんが、検索結果で上位表示されるような質の高い記事を作成するにはこれだけの作業が必要なのです。そのため記事作成を外注すれば大幅に自社リソースを抑えられ、本来取り組むべきコア業務により多くのリソースを割けるようになります。

3. 継続的に一定本数の記事を作成できる

Webサイトに多くのアクセスを集めるために記事作成に取り組む場合、長く継続的に取り組むことが重要です。継続的に記事を作成することでサイト内のページが検索結果で上位表示されやすくなります。

Googleなどの検索エンジンは、半年間全く更新されていないサイトよりも頻繁に更新されているサイトをより評価します。しかしコア業務に取り組みながら継続的に一定本数の記事を作成するのは難しいのが実情です。記事作成を外注することで、この問題を解決できます。

良い外注先を選べば、指定納期までに確実に質の高い記事を作成してくれます。自社内のメンバーだけで取り組む場合、お客様対応など優先度の高い業務が発生した場合に記事作成が後回しになり、プラン通りに進められない可能性が高いです。

記事作成の目的は、公開本数を増やすことではなく「成果を出すこと」です。成果とはWebからの問い合わせ獲得や商品販売のことです。成果の出る確率を上げたいのなら、記事作成の外注は積極的に活用するべきです。

4. 短期間で大量本数の記事作成に対応してもらえる

記事作成を「記事作成代行会社」に外注した場合、短期間で大量本数の記事作成に対応してもらえます。特にサイトを立ち上げて間もない段階では、まず記事数を増やすことが重要です。記事が存在しない、もしくは記事数が少ないサイトにはなかなか多くのアクセスを集められません。またアクセスが集まったとしても訪問者に「情報量が少ないサイトだ」と認識されると再度訪問してもらうことが難しい場合が多いです。

質の高い記事であることは前提で、立ち上げ当初はまず記事数を増やすべきです。また立ち上げ当初でなくても一気にリソースを投下してWeb集客を強化したい場合などにも、記事作成会社に外注すれば短期間での大量本数の記事作成に対応してもらえます。

自社内のメンバーで大量本数の記事作成に取り組むのは難しいため、記事作成代行会社への外注を検討しましょう。

記事作成の外注先選びのポイント10選!徹底解説!

質の高い記事を継続的に作成することでWebサイトに多くのアクセスを集められます。質の高い記事を自社内のメンバーだけで継続的に作成することは難しいため、積極的に外注するべきということをここまでお伝えしてきました。

記事作成を外注して成果を出すためには「外注先選び」が最重要です。外注先選びを間違えると全く成果が出ず、多くのお金をドブに捨てることになりかねません。ここでは記事作成の外注先選びのポイントを徹底解説します。

外注先に迷う場合、まずは弊社シンプリックにお声がけください。弊社のSEO記事制作サービスでは、プロのSEOコンサルタント・ディレクター・ライターがお客様のサイトの記事を「プロ基準の高品質」に仕上げます。外注先選びの10個のポイントを満たしており、真に価値のあるSEO支援を行います。プロのノウハウを伝授しますので、ぜひまずは資料をご確認ください。

1. 代行会社かクラウドソーシングサービスか

外注先の種類は大きく「記事作成代行会社」と「クラウドソーシングサービス」に分けられます。どちらを活用するかで外注にかかるコストや成果物のクオリティ、記事作成の進め方が異なります。

記事作成代行会社とは「記事作成を代わりに行ってくれる会社」です。代行会社の多くはSEOに精通しており、経験豊富なライターが検索上位を獲得するための質の高い記事を作成してくれます。弊社シンプリックも記事作成代行会社の一つであり、長年の経験により培ってきた専門性の高い知識・スキルを駆使して、経験豊富なディレクター・ライターが連携して質の高い記事を作成します。

クラウドソーシングサービスとは「仕事を依頼したい人と受けたい人をWeb上でマッチングするサービス」です。非常に多くのライターが登録しており、これから作成を予定している記事の分野に合ったライターを見つけやすいです。記事作成代行会社と比べて安価な場合が多く、スピーディーに依頼できます。

代表的なサービスに「クラウドワークス」と「ランサーズ」があります。

【クラウドワークス】

【ランサーズ】

お小遣い稼ぎの学生や副業で取り組んでいる主婦、専業のプロライターなど様々なスキル感・経験年数のライターが登録しており、外注先を間違えると質の低い記事が納品されてしまったり、最後まで仕事を完遂させずに音信不通になるケースもあります。

スキルが高く確実に納期を守ってくれるライターに仕事を依頼できれば良いですが、それでも個人に依頼する以上体調不良などにより納期が遅れたり、記事の質が安定しないということは起こり得ます。確実に指定期日までに質の高い記事を継続的に作成して欲しい場合は、クラウドソーシングサービスよりも記事作成代行会社を活用するのがおすすめといえます。

どちらが優れているという話ではないため、記事作成の目的や予算に応じて自社に合ったほうを選びましょう。

記事作成代行会社とクラウドソーシングサービスのどちらを選ぶべきか悩んでいる場合、以下の記事で徹底比較しながら詳しく解説していますのでぜひお読みください。

徹底比較!記事作成代行会社 VS クラウドソーシングサービス

2. 実績が豊富か

外注先の実績が豊富か必ず確認しましょう。実績は専門的な知識・スキルを有している証拠になります。場合によっては実績を偽っている可能性もあるため、提示された実績に至るまでの工夫や取り組み、戦略などを細かく聞いてみることをおすすめします。

ホームページに実績が掲載されている場合もあれば、直接問い合わせてみないと分からない場合もあります。直接問い合わせても明確な実績を提示してくれない場合は疑ったほうが良いでしょう。社外秘などの理由で提示できないと言われた場合は外注先の候補から外してしまって問題ありません。

実績を確認する際は、特に以下3点について聞いてみるべきです。

- 自社の分野と同じ、もしくは近しい分野での実績

- 直近半年間の実績

- アクセス数やコンバージョン数などの具体的な成果

あなたがこれから作成を予定している記事が専門性の高い分野(医療や法律、金融など)である場合、その分野と全く異なる分野での実績しかない場合は要注意です。また直近半年間の実績がない場合は、現在記事作成の事業に力を入れていない場合がありますので避けるべきです。さらに記事作成の結果どのような成果が出たかも確認しておきましょう。

3. 自社メディアのテーマと相性が良いか

自社メディアの分野・テーマと相性の良い外注先を選びましょう。作成を予定している記事の分野が「金融」である場合は金融関連の記事作成を得意とする外注先を選ぶべきですし、インタビュー形式の記事を作成したい場合はその形式の記事作成を得意とする外注先を選ぶべきです。

自社メディアの分野・テーマと相性が良い外注先を選べば、質の高い記事に仕上がる可能性が高いです。逆に相性が良くない外注先を選んだ場合、ほとんどの確率で期待した質の記事には仕上がらないでしょう。

4. 丁寧にヒアリングしてくれるか

丁寧にヒアリングしてくれる外注先を選びましょう。外注する目的や背景、作成する記事の方向性やテイストなどを丁寧に細かくヒアリングしてくれない外注先に依頼すると「適当なそれっぽい記事」を納品される可能性が高いです。

そもそも「質の高い記事」とは何でしょうか。質の高い記事とは「読者のニーズを最大限満たす、検索エンジンで上位を獲得しやすい記事」のことです。

どれだけ文章量が充実しており美しい文章だったとしても、記事を通じて読者のニーズを満たせないのであればそれは質の低い記事です。

質の高い記事を作成するために、作成者は依頼者に対して少なくとも以下3点についてヒアリングする必要があります。

- 事業のターゲット顧客はどんな人か

- ターゲット顧客はどのようなニーズを持っているか

- 記事作成の目的は何か

上記3点が明確になれば、誰のどんな課題・ニーズを「どうやって」解決するかを深く考えられます。また記事を読み終えた後に読者に起こしてほしい行動(商品購入や問い合わせなど)が何かも聞いておくべきです。

丁寧にヒアリングしてくれない外注先は、選択肢から外してしまって良いでしょう。

5. 質の高い記事を作成するための努力を惜しまないか

質の高い記事を作成するための努力を惜しまない外注先を選びましょう。質の高い記事を一本作成するだけでも多くの労力・時間を要します。また作成した記事が検索上位を獲得できないとアクセスは集まりません。

質の高い記事を作成するための努力としては、例えば以下のようなものがあります。

- 依頼者への丁寧なヒアリング

- すでに上位表示されている競合記事の調査を念入りに行う

- 対策キーワード(上位表示を狙うキーワード)から考えられるユーザーニーズの深堀り

- 読者を飽きさせない工夫(適宜画像や図などのビジュアル要素を挿入するなど)

- 誤字脱字や冗長な言い回しがないか、事実に基づいた情報であるかのチェック

外注先に対して「質の高い記事を作成するためにどのような努力・工夫を行いますか?」と直接聞いてみるのがおすすめです。

6. 費用が予算の範囲内に収まるか

当然ながら外注費を予算の範囲内に収める必要があります。外注先によって費用は大きく異なるため、相見積もり(同一条件での複数の会社への見積もり)を依頼し費用感が自社に合う外注先を選びましょう。

見積もりを依頼する際は「記事の執筆のみ」「記事の執筆と構成案の作成」など作業範囲を明確にしたうえで依頼しましょう。作業範囲によって当然ながら見積もり額は異なるため、「執筆のみだといくらか」「構成案も含めるといくらか」など作業範囲ごとに見積もりを依頼するのが良いです。

「どうしてもこの会社に依頼したい。しかし費用が予算を若干上回っている」というような場合、外注する作業範囲を絞るなど外注先の工数が減るような工夫を行い費用を抑えられないか検討しましょう。その際「費用の減少 = 記事の質の低下」とならないように注意が必要です。記事の質は絶対に下げてはいけません。

7. SEOなどWebマーケティングに精通しているか

多くの場合、記事作成の目標の一つに「検索エンジンからのアクセス数向上」があります。せっかく作成した記事も検索エンジンで上位表示されなければアクセスを集められません。SEOなどWebマーケティングに精通していない外注先を選んだ場合、「質が高く見えるそれっぽい記事」を納品される可能性があります。文章量が充実しており綺麗な文章で一見質が高く見えるかもしれませんが、その記事は「成果」を生み出しません。

成果を得られない記事を作成しても意味がありません。SEOなどWebマーケティングに精通している外注先であれば「成果を出すためにどうすれば良いか」を深く考え、成果から逆算して質の高い記事を作成してくれます。

8. 記事の質を担保するための体制構築ができているか

記事の質を担保するための体制構築ができている外注先を選びましょう。例えば記事作成代行会社の中にはライターが記事を作成した後、誰もチェックせずにそのまま納品する会社があります。その場合確認・修正作業に自社リソースを多く投下することになり外注のメリットが薄れます。

代行会社では多くの場合、ディレクターとライターが連携しながら記事作成を進めます。ディレクターはどのような記事を作成するかの指示出しやスケジュール管理を行い、ライターは指示を受けて執筆を行います。記事の質を担保するための体制構築としては、例えば以下のようなものがあります。

- ライターが記事を作成した後、納品前に必ず誰かがチェック・編集を行う体制になっている

- 納期直前にバタバタしないよう、納期に余裕のあるスケジュールが引かれている

- ライターによって記事の質にバラつきが出ないよう、執筆レギュレーションが用意されている

上記3点について確認し、全て満たしている場合は記事の質を担保するための体制構築ができているといえます。

9. 担当ディレクターとコミュニケーションが取りやすいか

代行会社では多くの場合、一つの企業につき一人の担当ディレクター(窓口)がつきます。担当ディレクターとのコミュニケーションの取りやすさは非常に重要です。

記事を継続的に作成してWebサイトに多くのアクセスを集めるためには、中長期的に記事を作成し続ける必要があります。記事作成の施策を開始してから一ヶ月などの短期間で多くのアクセスが集まるといった状況にはほぼ確実になりません。中長期的に取り組み、少しずつアクセスを増やしていくのが王道です。

そんな中長期的な取り組みだからこそ、担当ディレクターとのコミュニケーションの取りやすさは重要です。コミュニケーションを取る中で不快感を感じることが多かったり、認識の齟齬が多々発生するようだとストレスが溜まり、それはプランの進行に影響する可能性があります。

外注の際は「誰が自社の担当ディレクターになるか」を確認するべきです。また外注前に担当ディレクターとしっかりコミュニケーションを取り、コミュニケーションの取りやすさを確認しておきましょう。

10. 修正依頼などにスピーディーに対応してもらえるか

外注先から記事が納品された後、修正依頼などにスピーディーに対応してもらえるか確認しておきましょう。納品された記事を確認し、場合によっては修正依頼を出す必要があります。軽微な修正依頼であるにもかかわらず1ヶ月程度の期間を要する場合などは、外注先が「忙しくて手が回っていない」もしくは「依頼側のWeb集客の成功に対して努力する気持ちがない」可能性が高いです。

修正依頼を出してからどれぐらいの期間で修正に対応してもらえるか、外注前に必ず確認しましょう。

プロのコンサルタントが、確実に価値ある情報をご提供いたします。

>>無料相談をしてみる

サイトの訪問者数やコンバージョン率を増やす方法、ライティングやキーワード選定、内部対策、効果測定の方法など、少しでも気になること・知りたいことがあれば何でもお気軽にご相談ください。

外注先と協力して質の高い記事を作成するためのポイント

質の高い記事を継続的に作成するためには外注先選びが最重要であることをお伝えしました。しかし自社に合った良い外注先を選んだとしても、協力して取り組まないと質の高い記事の作成はできません。ここでは外注先と協力して質の高い記事を作成するためのポイントを5つ解説します。

1. 「外注先に丸投げしてもダメ」ということを理解する

どれだけ自社に合った良い外注先を選んだとしても、外注先に全て丸投げではいけません。継続的な記事作成によりWeb集客を行う施策を「コンテンツマーケティング」と呼び、事業を中長期的に成長させるために非常に重要な施策です。

継続的な記事作成、つまりコンテンツマーケティングを外注先に丸投げするということは、自社の事業の行く末を丸投げするようなものです。外注先に記事の執筆やSEOで成果を出すための諸々の対策は任せるとしても、「メディアの目的・目標の設定」や「メディアのコンセプト、記事の方向性・テイスト」などは必要に応じて外注先のサポートを受けながら自社で決めるようにしましょう。

また外注先に質の高い記事を作成してもらうためには、密にコミュニケーションを取り情報連携を行う必要があります。定期的に外注先との打ち合わせを実施し、取り組みの状況などについて共有を受けるようにしましょう。

自社のことを一番よく知っているのは、自社のメンバーです。そして自社の事業を一番成長させたいのも、自社のメンバーです。良い外注先を選べば自社の事業成長のために真剣に考えて施策を実行してくれますが、それでも自社メンバーの熱意には敵わないでしょう。だからこそ外注先に丸投げしてはいけないのです。

2. メディアの目的やコンセプト、ペルソナを固める

多くの場合、記事作成は自社サイト上から行われます。自社サイト(メディア)の運営目的やコンセプト、ペルソナを固めることで外注先が質の高い記事を作成しやすくなります。

自社サイトの運営目的には、例えば以下のようなものがあります。

- 問い合わせの獲得

- 通販サイトに誘導して商品を販売する

- 企業ブランディング

問い合わせの獲得や商品販売などの「コンバージョン」を重視する場合が多いですが、有益な情報発信を無料で行うことにより企業に対しての信用度を高める「企業ブランディング」を目的とする場合もあります。

またサイトのコンセプトも固めるべきです。コンセプトとは「メディアの方向性」のことであり、これを決めるには「ペルソナ」を固める必要があります。ペルソナとは事業のターゲット顧客を明確に定義した人物像のことであり、ペルソナを固めることで記事の作成、つまり情報発信を「誰に対して」行うかが明確になります。

これらを固めることで、外注先はどんな記事を作成するべきか深く考えられるようになります。自社でこれらのことが固まっていない状態で記事作成を外注しても、誰に対しての情報発信を行っているのか、また記事作成を通じて何を実現したいのかが不明確であるため成果が出づらいですし、長く続かない可能性が高いです。

3. 質の高い記事を作成するために必要な情報を全て共有する

先述の通り、質の高い記事を作成するためには外注先と協力して進める必要があります。特に重要なのは「記事作成に必要な情報の共有」です。外注先に質の高い記事を作成してもらうために、共有すべき情報は全て共有しましょう。

共有すべき情報としては、例えば以下のようなものがあります。

- メディアの目的・目標、コンセプト、ペルソナ

- 自社商品を使っている顧客の声

- 記事作成に役立ちそうな情報が載っている、過去に作成した各種資料

- 競合他社に関する自社ならではの視点での情報

- 自社の強みやビジョン

自社にとって当たり前の情報でも、外注先からするとためになる情報・目から鱗の情報は案外多いものです。少しでも共有したほうが良いと感じる情報は積極的に共有しましょう。

4. 綿密に打ち合わせを行い、認識のすり合わせを行う

外注後に綿密に打ち合わせを実施し、認識のすり合わせや情報連携を行うようにしましょう。特に外注後初期においては求める品質レベルをしっかり伝えて、外注先からも意見をもらいながら記事のテイストや記事作成の進め方について決めていくべきです。

初期段階では打ち合わせのみならず、チャットでのコミュニケーション量も多くなるでしょう。初期における認識のすり合わせを疎かにすると、外注前に期待していた質の記事に仕上げられなかったり、「言った言わない」などのトラブルに発展する可能性があります。

5. 余裕のある納期で依頼する

外注は余裕のある納期で行いましょう。納期に余裕がない状態で進めると、外注先が納期に間に合わせるために質を高めきれていない成果物を納品する可能性があります。

余裕のない納期は「まあこれぐらいでいいか」の妥協を生み出します。継続的に質の高い記事を作成するためには、この妥協は一切許されません。余裕のある納期で依頼すればこの妥協が生まれづらくなります。

他にも余裕のない納期で依頼した場合、以下のようなネガティブな事象が発生する可能性が高くなります。

- 外注先が納期までに納品できずスケジュールが後ろ倒しになり、プランが崩れる

- 質の低い成果物が納品された後のチェック・修正にかかる工数が多くなり、外注のメリットが薄れる

- 納期までにしっかり納品されたとしても自社メンバーのチェック・修正が期日までに間に合わず、スケジュールが後ろ倒しになる

外注先に質の高い記事を作成してもらえるように、余裕のある納期で依頼することを心掛けましょう。

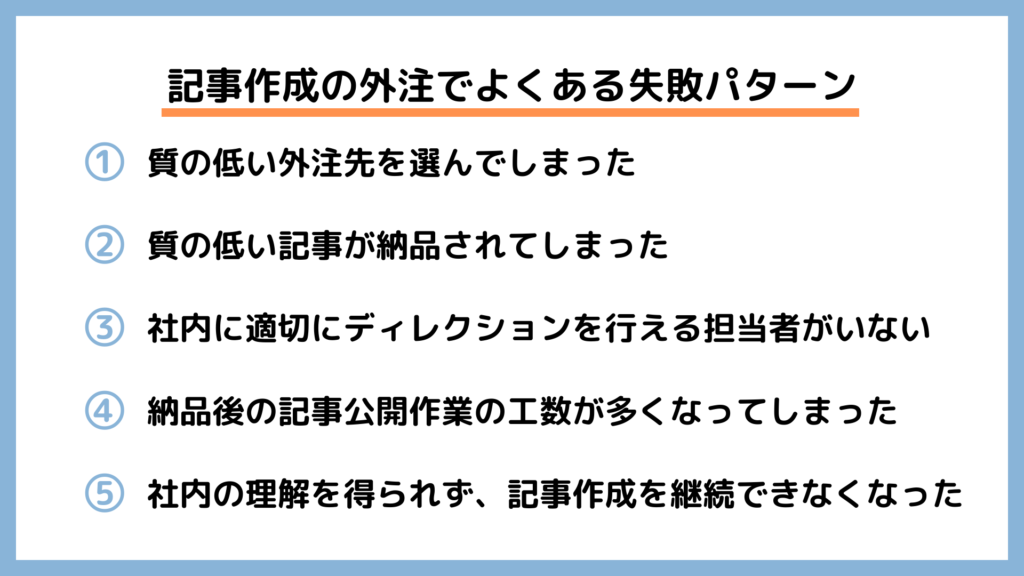

記事作成の外注でよくある失敗パターンと対策方法

記事作成を外注しても成果が出ず、外注が失敗に終わる可能性は十分にあります。外注の失敗には共通のパターンがあるため、よくある共通の失敗パターンとそれぞれの対策方法を理解しておけば失敗を防げるかもしれません。

ここでは記事作成の外注でよくある失敗パターンと対策方法を5つ解説します。

1. 質の低い外注先を選んでしまった

この記事で何度もお伝えしてきましたが、質の低い外注先を選んでしまうと期待した成果は得られません。質の低い外注先とは、例えば以下のようなものです。

- 実績を偽っており、質の高い記事を作成するための十分なスキルがなく体制構築ができていない

- 読者にとって読みやすく分かりやすい記事を作成するための努力が全く見られない

- 自社に合ったライターをアサインしてくれない

- ヒアリング内容が雑で、依頼側の意図を汲み取ろうとしてくれない

- 連絡をしてもレスが遅く、コミュニケーションが取りづらい

質の低い外注先を選ばないためには、この記事で解説した「外注先選びのポイント10選」をチェックリストとして使うのがおすすめです。そうすれば自社に合った質の高い外注先を選べます。

2. 質の低い記事が納品されてしまった

中長期的に記事作成を行っていく中で、外注先から質の低い記事が納品されることもあるかもしれません。自社に合った質の高い外注先を選んでもこのような事態が発生することは十分にあり得ます。質の低い記事が納品される原因には、例えば以下のようなものがあります。

- 作成したい記事の方向性やターゲット読者に関する情報を事前にしっかり伝えられていなかった

- 求める品質レベルを伝えられていなかった、もしくは意図していないニュアンスで伝わってしまった

- 外注先に記事作成を丸投げしてしまっていた

自社に合った質の高い外注先を選んだにもかかわらず質の低い記事が納品された場合、「コミュニケーションに関するミス」によるものである可能性が高いです。記事の方向性や誰に対しての記事なのかという事前のすり合わせができていなかったり、本来意図していないニュアンスで要望が伝わってしまい期待していた質の記事が納品されなかったというケースが多いです。

しっかりコミュニケーションを取り認識のすり合わせを行うこと、また求める品質レベルをニュアンス含めて最新の注意を払い伝えることで質の高い記事が納品されるようになります。

3. 社内に適切にディレクションを行える担当者がいない

外注先に共有するべき情報を共有して協力しながら記事作成を進めていくにあたり、社内に適切に指示出しなどのディレクションを行える担当者がいない場合は外注先に丸投げになってしまうことが多いです。

求める品質レベルを伝えたり、記事の方向性やテイスト、納品された記事に対してのチェック・修正などを「適切に」行えるメンバーが社内にいれば良いですが実際はいない、もしくはいたとしてもリソースを割けない企業は多いでしょう。

その場合は記事作成代行会社に依頼して作成する記事の企画から執筆、チェック・修正まで作業範囲を増やしてもらうようにしましょう。また外注先に丸投げにならないよう、定期的に打ち合わせの機会を設けてヒアリングを受けたうえで必要な情報を共有したり、「できる限り一緒に協力して記事を作成する」意識を強く持つべきです。

4. 納品後の記事公開作業の工数が多くなってしまった

外注先から依頼した記事の納品を受けた後、公開までの工数が思った以上にかかってしまいリソースが逼迫し、中長期的に記事作成を継続できなくなる可能性があります。

納品を受けた後の記事公開までの工数が多くなる原因としては、以下のようなものがあります。

- チェック・修正に凝りすぎてしまい、修正箇所が少なくても多くの時間をかけてしまっている

- 記事の装飾や画像挿入などを依頼側で行っている

- そもそも毎回の修正項目が多すぎる

外注先で納品までに誤字脱字がないか、言い回しが冗長でないかなどのダブルチェックを行っている場合、自社ではチェック・修正にそこまで多くの工数をかける必要がないかもしれません。また記事の装飾や画像挿入などについても外注先に対応してもらえれば、納品を受けてから公開までの工数を大幅に抑えられます。

思った以上に工数がかかっている時は、必ずどこかに工数を削減できる部分があります。削減できる部分を見極め、できる限り公開までの工数を抑えるようにしましょう。

5. 社内の理解を得られず、記事作成を継続できなくなった

自社サイトで継続的に記事を作成してWeb集客に取り組む「コンテンツマーケティング」は、目に見える成果が出るまでに通常半年から1年、場合によってはそれ以上の期間を要します。そもそも短期的に成果が出る施策ではないため、取り組みに対しての社内理解を得られず記事作成を継続できなくなるかもしれません。実際、社内理解を得られないことが原因で継続的な記事作成を断念する企業は多いです。

コンテンツマーケティングという中長期的な取り組みに対して社内理解を得るために、例えば以下のような方法があります。

- 成果が出ると事業の成長にどのようなインパクトをもたらせるか周知し続ける

- 経営陣を巻き込みながらコンテンツマーケティングに取り組む

- 進捗を細かく報告し、着実に前進していることを理解してもらう

特にコンテンツマーケティングの取り組みにいかにして経営陣を巻き込むかが重要です。コンテンツマーケティングの重要性をしっかり伝えたうえで適宜自社サイトの集客力を強化するために相談したり、とにかく何らかの形で関わりを持ってもらうのが良いです。

また進捗報告も重要です。コンテンツマーケティングに取り組み始めた当初はサイトへのアクセス数などはなかなか増えないため、「記事の公開本数」や「検索順位」などを報告するのが良いです。前進していることが伝わるように細かく進捗報告を行い、「今後さらに伸びるのでは」と期待感を持ってもらえるようにしましょう。

記事作成の外注なら、代行会社への依頼がおすすめ!

この記事では記事作成を外注するメリットや外注先選びのポイント、また記事作成の外注でよくある失敗パターンとその対策方法などを解説しました。

作成する記事は質が高くないと話になりません。しかし質の高い記事を作成するのには多くの労力・時間を要します。自社内のメンバーで取り組めれば良いですが、検索上位を獲得するためのSEOの知識・スキルを保有しており、コア業務に取り組みながら記事作成に十分にリソースを割ける人はいないというのが実情でしょう。

継続的に質の高い記事を作成して成果を得たいのなら、実績豊富な記事作成代行会社に記事作成を外注しましょう。実績豊富な記事作成代行会社にはスキルの高いディレクターが在籍しており、記事作成を円滑に進めてくれます。

特に検索エンジンで上位表示されるようなSEOを考慮した質の高い記事を作成したいのなら、弊社シンプリックにご相談ください。弊社は「成果の出る質の高い記事の作成」を得意としています。すぐの依頼を検討していないご相談の段階からでも弊社が培ってきた経験・ノウハウを惜しみなくご提供いたします。

弊社一同、ご相談やご依頼を心よりお待ちしております。

シンプリックのSEO事業全体を監修。海外のマーケティングカンファレンスにも足を運び、最新のSEOおよびコンテンツマーケティング動向に精通。「競合が少なくコンバージョンを生み出せるキーワードの選定」「読みやすくロジカルな記事コンテンツの監修」を得意としています。

【実績】2005年に設立した株式会社ブルトア(サクラサクマーケティング株式会社)では、多数のクライアント、パートナー企業の検索エンジン集客に貢献し、SEO事業を年商7億規模に伸張させる。その後、設立した株式会社シンプリックでは、自社の海外通販事業を検索エンジンからの集客により2年で月商3000万規模に拡大。