「検索キーワードの設定」で迷う最大の理由は、“選び方”と“入れ方”がつながっていないから。

本記事は、選定したキーワードをどのようにページで使うか、をまず説明します。「キーワードの洗い出し→絞り込み→1本化」という選定手順に加え、タイトル・見出し・本文でどのようにキーワードを使うか、公開後の評価・改善方法までを具体的に解説します。

「そもそもSEOについてあまり理解できていない」という方は、以下の記事も併せてお読みください。

【2023年最新・完全版】SEO対策とは?初心者向けに「どこよりも」わかりやすく解説!

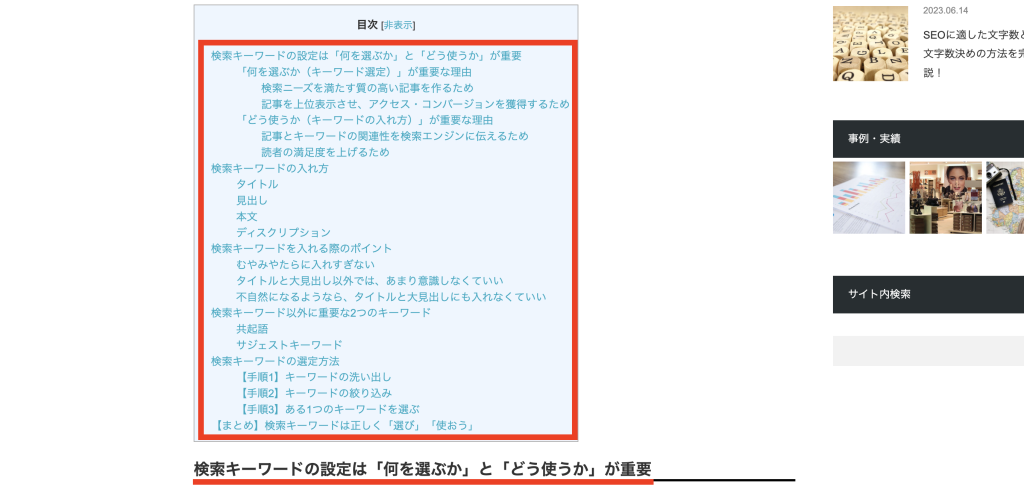

目次

【結論】設定は「選ぶ→入れる→計測する」の3ステップ

上位表示を目指して記事を作成するにあたり、「何のキーワードを選ぶか」と「選んだキーワードをどう使うか」が重要です。この2つの重要性と適切な方法を理解できていない人は、以下のような選択をとりがちです。

- キーワード選定を行わない

- 十分に時間をかけず、適当にキーワード選定を行う

- 選定したキーワードを記事内で意識的に使わない

このような選択をとってしまうと、せっかく時間をかけて記事を作成しても期待通りの成果が出ず、SEOが失敗に終わります。まずは「何を選ぶか」と「どう使うか」について重要性を理解しておきましょう。

「何を選ぶか(キーワード選定)」が重要な理由

まずはキーワード選定が重要な理由から確認しましょう。キーワード選定が重要な理由は、大きく以下の2点です。

- 検索ニーズを満たす質の高い記事を作るため

- 記事を上位表示させ、アクセス・コンバージョンを獲得するため

それぞれについて、順に解説します。

検索ニーズを満たす質の高い記事を作るため

検索エンジンで上位表示を目指すキーワードを選定することで、検索ニーズを満たす質の高い記事を作れます。その理由は、以下の2点です。

- キーワードを選定してはじめて、「どんな人が、どんな検索ニーズを持って記事に訪れるのか」を推測できるから

- 記事の執筆中、常に検索ニーズを満たすことを意識できるから

Googleなどの検索エンジンは、あるキーワードで検索した際の検索結果について、検索者の検索ニーズをより満たすものから順に表示させます。そのため記事を上位表示させるためには、「検索者がどんな人で、どんな検索ニーズを持っているか」を考え、検索ニーズを満たす記事に仕上げる必要があります。

あるキーワードで検索する人は、必ず何かしらの検索意図を持っていることを理解しておきましょう。例えば本記事は「検索キーワード 設定」というキーワードでの上位表示を目指して作成していますが、このキーワードで検索する人は大きく以下2点の検索ニーズを持っている可能性が高いです。

- キーワードの選定方法が知りたい

- キーワードの入れ方(使い方)が知りたい

また検索者は「サイトを運営している人、もしくはサイト運営に関わっている人」であり、企業のWeb担当者や個人のブログ運営者であると推測しています。そのためこのような人たちの検索ニーズを満たすためにどのような記事構成・内容にすれば良いかを常に考えながら執筆しています。

上位表示を目指すキーワードが決まれば「どんな人が、どんな検索ニーズを持って記事に訪れるのか」が推測可能です。これにより常に検索ニーズを満たすためにどうすれば良いかを考えながら記事の構成作成や執筆に取り組めるため、結果的に検索ニーズを満たす、つまり上位表示されやすい記事に仕上げられるのです。

記事を上位表示させ、アクセス・コンバージョンを獲得するため

キーワード選定を行い、検索ニーズを満たす質の高い記事を作ることで、狙ったキーワードで記事が上位表示され、アクセス・コンバージョンの獲得につながります。

サイトを運営しているからには、当然ながら一人でも多くの人にサイトに訪れてほしいと思っているでしょう。またサイト経由で商品・サービスを販売していたり、問い合わせを獲得して受注につなげたいと思っていたりする場合、コンバージョンの獲得がサイト運営の目的としてあるはずです。

商品・サービスの販売や問い合わせの獲得など、売上・利益の向上につながる行動のことを「コンバージョン」といいますが、結局記事を上位表示させてアクセスを集められたとしても、コンバージョンを獲得できなければ意味がありません。

その点、検索ニーズを満たす質の高い記事を作り、検索エンジン経由で訪れる読者に対して価値を提供できれば、自社に対して読者に愛着を持ってもらえ、コンバージョンの獲得につながるかもしれません。

また記事を読んで満足した読者(見込み客)にメルマガ登録してもらったり、SNSアカウントをフォローしてもらったりすることで、関係性を作れ、「濃い」見込み客となります。

このような見込み客獲得の起点はやはり「狙ったキーワードでの記事の上位表示」です。キーワード選定を行わなかったり、適当に行ってしまうと上位表示が獲得できないだけでなく、獲得できたとしてもそれがコンバージョンにつながるキーワードでなければ無駄なアクセスの獲得となるため、売上・利益向上のためにもキーワード選定は必ず行いましょう。

キーワード選定の具体的な方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

「どう使うか(キーワードの入れ方)」が重要な理由

上位表示を狙うキーワードを選定することで、検索ニーズを深く推測でき、検索ニーズをよく満たす質の高い記事に仕上げられます。しかし狙ったキーワードで上位表示を獲得するためには、検索ニーズを満たす質の高い記事に仕上げるだけでなく、「記事内で適切にキーワードを使う」というSEOのテクニックを施さなくてはいけません。

キーワードの入れ方(使い方)が重要な理由は、大きく以下の2点です。

- 記事とキーワードの関連性を検索エンジンに伝えるため

- 読者の満足度を高めるため

それぞれについて、順に解説します。

記事とキーワードの関連性を検索エンジンに伝えるため

選定したキーワードを記事内に適切に入れることで、「この記事は〇〇というキーワードと関連がある記事ですよ!」と検索エンジンに伝えられます。

Googleなどの検索エンジンは、あるキーワードの検索結果を決める際に「検索アルゴリズム」と呼ばれるものを使っています。これは検索順位を決めるアルゴリズム(システム)ですが、アルゴリズムの中身、つまり「どの記事・ページを優先的に上位表示させるか」についての具体的な内容は公開されていません。

しかしGoogleは「このような要素を満たしたページを優先的に上位表示させる」ということを公式ドキュメントでいくつか公開しています。公式ドキュメントをはじめGoogleの中の人が発信している情報、また実際にあらゆる企業・個人がSEOに取り組み、さまざまな施策の実践結果を元に、「こうすれば上位表示を獲得しやすい」といったいくつかのセオリーが確立しています。

このセオリーの一つに、例えば「タイトルに上位表示を狙うキーワードを含めることで、上位表示獲得の可能性が上がる」というものがあります。なぜなら、タイトルにキーワードを含めることで記事とキーワードの関連性を検索エンジンに伝えられるからです。

検索エンジンのロボットは検索順位決めにあたり、「検索者の検索ニーズをよく満たす、検索キーワードとの関連性が高いページ」を上位表示させるため、キーワードを適切に記事の中に入れることで上位表示を獲得しやすくなります。

読者の満足度を上げるため

選定したキーワードを適切に記事の中に入れることで、検索エンジン経由で訪れた読者の満足度を上げられる可能性があります。

検索者はあるキーワードで検索した際、検索結果の中で検索ニーズを満たすページを開こうとします。その際、どのページが自分の検索ニーズを満たすものである可能性が高いかを判断する際に、「検索キーワードがページのタイトルに含まれているか」を確認する人は多いです。

そしてページを開いたら、まず導入文(記事冒頭の文章)や目次を確認します。この際、導入文や目次に検索キーワードが含まれていたら、読者に検索ニーズを満たすページであると思ってもらえ、記事を読み進めてくれる確率を上げられるかもしれません。

さらに記事の構成(見出し)を考える際に、検索キーワードを入れることを意識することで検索ニーズを満たしやすい構成に仕上げられます。検索ニーズを満たす構成であり、読者に「この記事は自分の検索ニーズを満たしてくれるかもしれない記事である」と思ってもらい記事を読み進めてくれれば、記事を通じて得られる読者の満足度は上がります。

その結果自社に愛着を持ってもらえたり、他の記事も読んでもらえたりすることで、メルマガ登録などの見込み客獲得や問い合わせの獲得、商品・サービスの販売へとつながります。

検索キーワードについて「何を選ぶか」、そして「どう使うか」をはじめ、狙ったキーワードで検索上位表示を獲得するための方法を、弊社シンプリックは理解しています。現在、プロのSEOコンサルタントが無料相談を受け付けておりますので、SEOを成功させたいとお考えのWeb担当者様はお気軽にご相談ください。まずは資料をダウンロードし、サービス内容をご確認ください。

駆使して、お客様のSEOを成功に導きます

検索キーワードの入れ方

SEOにおいて、選定した検索キーワードをどのように記事内に入れるかは非常に重要です。前提として記事作成の際は必ず上位表示を目指すキーワードを選ぶ必要がありますが、キーワードを選んでも記事内に適切に入れなければ上位表示獲得の可能性が落ちます。

ここでは以下4つの項目について、適切な入れ方を解説します。

- タイトル

- 見出し

- 本文

- ディスクリプション

今後記事作成を行う際に、ぜひ意識的にキーワードを入れてみてください。

タイトル

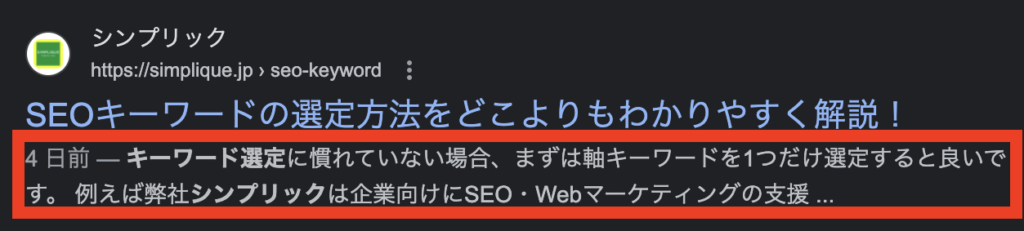

「タイトル」とは、ページを開いた際に上部に表示される、記事の内容を要約したものです。厳密にはHTMLの「<h1>」や「<title>」というタグで囲まれた部分を指しますが、タグの知識は特に必要ありません。

WordPressやWixなどの多くの記事管理・サイト運営ツールでは、記事を作成する際にあらかじめ用意されたタイトルエリアに文章を入力すると、自動的にそれを記事のタイトルとみなして「<h1>」や「<title>」のタグで囲んでくれます。

タイトルには、「必ず」検索キーワードを入れましょう。その理由は、以下の2点です。

- 記事とキーワードの関連性を、最も強く検索エンジンに伝えられるから

- タイトルは検索結果に表示される部分であり、検索キーワードを含めることでクリック率が上がるかもしれないから

タイトルに検索キーワードを含めることで、記事とキーワードの関連性を検索エンジンに強くアピールできます。また検索エンジンのロボットに対してだけでなく、設定したタイトルは検索結果にそのまま表示されるため、検索キーワードを含めることでクリック率(検索結果に表示された回数のうち、クリックされた割合)を上げられるかもしれません。

本記事は「検索キーワード 設定」というキーワードでの上位表示を目指して作っていますが、記事のタイトルにしっかりキーワードを入れています。

特別な事情がない限り、基本的に「必ず」タイトルにキーワードを入れましょう。

また以下の3点を満たすよう、タイトルにキーワードを入れてください。

- タイトルの前方に入れる

- そのままの語順で入れる

- キーワードを入れつつ、一目見て記事の内容に興味を持ってもらえるようにする

検索結果に表示されるタイトルは、ブラウザによって多少異なりますがPCだと30文字程度、スマホだと40文字程度です。これよりも文字数が多い場合は省略されますが、省略されても確実に検索結果に表示される、かつ検索者の興味を惹くために、キーワードはタイトルの前方に入れるべきです。

基本的に文章は左から右に読まれるため、タイトルの前方(左のほう)にキーワードを入れることにより一目見てすぐに興味を惹きつけられます。

また検索キーワードの語順通りに入れることも意識しましょう。これによりタイトルの前方に入れるのと同じく、検索者に一目見て「このページは自分の検索ニーズを満たすページかもしれない」と思ってもらいやすくなります。

例えば本記事のタイトルである「SEO検索キーワードの設定方法を解説!「入れ方」と「選び方」を理解しよう」についてですが、これも「検索キーワード 設定」という上位表示を目指すキーワードの語順通りに入れています。

ここでは「タイトルへのキーワードの入れ方」に絞って解説しましたが、「SEOに効果的なタイトルの付け方」については以下の記事で詳しく解説しているため、興味がある人はぜひお読みください。

SEOに適したタイトルの文字数は?AIを活用した付け方も解説

見出し

記事の「見出し」とは、記事内のトピックごとに用意される、本文よりも少し大きめの文字で表示される部分です。例えばこのトピックの見出しは「見出し」ですし、この中見出しは「検索キーワードの入れ方」という大見出しの中に入っています。

見出しはWeb上で「<h2>」や「<h3>」といったHTMLのタグによって囲まれますが、これもタイトルと同じく記事の執筆者が意識することはほとんどないでしょう。多くの場合、見出しのエリアに文章を入力することで、自動的に「<h2>」や「<h3>」のタグで囲まれ、太字で本文よりも少し大きめに表示されます。

この見出しですが、より上位の見出しにキーワードを入れることで、記事とキーワードの関連性を伝えやすくなります。例えば本記事においてタイトルを除き、一番上位の見出しであるのは「<h2>」ですが、積極的にキーワードを入れています。

検索キーワードの入れ方

検索キーワードを入れる際の注意点

検索キーワード以外に重要な3つのキーワード

検索キーワードの選定方法

【まとめ】検索キーワードは正しく「選び」「使おう」

見出しにキーワードを入れることは、タイトルにキーワードを入れることと比べると重要性は低いですが、大見出しである「<h2>」には積極的にキーワードを入れるべきです。少なくとも1つ以上は入れると良いでしょう。

また見出しにキーワードを入れる際は、以下の2点に気をつけるべきです。

- 無理にキーワードを入れようとして、不自然な文章にならないようにする

- 「<h3>(中見出し)」以下の見出しにキーワードを詰め込む必要はない

あくまで重要なのは「読者にとっての読みやすさ・わかりやすさ」であり、キーワードを入れることによってこれを阻害するようなことがあってはいけません。

見出しの作成の方法について、より詳しくは以下の記事で解説しています。

Webライティングの構成(見出し)の作り方を公開!ユーザーの理解から興味を引き出す6ステップ

本文

本文はタイトルや見出しと比べると、キーワードを意識的に入れることの意味はそこまでありません。基本的に検索キーワードに対して検索ニーズをいかに満たすかを常に意識しながら執筆を行えば、自然とキーワードが本文のいたるところに配置されます。

本文の中で意識的にキーワードを入れる場所を強いてあげるなら、「導入文」です。検索結果に表示されたページのリンクをクリックして記事に訪れた読者に対して、キーワードの入った導入文を展開することにより、読者に「自分の知りたいことと関係のある記事かも」と思ってもらいやすくなります。

本文で使うキーワードとしては、検索キーワードよりも後ほど「検索キーワード以外に重要な3つのキーワード」のパートで紹介する「共起語」や「サジェストキーワード」のほうが重要です。これらのキーワードを積極的に本文に配置することで、より検索ニーズを満たす記事に仕上げられます。

本文の執筆においてはキーワードを入れることよりも、「いかに検索ニーズを満たす記事に仕上げるか」を意識することのほうが圧倒的に重要です。狙ったキーワードで上位表示を獲得するためのSEOライティングについては以下の記事で詳しく解説しているため、効果的な記事を作れるようになりたい人はぜひお読みください。

SEOライティング基礎 | 初心者が最高の一記事を作り上げるために

ディスクリプション

記事の「ディスクリプション」とは、記事の内容を要約した文章であり、検索結果においてタイトルと一緒に表示されます。

ディスクリプションにキーワードを入れることはタイトルほど重要ではなく、キーワードを入れたからといって記事とキーワードの関連性を検索エンジンに伝えられる可能性は低いですが、積極的にキーワードを入れるべきです。

なぜなら、検索結果に表示された際にキーワード部分が太字表示され、これによりクリック率を上げられるかもしれないからです。狙ったキーワードで上位表示を獲得できたとしても、タイトルやディスクリプションを見て検索者に興味を持ってもらえなければ、記事へのアクセス数が少なくなります。

例えば選定したキーワードの検索ボリューム(月に何回検索されるか)が「10,000」だった場合、100人中1人にクリックしてもらえればアクセス数は「100」ですが、これが100人中2人になるとアクセス数は「200」となります。クリック率が1%増えるだけでアクセス数は大幅に増えるため、クリック率を少しでもあげるためにディスクリプションには積極的にキーワードを入れましょう。

ディスクリプションの効果的な付け方について、以下の記事で詳しく解説しています。

ディスクリプションとは? SEO効果との関係性や記述方法・CTRを高める書き方を解説!

公開後の計測と改善(Search Console活用)

公開後の数週間は、実際の流入データをサーチコンソールで見ながら、タイトル・見出し・本文を細かく調整していくフェーズです。ここでは、日次・週次での作業手順をまとめます。

指標の見方:クエリ/CTR/掲載順位(ページ単位)

基本手順(週次):

- Search Console →「検索パフォーマンス」→「ページ」→対象URLを指定

- 期間は「過去28日」(必要に応じて比較をON)

- 「クエリ」タブで表示回数 / クリック / CTR / 掲載順位を確認

- デバイス(PC/モバイル)と国を切り替えて傾向を見る

- ブランド/非ブランドをクエリでざっくり分けて判断

しきい値の目安(初期運用の仮ルール):

- 表示回数が多いのにCTRがサイト平均−0.5〜1.0pt未満 → ケース①(CTR改善)

- 掲載順位が11〜20位に集中 → ケース②(意図適合強化)

- 表示が極端に少ない → タイトル語彙の再設計/内部リンクで露出増を検討

ケース① 表示多×CTR低:タイトル/メタDの改善

兆候:表示回数は出ているが、CTRが低い(サイト平均対比で明確に低い)

原因の典型:タイトルが抽象的/対象者やベネフィットが不明確/メタDが要約になっていない

「表示多×CTR低」ときの打ち手:

- タイトルの具体化:数字・用途・対象者・ベネフィットを1つ足す

- 例:

- Before:検索キーワードの設定方法

After:検索キーワードの設定方法|選び方→入れ方→計測を28日で回す実務

- Before:SEOキーワードの入れ方

After:SEOキーワードの入れ方|タイトル/H見出し/本文の配置テンプレ - メタディスクリプションを90〜120字で要約+独自価値に差し替え

- 例:選び方と入れ方をテンプレで解説。公開後はページ×クエリでCTR/順位を見て小刻み改稿。 - H2冒頭1文を検索意図寄りに調整(読者がすぐ価値を把握できる表現へ)

- 2〜7日後に再測(PC/モバイル別に効果を確認)

チェックリスト

- タイトル前半に主KW1回+「誰に・何ができる」が入っているか

- メタDはページ内容の要約になっているか(煽り・羅列でないか)

- スニペットに出る最初の120字が価値を伝えているか

ケース② 順位11–20位:H2補強/FAQ追加で意図適合

兆候:11〜20位で滞留(2〜4週)。表示はあるが、順位が一段上がり切らない。

原因の典型:検索意図の取りこぼし/事例・比較表・FAQの不足/内部リンクの弱さ。

「順位11–20位」のときの打ち手:

- 上位記事(1〜5位)の共通項を走り読み → 見出し語/表/事例/FAQの有無をメモ

- 本記事のH2/H3を1〜2点補強

– 比較系なら:「選定基準」H3と比較表を追加

- 情報系なら:失敗例/チェックリスト**を追加 - FAQ(PAA)を3問追加(検索意図の“周辺質問”を短文で回収)

例:

- Q:キーワードはタイトル先頭に必須?

- Q:メタD変更で順位は変わる?

- Q:H3以下に無理に詰めるべき? - 内部リンク:関連の深い既存記事から説明的アンカーで送る(「こちら」等は避ける)

チェックリスト

- 上位の共通要素を最低1つは取り込んだか

- 表/図/具体例が1点は増えているか

- FAQが“検索意図の周辺”を回収しているか

- 関連2〜4本の内部リンクが張れているか

24時間ビュー(速報データ)の使いどころ

目的:公開・更新直後の初期反応をつかむ。

いつ:公開日〜3日程度は毎日1回、該当URLの速報データを確認。

見るべきポイント:

- 新規クエリの出現:想定外の語が付いていないか

- タイトル差し替えの即時効果:翌日〜数日でCTRの初期傾向をチェック

- インデックス状況:露出が立ち上がっているか

運用スケジュール

| リズム | やること | 目的 |

|---|---|---|

| デイリー(公開〜3日) | 速報データチェック/インデックス確認/想定外クエリの拾い上げ | 初期反応の把握 |

| 週次 | ページ×クエリのレビュー → ケース①/②の打ち手を実施 → 差し替えログを残す | 小さな改善の連鎖 |

| 月次 | セクションの構造見直し/内部リンク棚卸し/成功パターンの横展開 | 面構造の強化 |

改善マトリクス(指標→打ち手の対応表)

| 状態(ページ×クエリ) | 主な原因 | 即効性のある打ち手 |

|---|---|---|

| 表示多 × CTR低 | タイトル/メタDの説明不足、ベネフィット弱 | タイトル具体化/メタD要約化/H2冒頭1文の意図合わせ |

| 順位11–20位 | 意図の取りこぼし、具体性不足 | H2/H3補強/表・事例追加/FAQ追加/内部リンク強化 |

| 表示少 × 順位高 | 露出不足 | 内部リンク増/関連ページのH2内から送客/タイトルの語彙再設計 |

| 順位低 × CTR低 | そもそも意図ズレ | 構成の再設計(記事タイプ見直し)/別記事化も検討 |

検索キーワードを入れる際のポイント

タイトルと見出し、本文、ディスクリプションについて「キーワードの入れ方」と「そもそも入れるべきかどうか」を解説しましたが、検索キーワードを入れる際は以下3点のポイントを意識しましょう。

むやみやたらに入れすぎない

検索キーワードは、むやみやたらに入れすぎないよう注意しましょう。なぜなら、意味がないからです。

記事内に入っている検索キーワードの数が多いからといって、記事とキーワードの関連性を検索エンジンにより伝えられるということはありません。記事内に一切キーワードが含まれていない記事が上位表示される可能性も十分にあります。

記事内に一切キーワードが含まれていない記事がなぜ上位表示される可能性があるかというと、検索エンジンが検索順位を決めるにあたり、特に重視しているのが「いかに検索ニーズを満たす記事であるか」だからです。

タイトルにキーワードを入れるのは基本的に必須であり、大見出しにも積極的にキーワードを入れるべきですが、数を意識してむやみやたらに入れすぎた結果、不自然になったり、読みづらさを与えたりして検索ニーズを満たすことの阻害要因となってしまっては意味がありません。

あくまで検索ニーズを満たすことを第一に考え、適切にキーワードを入れるようにしましょう。

参考:【SEO対策】キーワード選定のやり方と注意点を解説!6つの手順とおすすめツールも紹介|株式会社ハウクレイジー

タイトルと大見出し以外では、あまり意識しなくていい

ここまでにお伝えした通り、タイトルと大見出し以外ではキーワードを入れることをあまり意識しなくていいです。本文の導入文に入れることで記事を読み進めてもらいやすくなったり、ディスクリプションに入れることで太字表示されるためクリック率を上げられる可能性があったりはしますが、タイトルと大見出しと比べると上位表示への影響度はかなり低いです。

本文執筆中に常に検索キーワードを意識して、入れられそうな箇所を見つけては入れるといったことを行うのは案外大変ですので、あまり意識しすぎる必要はないでしょう。

不自然になるようなら、タイトルと大見出しにも入れなくていい

タイトルと大見出しにキーワードを入れることで、記事とキーワードの関連性を検索エンジンに伝えられたり、クリック率や読者の満足度向上を実現できたりする可能性が上がります。しかしキーワードを入れることで不自然になるようなら、タイトルと大見出しであってもキーワードは入れなくいいです。

タイトルや大見出しにキーワードを入れなくてもいい例としては、以下のようなものがあります。

- キーワードが長い

- キーワードを入れても検索者の興味を惹きつけられなさそう

- 記事の内容をキーワードに引っ張られすぎたものにしたくない

キーワードをタイトルや大見出しに入れることで、良くも悪くも記事の内容はキーワードに引っ張られたものとなります。上位表示を目指すにあたりキーワードをベースとして記事を作成するのはほとんどの場合良いことですが、場合によってはキーワードに依存せず、より自由に記事を作りたいといったこともあるかもしれません。

またキーワードを無理に入れた結果、検索者の興味を惹きつけるものにできなかったり、トピックの内容をうまく要約した大見出しにできなかったりすることもあるでしょう。あくまで読者の検索ニーズを満たすことが第一であるため、キーワードを入れることで不自然になるようならタイトルと大見出しにすら、無理にキーワードを入れる必要はありません。

あくまで記事にキーワードを入れることは上位表示を獲得するための補足的なテクニックであり、最も重要なのは検索ユーザーのニーズを満たすことであると理解しておきましょう。それでも、特にSEO初心者のうちは他の記事よりも検索ニーズを満たす記事に仕上げることが難しい場合も多いでしょうから、タイトルや大見出しにはよっぽどのことない限りキーワードを入れるべきです。

検索キーワード以外に重要な2つのキーワード

上位表示を目指すキーワードを選定し、選定したキーワードを記事内に適切に入れることにより、記事とキーワードの関連性を検索エンジンに伝えつつ、読者の満足度を上げられます。

しかし記事内で使うべきキーワードは、検索キーワードだけではありません。検索キーワードが最も重要なことは間違いないですが、それ以外にも積極的に使うことで、検索キーワードでの上位表示や読者の満足度向上につなげられるキーワードが存在します。

ここでは検索キーワード以外に重要な2つのキーワードを紹介します。

- 共起語

- サジェストキーワード

共起語

共起語とは、「あるキーワードと一緒に使われることが多いキーワード」です。検索キーワードと一緒に使われることが多いキーワードを把握し、積極的に記事内で使うことにより、より検索ニーズを網羅的に満たした記事に仕上げられる可能性があります。

共起語を調べられるツールにはさまざまなものがありますが、特におすすめのツールが「ラッコキーワード」です。ラッコキーワードのサイトにアクセスして検索キーワードを入力し、選択欄から「共起語」を選んで検索することで、簡単に共起語を調べられます。

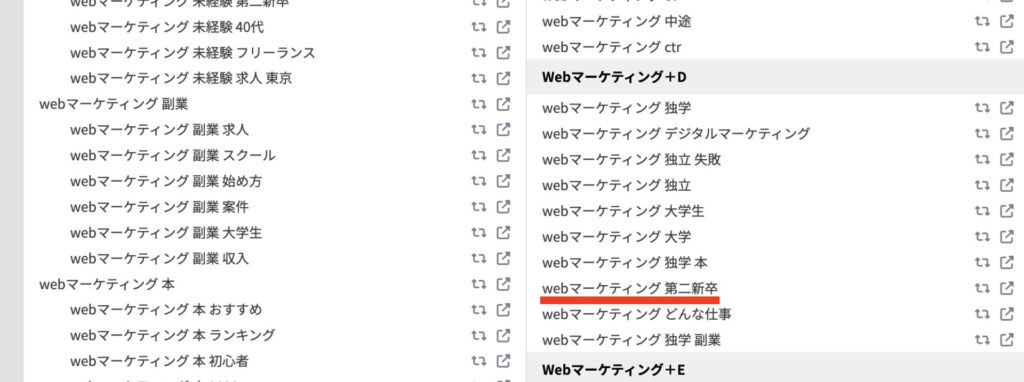

以下は、本記事の選定キーワードである「検索キーワード 設定」の共起語です。

検索キーワードでの検索結果上位20ページの内容を解析し、検索キーワードと一緒に使われている回数の多いキーワードが一覧表示されています。共起語は「検索キーワードで検索する人がよく目にするキーワード」であり、またこれらのキーワードは検索ユーザーの潜在的・間接的なニーズを表しているといえます。

例えば共起語の検索結果である上の画像には「重要」というキーワードがありますが、この共起語を元に「『検索キーワード 設定』で検索する人は、検索キーワードを設定することの重要性が知りたいのかもしれない」といったように、共起語から検索ニーズの推測ができます。

そして共起語から検索ニーズを推測することで、記事の構成案(見出し案)を作成する際に「この共起語があるということは、検索者はこのニーズも持っている可能性があるから、ニーズを網羅的に満たす記事を作るためにこのトピックを入れよう」といったような判断ができます。

共起語は検索者のニーズを表すものであり、記事内で積極的に使うことでより検索者のニーズを満たす記事に仕上げられる可能性があるため、今まで記事作成の際に意識していなかった人は意識してみるといいでしょう。

サジェストキーワード

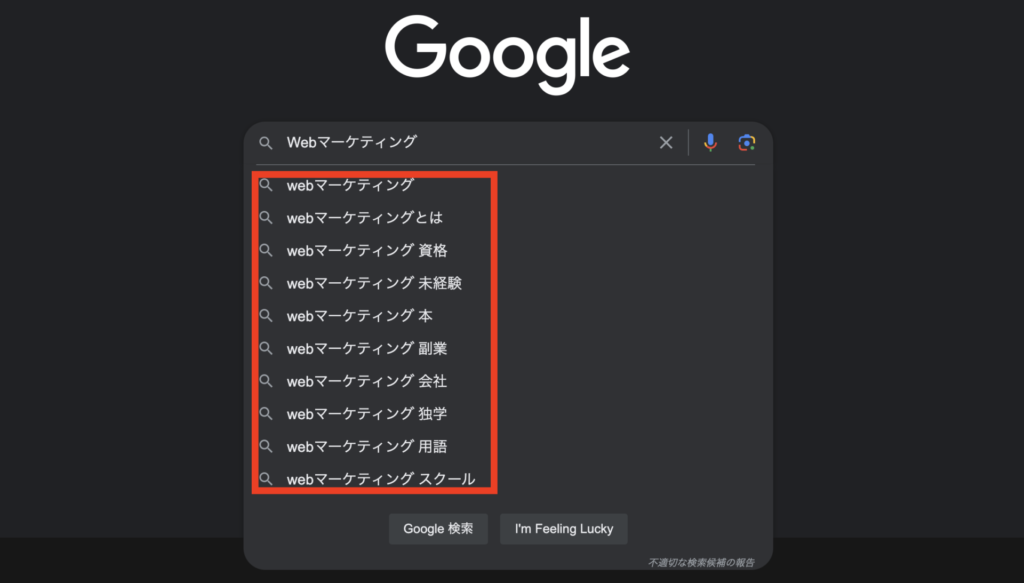

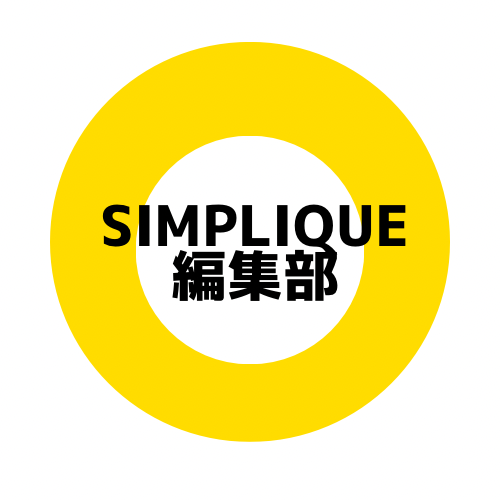

サジェストキーワードとは、「検索エンジンの検索窓にキーワードを入力した際に表示される候補のキーワード」です。例えばGoogleの検索窓にキーワードを入力すると以下のように候補が表示されますが、これがサジェストキーワードです。

サジェストキーワードは「検索キーワードとの関連性が高く、検索数が多いキーワード」です。検索数が多いということは、その分ニーズが大きいキーワードということであり、サジェストキーワードを記事内で積極的に使うことでより検索者のニーズを網羅的に満たす記事に仕上げられます。

例えば上の画像では「Webマーケティング」というキーワードを入力した際のサジェストキーワードが表示されています。「Webマーケティングとは」や「Webマーケティング 独学」といったキーワードがありますが、これにより「Webマーケティング関連のキーワードで検索する人の多くは『Webマーケティングについて勉強したい。スキルを高めたい』といったニーズを持っているのだろうな」と推測できます。

サジェストキーワードは、検索エンジンが膨大な検索ユーザーのデータを元に提案してくれているキーワードです。

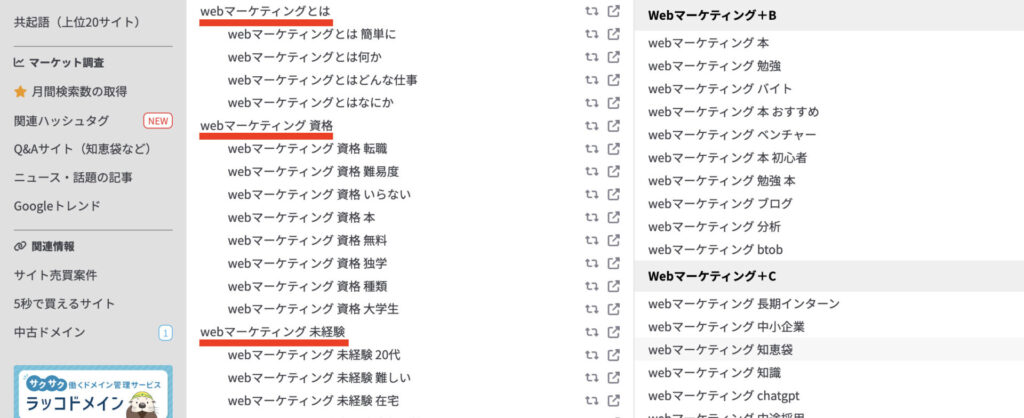

このサジェストキーワードについても、先ほど共起語のパートで紹介した「ラッコキーワード」を活用して調査するのがおすすめです。検索エンジンの検索窓に直接キーワードを入力すれば表示される部分ではありますが、ラッコキーワードを使えば「サジェストキーワードの、さらにサジェストキーワード」まで調べられます。

ラッコキーワードのサイトにアクセスして検索キーワードを入力し、選択欄から「サジェスト(Google)」を選んで検索することで簡単にサジェストキーワードの一覧を確認できます。

以下は、「Webマーケティング」のサジェストキーワードの一覧です。

上の画像で赤枠のエリアが、検索キーワードについてのサジェストキーワードです。さらにその下には、「各サジェストキーワードの、サジェストキーワード」が表示されています。

ラッコキーワードで一度検索すれば、このように関連性が高く、かつ検索数が多い(多くの人がニーズを持っている、知りたがっている)キーワードの一覧を表示できます。

これらのキーワードも共起語と同じく、積極的に見出しや本文中に入れるといいでしょう。

検索キーワードの選定方法

ここまで検索キーワードの「入れ方」を解説してきましたが、そもそも「選び方」が間違っており、質の低い(効果の出にくい)キーワードを選定してしまっていた場合、どれだけ適切に記事内にキーワードを入れても期待通りの成果は得られません。

ここでは検索キーワードの選定方法を大きく3つの手順で、概要を解説します。各手順に入念に取り組むことで、効果の出やすい狙い目のキーワードを選定できます。より詳しく理解して実践的なスキルを身に付けたい場合は、ぜひ以下の記事も併せてお読みください。

【手順1】キーワードの洗い出し

キーワード選定にあたり、まず重要なのがキーワードの洗い出しです。ここで選定候補となるキーワードをいかに多く洗い出せるかが、最終的に選定するキーワードの質を大きく左右します。

キーワードを洗い出す際は、まず軸となるキーワードを選定します。軸キーワードは複数選定しても良いですが、キーワード選定に慣れてないうちは1つだけとしておきましょう。軸キーワードの数が増えるほど、キーワード選定の難易度が上がりますし、多くの時間を要します。

軸キーワードには自社のビジネス、運営サイトを象徴するキーワードを選びます。例えば弊社シンプリックはSEO・Webマーケティングの支援を行っている企業であるため、軸キーワードは「SEO」や「Webマーケティング」などとなります。

軸キーワードを選定したら、以下のような方法を用いて自社の見込み客が検索しそうなキーワードを大量に洗い出しましょう。

- 自分(自分たち)の頭の中で考える

- 社内の各種資料や、ネット上からキーワードを拾い上げる

- ラッコキーワードなどの関連キーワード取得ツールを活用する

先ほど紹介したラッコキーワードを使えば、サジェストキーワードや共起語のみならず、あらゆる関連キーワード、また類語や同義語などを大量に洗い出せます。ラッコキーワードのような関連キーワードの取得ツールをメインとし、他にも自分の頭の中で見込み客が検索しそうなキーワードを考えたり、ツールでは取得できないさまざまなキーワードを、社内の各種資料やネット上の情報から拾い上げていくのがいいでしょう。

すでにある程度SEOに取り組んでいる場合は、自社のサイトにどのような検索キーワードからアクセスが入っているかを調査するのがいいです。すでにアクセスを獲得できているキーワードは、自社が強みとしているキーワードであるといえます。

記事を通じてアクセスは獲得できているが検索順位が1位でなかったり、クリック率が低かったり、上位表示を獲得することで大きなアクセス数増加が見込めたりするキーワードは積極的に抽出しましょう。自社サイトに流入が入っているキーワードは「Google Search Console」で確認できます。SEOに取り組むにあたり必須のツールですので、必ず導入して活用しましょう。

【手順2】キーワードの絞り込み

キーワードの洗い出しができたら、そこからキーワードを絞り込んでいきます。キーワードを洗い出した段階では質の低いキーワードが多く含まれているため、ある程度質が高いと考えられるキーワードに絞り込みます。

質が高いキーワードとは、以下の要素を満たすキーワードです。

- 自社の見込み客が検索しそうなキーワード

- 上位表示を獲得できそうなキーワード

- 検索数が多すぎず少なすぎず、一定数以上あるキーワード

当然ながら、自社の見込み客が検索しなさそうなキーワードを選定し、上位表示を獲得できたとしても意味がありません。例えば弊社シンプリックにとって「Webマーケティング」のキーワードが重要なキーワードであるため、関連キーワードを洗い出します。

ラッコキーワードで関連キーワードを取得すると「Webマーケティング 第二新卒」というキーワードがありました。

このキーワードで検索する人は「第二新卒として転職するにあたり、Webマーケティングの業界はどうか」といった検索ニーズがあると推測でき、企業向けにWebマーケティングの支援を行っている弊社の見込み客が検索するキーワードではないと判断できるため、除外するべきでしょう。

そして「検索数」と「競合性」も確認します。検索数についてですが、多すぎても少なすぎてもいけません。検索数が多すぎるとその分競合が多いため上位表示を獲得しづらいですし、少なすぎると上位表示を獲得できてもアクセスがほとんど入らないため、意味がありません。検索数や競合性は「Googleキーワードプランナー」などのツールから確認できます。

例えばサイトを立ち上げて間もない、健康食品を販売している企業が「ダイエット」のキーワードで上位表示を目指しても、競合が多すぎるため上位表示はほぼ不可能といえます。検索数が多すぎず少なすぎず、一定数以上あるキーワードを選定し、複数のキーワードで上位表示を目指す戦略を「ロングテールSEO」といいますが、これはSEOで成果を出すための最も基本的な戦略です。

ロングテールSEOについては以下の記事で詳しく解説しているため、SEOで成果を出したいのであればぜひお読みください。

自社が記事を作成して上位表示を獲得できる可能性が十分にあり、上位表示を獲得できればある程度の数の流入が見込めるキーワードを、洗い出した大量のキーワードの中から絞り込みましょう。

【手順3】ある1つのキーワードを選ぶ

キーワードの絞り込みができたら、その中からキーワードを1つ選定して記事を作ります。SEOの原則に「1記事1キーワード」というものがあり、特にSEO初心者のうちから1つの記事で複数のキーワードでの上位表示を狙うべきではありません。

複数のキーワードでの上位表示を狙うと、タイトルや見出しにキーワードが詰め込まれて不自然になったり、満たさなくてはならない検索ニーズが増えることで曖昧で抽象的な内容の記事になってしまい、結果的にどの検索ニーズも満たさない、つまりどのキーワードでも上位表示されない記事に仕上がってしまいます。

キーワードを1つ選定したら、本記事で解説した「検索キーワードの入れ方」を参考に、適切にキーワードを入れて記事を作りましょう。上位表示を獲得するための記事に仕上げるにはSEOライティングを施す必要がありますが、SEOライティングの具体的な方法については以下の記事で詳しく解説しています。

SEOライティング基礎 | 初心者が最高の一記事を作り上げるために

【まとめ】検索キーワードは正しく「選び」「使おう」

本記事では検索キーワードの「入れ方」と「選び方」を解説しました。以下3点は、本記事の要約です。

- タイトルには必ず選定キーワードを入れる必要があり、大見出しにも積極的に入れるべきである

- 本文とディスクリプションはタイトルや見出しほど意識的にキーワードを入れなくていいが、意識的に入れることで読者の満足度向上やクリック率向上を実現できる可能性がある

- あくまで成果を出すために重要なのは「検索ニーズを満たすこと」であるため、それを阻害するようなキーワードの入れ方は絶対にしない

- キーワード選定の際はまず選定候補となるキーワードを大量に洗い出し、検索数や競合性、自社との関連性の観点から絞り込み、1記事1キーワードの原則に則って最終的にキーワードを選定する

SEOで成果を出すためには、検索キーワードを適切に「選び」、「使う」必要があります。しかしこの2つに精度高く十分に時間をかけて取り組み、SEOライティングを施して質の高い記事に仕上げるのは簡単ではありません。本質的なSEOに取り組みたいが、ノウハウやリソース不足の問題でどうしても実施が難しい企業も多いでしょう。

そのような場合は、ぜひ弊社シンプリックにお声がけください。弊社はSEO・Webマーケティングのプロフェッショナル集団であり、社内・社外において膨大なライター・ディレクターネットワークを構築しています。15年以上にわたってあらゆる業界の数多くの企業のSEOを支援し、成功させてきた実績を元に、お客様のWeb集客数向上をSEO・Webマーケティングにより支援いたします。

もし以下のような悩み・要望を抱えている場合、ぜひまずは弊社シンプリックの無料相談をご活用ください。

- キーワードの入れ方については理解できたが、適切にSEOライティングを施せる自信がない

- キーワード選定の具体的な方法が知りたい

- SEO・Webマーケティングの支援内容が知りたい

2005年よりSEOに従事、年間3000本以上のSEOコンテンツを制作しているシンプリックコンテンツマーケティング事業部の監修記事です。