コロナウイルスの流行によりあらゆる企業のオンライン化が加速した結果、「インバウンドセールス」を強化する企業が増えています。

情報発信により見込み客を集めて関係性を構築し、効率的に商品販売につなげるインバウンドセールスの強化は今や必須といっても過言ではありません。インバウンドセールスは、企業の競争優位性を高めるための強力な武器です。

この記事ではインバウンドセールスの定義やメリット、具体的な取り組み方や成功させるためのコツなどを解説します。この記事を読めば自社でインバウンドセールスを強化していくにあたり、どんな順番で何に取り組めば良いかが分かります。

インバウンドセールスはコンテンツマーケティングと相性が良く、多くの企業がコンテンツマーケティングによる成果を高めるための手段としてインサイドセールスに取り組んでいます。以下の記事でコンテンツマーケティングについて基礎知識を網羅的に解説しているため、興味があれば併せてぜひお読みください。

コンテンツマーケティングとは?基礎から実践までわかりやすく解説

目次

インバウンドセールスとは

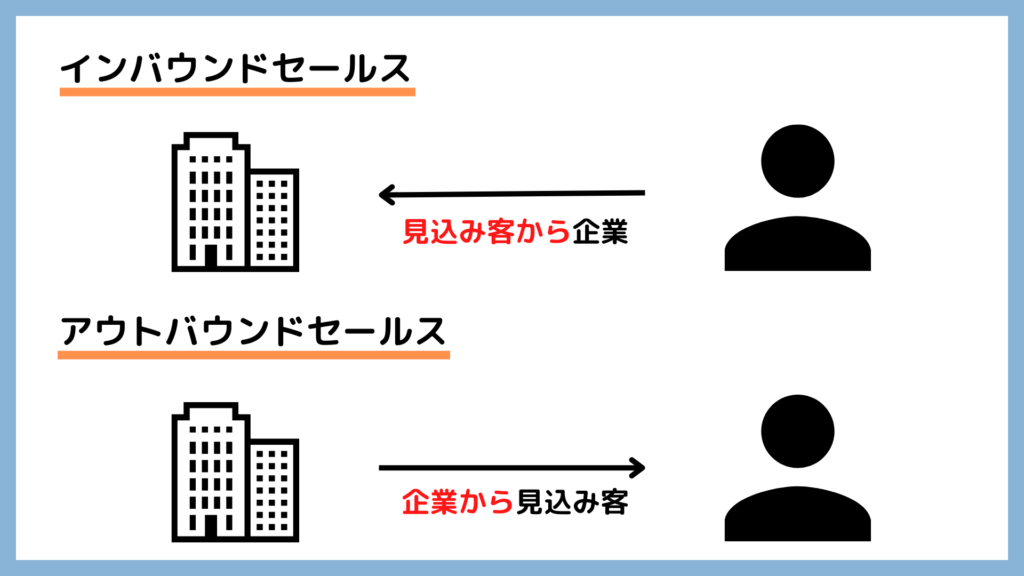

まずはインバウンドセールスの言葉の意味、また一緒に使われることが多い「アウトバウンドセールス」との違いを理解しましょう。

インバウンドセールス・インバウンド営業とは

インバウンドセールスとは「見込み客が自ら問い合わせをしてくれるよう誘導し、成約につなげる営業手法」です。「インバウンド営業」という言葉もよく使われますが、意味は同じです。

インバウンドセールスで重要なのは「情報発信」です。見込み客に対して価値のある情報を発信して関係性を構築し、問い合わせや商品の購入に誘導します。BtoB企業の場合はまず問い合わせに誘導し、その後オンラインもしくはオフラインでの商談でニーズを引き出し、商品販売を行います。

営業手法には売り込みの要素が強い「プッシュ型営業」と、売り込まずに見込み客からの商品に対する興味や購買意欲を引き出す「プル型営業」があります。インバウンドセールスは「プル型営業」にあたります。

見込み客にとって価値のある情報発信を起点とするインバウンドセールスでは、関係性の構築がしやすく問い合わせを受けてからスムーズに成約へと結びつけられます。

アウトバウンドセールスとの違い

「アウトバウンドセールス」はよくインバウンドセールスと一緒に使われる言葉です。「インバウンド」と「アウトバウンド」という言葉から想像できるように、意味は正反対です。

アウトバウンドセールスでは見込み客へのアプローチのために電話や飛び込み訪問などの手法がよく使われます。企業側から見込み客に対して商品を売り込む「プッシュ型」の営業手法です。

インバウンドセールスでは見込み客から問い合わせを受けた後に対話が発生するため、見込み客との関係構築がしやすいです。「問い合わせ」は自社の商品に興味関心を持っている、もしくは今後持つ可能性が高い人しか基本的に行いません。そのため問い合わせという能動的なアクションを起こした見込み客は自社商品を購入してくれる可能性が高いです。

しかしアウトバウンドセールスでは自社の商品に全く興味がない人にもアプローチします。営業マンが毎日たくさんの電話をかけて断られ続けたり、飛び込み訪問をして門前払いされる光景はイメージしやすいでしょう。アウトバウンドセールスではとにかく「数」をこなすことが重要です。電話や飛び込み訪問の数を増やせば一部の企業と商談のアポが取れて、提案内容次第では成約を獲得できます。

ここまでの説明ですと「インバウンドセールスはアウトバウンドセールスよりも優れている」と思われるかもしれませんが、企業の状況や目的によってその企業にとってどちらの手法が優れているかは異なります。例えばインバウンドセールスは取り組み始めてから成果が出るまでに時間のかかる手法ですが、アウトバウンドセールスは即効性が高い手法です。そのためすぐに成果がほしい場合はアウトバウンドセールスが適しているといえます。

インバウンドセールスが注目されている時代的な背景

インバウンドセールスは現代において多くの企業から注目されている手法です。注目されているのには時代的な背景があり、ここではその背景を2点紹介します。

コロナによりあらゆる企業でオンライン化が加速した

世界中で蔓延したコロナウイルスは、人々の生活様式を大きく変えました。生活様式の変化は企業活動のあり方を変え、物理的な接触による感染を抑えるためにあらゆる企業でオンライン化が加速しました。

直接企業のオフィスに訪問して行っていた商談がZoomなどを用いたオンライン商談に変わり、オフィスに出社せず自宅からリモート勤務を行う人が大量に増えました。

今まで飛び込み訪問や電話営業からの直接訪問を営業のメインとしていた企業はアウトバウンドセールスからインバウンドセールスへの転換を余儀なくされ、今では多くの企業がインバウンドセールスをメインに問い合わせの獲得や商品販売を行っています。

また元々インバウンドセールスを営業のメインとしていた企業は競合優位性を獲得し、コロナの蔓延が事業成長の追い風になったケースも多くあります。

消費者の購買行動における変化

消費者の購買行動における変化も、インバウンドセールスが注目されることになった理由の一つです。スマホやSNSの普及、Googleなどの検索エンジンの検索精度向上により、あらゆる人がネットを活用して調べ物を行うようになりました。

近場で焼肉屋がないかをGoogle Mapで調べたり、腰痛を軽減させるためのストレッチ方法をGoogleで検索して調べたり、お店の口コミや評判をSNSで確認するなどのネット上での能動的なアクションを多くの人が当たり前に行っています。

多くの消費者は何かを購入する前にネット上で調べ物を行います。そしてネット上で触れた情報を元に様々な商品の比較検討を行い、購入するかどうかを決めます。

消費者の購買行動の工程において「ネット検索」が当たり前になったことにより、オンライン上でいかに情報を発信して見込み客との接点を作り、自社のことを認知してもらって問い合わせ・購買につなげるかが重要になりました。情報発信による見込み客との接点作りはまさにインバウンドセールスが得意としていることであり、消費者の購買行動における変化は多くの企業がインバウンドセールスに取り組まざるを得ない状況を作り出しました。

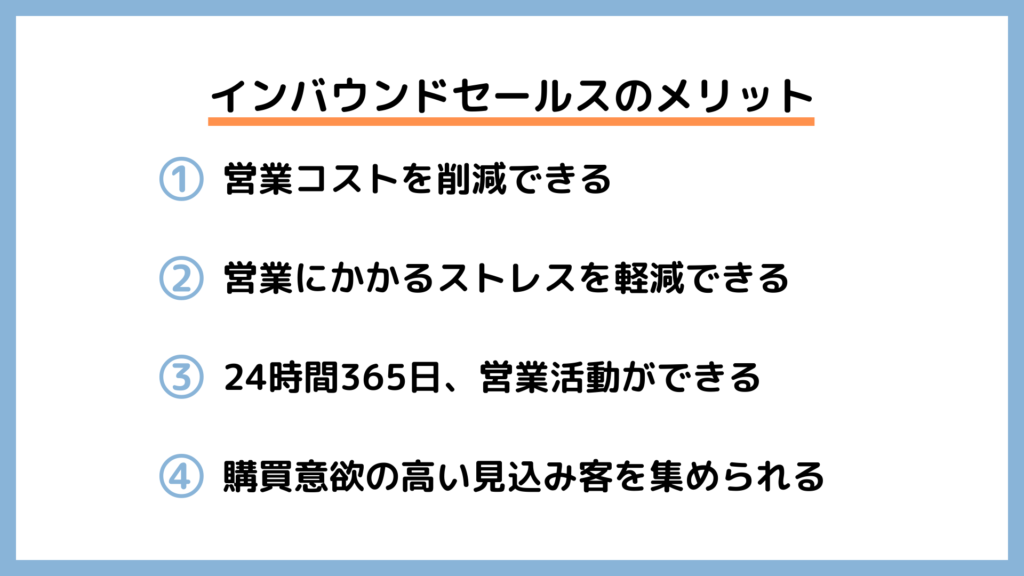

インバウンドセールスのメリット

元々アウトバウンドセールスにのみ取り組んでいた企業の多くも、インバウンドセールスに取り組み始めています。インバウンドセールスにはアウトバウンドセールスと比較して多くのメリットが存在します。ここではメリットを4つ紹介します。

営業コストを削減できる

インバウンドセールスに取り組み成果を出せれば、営業コストを大幅に削減できます。インバウンドセールスでは見込み客に対して価値のある情報発信を行うことで問い合わせを獲得します。自社の商品にニーズがマッチしているかどうか、そもそもニーズがあるかどうか分からない相手に対して訪問営業などを行うアウトバウンドセールスでは、移動時間や交通費がかかります。しかしインバウンドセールスではかかりません。

アウトバウンドセールスでは成約の見込みが薄い相手に対しても資料作成などに労力・時間をかける必要がある場合が多く、非効率な面も多々あります。インバウンドセールスでは基本的に成約の見込みがある相手に対してヒアリングや提案を行うため、成約率が高いです。

インバウンドセールスに取り組みホームページから多くの問い合わせが発生するような状態を作れれば、アウトバウンドセールスと比べて営業コストを大幅に削減できます。

営業にかかるストレスを軽減できる

インバウンドセールスはアウトバウンドセールスに比べ、営業にかかるストレスが少ない場合が多いです。

アウトバウンドセールスでは自社のことを全く知らない人、自社の商品に対するニーズが全くない人にも電話や飛び込み訪問でアプローチをします。急にアプローチされた側からすると迷惑に感じられることが多く、罵声を浴びせられたり門前払いされることが度々あります。「断られる」「怒られる」ということが毎日のように発生すれば、それはストレスとなって積み重なります。

「断られる」「怒られる」ということが毎日続いてもストレスがかからない人もいますが、どれだけ経験を積んでも常にストレスがかかり続ける人もいます。アウトバウンドセールスでは「折れない強いメンタル」が求められます。当然ながらこれには向き不向きがあります。

しかしインバウンドセールスの場合は「問い合わせ」という能動的なアクションを起こした人に対して営業を行うため、ストレスを感じるようなひどい扱い・対応をされることはほとんどありません。これは離職率の低下にもつながります。

24時間365日、営業活動ができる

インバウンドセールスに継続的に取り組むことで、24時間365日営業活動ができるようになります。決してブラック企業の話をしているわけではありません。営業活動を行うのは「人」ではなく「発信した情報」です。発信した情報が営業活動をしてくれるというのは、どういうことでしょうか。

インバウンドセールスでは多くの場合、ネット上で情報発信を行います。自社サイトやSNSなどを活用して継続的に情報発信を行うと、発信した情報がどんどん蓄積されていきます。ネット上に蓄積された情報は「見込み客との接点」となり、発信情報を経由して問い合わせを獲得できます。

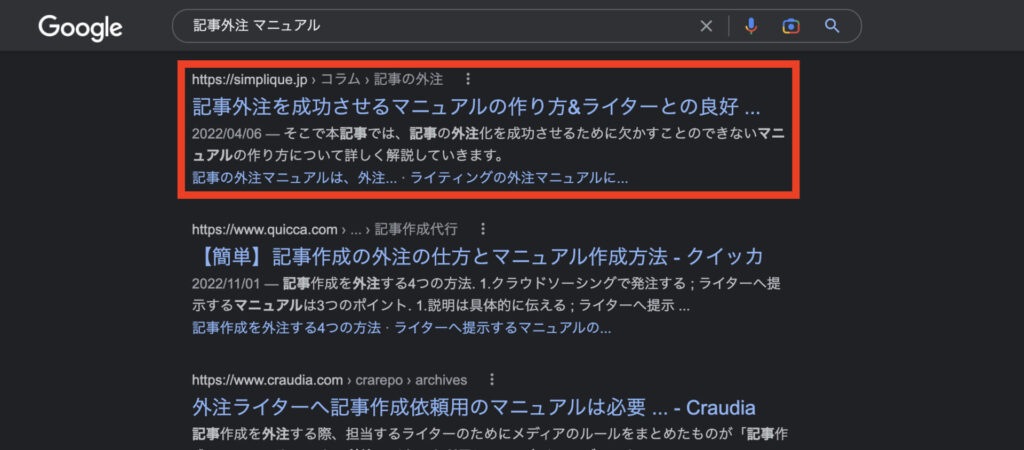

例えば弊社シンプリックはこの自社サイトでのブログ記事を通じて、多くの見込み客との接点を作っています。Webマーケティングに興味を持つ人がGoogleで何かキーワードを入力して検索を行い、検索結果に弊社のブログ記事がヒットしたらサイトへの流入を獲得できます。そこから価値のある情報を届けることで弊社に興味を持ってもらい、サイトにアクセスした一部の人が問い合わせをしてくれるという流れです。

【見込み客との接点作りのために、ブログ記事を発信】

【Googleの検索結果にサイトをヒットさせ、多くのアクセスを集める】

ネット上に自社が発信した情報が蓄積されれば、その情報が見込み客との接点として機能します。つまりインバウンドセールスに取り組み継続的に見込み客に対して価値のある情報を発信することで、発信した情報が24時間365日見込み客との接点を作ってくれる(営業活動をしてくれる)というわけです。

購買意欲の高い見込み客を集められる

インバウンドセールスに取り組めば、購買意欲の高い見込み客を集められます。自社の商品に関連する有益な情報を発信することで、その情報に触れた見込み客の一部が問い合わせなどのアクションを起こしてくれます。

インバウンドセールスで商談を行う場合、商談相手は自社の商品に興味を持っている、もしくは興味を持ってくれる可能性が非常に高い人です。そのためスムーズに成約につなげられます。一方アウトバウンドセールスの場合は購買意欲が高くない見込み客に対しても商談を行う場合があり、非効率なことが多いです。

「購買意欲の高い見込み客を営業マンの前に連れてきてくれるための効率的な営業手法」が、インバウンドマーケティングです。

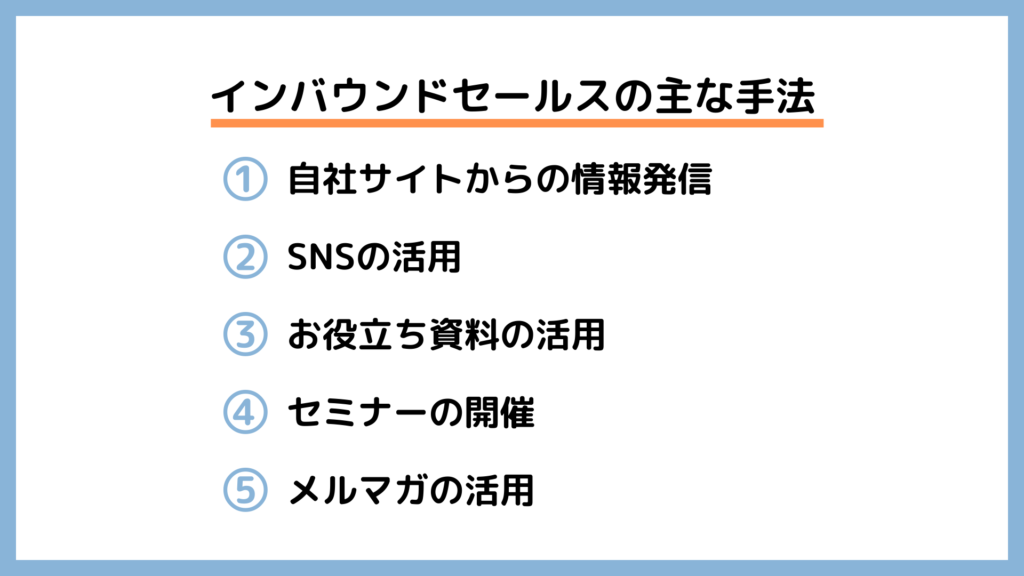

インバウンドセールスの主な手法

インバウンドセールスで重要なのは「見込み客への価値のある情報発信」です。情報を発信する手法には様々なものがあり、企業の目的などに応じてどの手法を選ぶべきかは異なります。

ここではインバウンドセールスにおける情報発信の代表的な手法・媒体を5つ紹介します。

自社サイトからの情報発信

インバウンドセールスに取り組んでいる多くの企業が「自社サイトからの情報発信」を行なっています。弊社も自社サイトを通じて会社情報やサービス内容、採用情報やブログ記事の発信を行なっています。インバウンドセールスで成果を出したいのなら、自社サイトからの情報発信には力を入れて取り組むべきです。

特に重要なのは「SEO」です。SEOとは「Googleなどの検索エンジンでサイト内のページが検索結果の上のほうに表示されるよう対策すること」です。自社サイトからブログ記事などを発信して検索エンジンで上位表示されるようになれば、サイトに多くのアクセスが集まります。その結果自社への問い合わせが発生します。

自社サイトからの情報発信により多くの見込み客とつながり問い合わせや商品販売などの成果を出すためには、情報発信を「継続的に」行うことが重要です。

弊社シンプリックは、SEOのスペシャリスト集団です。SEOコンサルティングサービスでは、サイトから発信する記事を検索結果で上位表示させ、莫大な数の流入を獲得するご支援を行います。現在、プロのSEOコンサルタントによる無料相談を受け付けておりますので、興味があればまずはぜひ資料をダウンロードしてサービス内容をご確認ください。

駆使して、お客様のSEOを成功に導きます

SNSの活用

SNSからの情報発信も積極的に行うべきです。企業のインバウンドセールスにおいてよく使われるSNSは「Twitter」「Instagram」「Facebook」です。扱っている商品やターゲットとしている見込み客によって使うべきSNSは異なりますので、それぞれの特徴をしっかり理解したうえで自社に合ったSNSを選びましょう。

各SNSの特徴は以下の記事で詳しく解説しています。

「Twitter」「Instagram」「Facebook」それぞれの特徴

SNSから情報発信を行い、興味を持ってくれた人を自社サイトに誘導して問い合わせにつなげるといったように「SNS → 自社サイト」の流れで誘導するのは一つ効果的な方法です。

お役立ち資料の活用

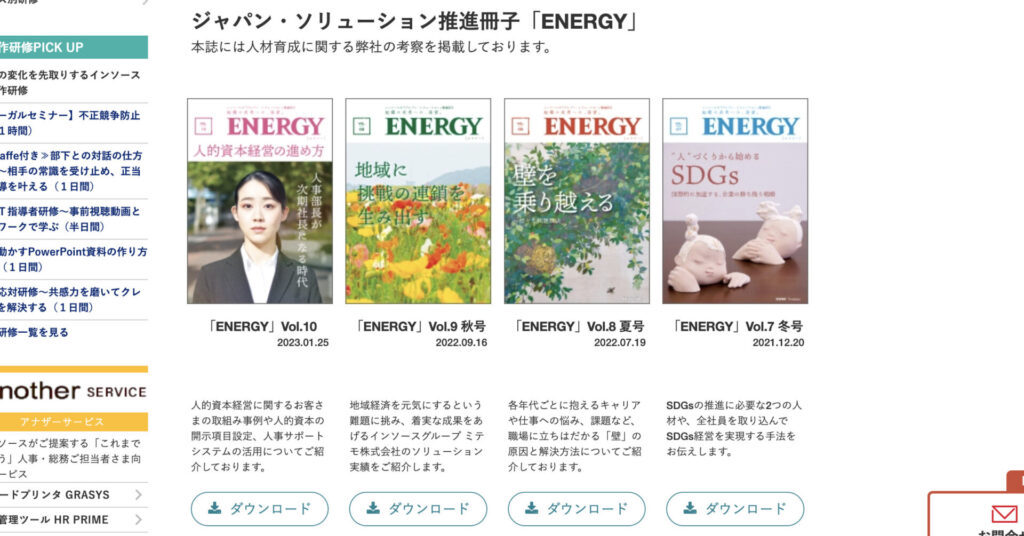

インバウンドセールスで問い合わせ獲得のためによく使われるのが「ホワイトペーパー」と呼ばれるお役立ち資料です。ホワイトペーパーとは「見込み客にとって価値がある情報をまとめた資料」のことで、多くの場合PDF形式で提供されます。

例えば以下は研修サービスを提供する株式会社インソースのホワイトペーパーです。

研修サービスを販売するために人材育成に関する様々な切り口のお役立ち資料を展開しています。ホワイトペーパー をダウンロードして読むのは自社商品を購入してくれる可能性が高い人です。そのような人に対してホワイトペーパーで充実した価値のある情報を提供することで自社商品の購入や問い合わせにつなげられます。

ホワイトペーパーの活用方法については、以下の記事でより詳しく解説しています。

ホワイトペーパーの効果を最大化!作成・配布方法で差をつけるマーケティング戦術

セミナーの開催

セミナーを通じて価値のある情報を発信することで、自社に興味を持ってくれた人からの問い合わせ獲得を狙えます。対面で行う場合とオンラインで行う場合があり、オンラインで行うセミナーを特に「ウェビナー」と呼びます。

セミナーに参加するのは商品購入の可能性が高い見込み客であり、その見込み客に対して講師が価値ある情報を提供することで問い合わせや商品購入に誘導します。セミナーでは短い時間で非常に多くの情報を伝えられます。セミナーには双方向性があり、見込み客とコミュニケーションを取り質問などにもリアルタイムで回答できます。

見込み客との関係性を構築しやすく、セミナー終了後に希望者に対して個別対応の機会を設けるなどして効率的にクロージングすることも可能です。

メルマガの活用

インバウンドセールスとメルマガの相性は非常に良いです。情報発信を通じて見込み客と接点を持てたら、より価値のある情報提供を継続的に行うためにメルマガに登録してもらいます。そうすればこちらから好きなタイミングで見込み客に対して情報を届けることができ、問い合わせや商品購入につなげられます。

メルマガを通じてクローズドな情報発信を行うことで、見込み客との関係性をより強固にできます。インバウンドセールスでは「見込み客との関係構築」が重要ですので、メルマガは積極的に活用するべきです。

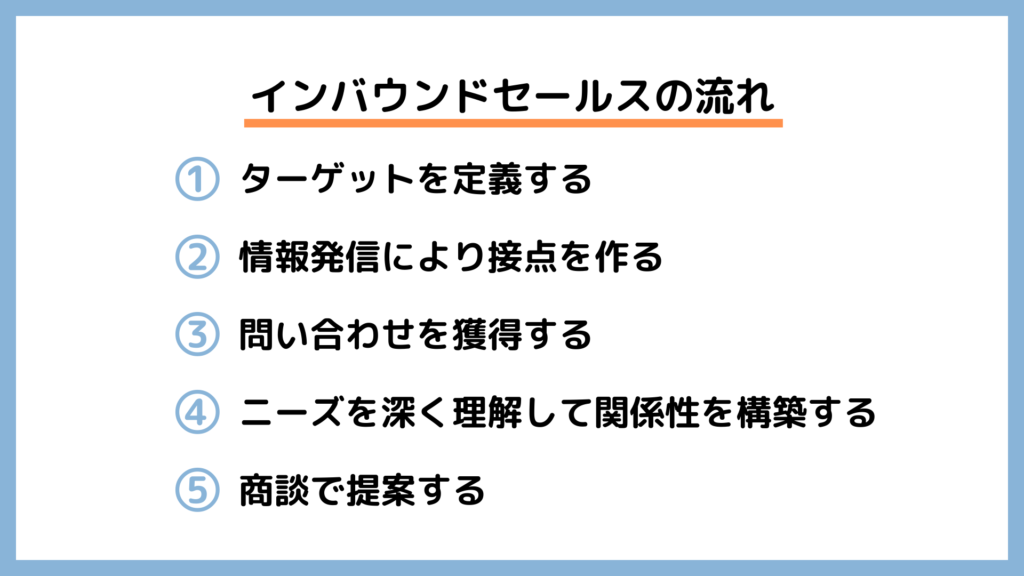

インバウンドセールスの流れ

ここまでインバウンドセールスのメリットや手法を紹介しましたが、いざインバウンドセールスに取り組もうと思ってもどのような順番でどう取り組めば良いか分からない人も多いでしょう。ここではインバウンドセールスに取り組む際の具体的な流れを解説します。

インバウンドセールスで成果を出すためには「マーケティングスキル」が求められます。これから解説するインバウンドセールスの流れは、マーケティングの原理原則を実践するものです。解説する流れ通りにインバウンドセールスに取り組んでみてください。

1. ターゲットを定義する

インバウンドセールスではまず「ターゲットを定義する」ことが重要です。見込み客に対して情報発信を行い興味・関心を引き寄せ、問い合わせや商品購入などに誘導するのがインバウンドセールスですがそもそも「見込み客は誰か」を明確にしなくてはいけません。

以下3つの質問への回答を深く考え、ターゲットとなる見込み客を定義しましょう。

- あなたの企業の商品を購入することで喜ぶのはどんな人ですか?

- その人はどんなニーズを抱えていますか?

- その人は普段どのようにして情報収集を行なっていますか?

これらの質問に対しての明確な回答を用意しましょう。回答はできる限り具体的に情報量多く用意するべきです。ターゲットとなる見込み客について年齢や性別、趣味嗜好やライフスタイルなどを細かく考えて、頭の中に明確に一人の人物像が浮かぶ状態を作ります。この人物像のことを「ペルソナ」と呼びます。

そしてペルソナがどんなニーズを抱えているか、思いつく限り全て洗い出しましょう。そしてそれらのニーズを解消するために普段どのようにして情報収集を行うかを考えます。例えば10代の女子学生と50代の会社員の男性では情報収集の方法が違うはずです。ターゲットについてどれだけ深く考えられるかが、インバウンドセールスの成否を大きく左右します。

2. 情報発信により接点を作る

ターゲットとなる見込み客が明確になったら、その見込み客に対して情報発信を通じて接点を作りましょう。ただ闇雲にブログ記事を投稿したりSNS発信などを行なっても意味がありません。「どの媒体でどんな情報をどんなタイミングで発信すれば、見込み客に情報が届き読んでもらえるか」を突き詰めて考える必要があります。

情報発信の具体的な方法については正解が存在しません。業界や扱っている商品、自社の強みやターゲット見込み客が誰か、競合他社がどのように情報発信を行なっているか、またインバウンドセールスに取り組む目的などによって適した情報発信の方法は異なります。

適した情報発信の方法を見つけるためには、以下3つの質問に対しての回答を深く考えるのが効果的です。

- どの媒体から情報を発信すれば見込み客に見てもらえそうですか?

- どんな内容の情報であれば見込み客に興味を持ってもらえそうですか?またニーズを解決できそうですか?

- 情報発信はいつ行うべきですか?

また考えただけでは多くの場合適した情報発信の方法は見つかりません。「こうすればうまくいくのでは?」という仮説を用意できたらまずは試してみましょう。試してみないことには仮説の有効性は分かりません。「情報発信は何はともあれ実践が命!」ということを理解するべきです。

3. 問い合わせを獲得する

自社の商品を購入してくれそうな適切な見込み客に対して継続的に情報発信を行うことで、多くの見込み客に情報を届けられるようになります。そうすれば情報に触れた一部の見込み客が問い合わせなどのアクションを起こしてくれます。

見込み客に情報を届けた後に問い合わせを獲得するためには、以下の3点が重要です。

- そもそもその情報が見込み客にとって価値があること

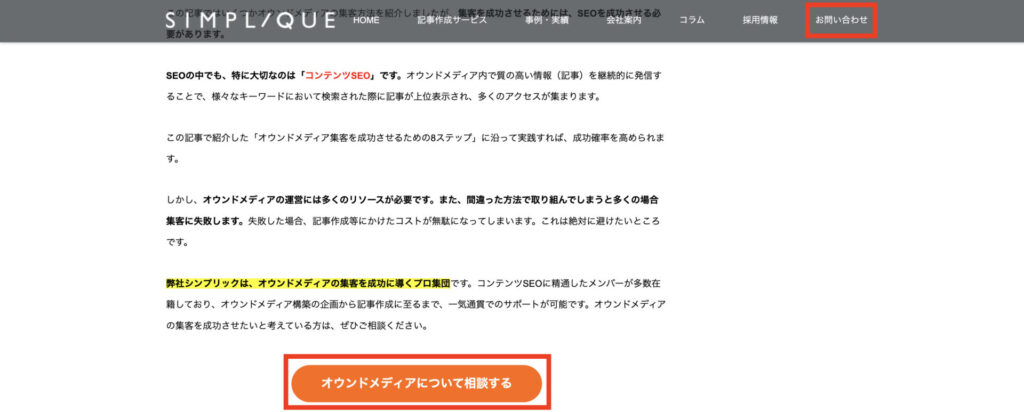

- 問い合わせに誘導するための情報提供を行なっていること

- 問い合わせのボタンを目立つところに配置し、フォームなどの問い合わせ手段を用意すること

見込み客にとって価値がない情報を届けても、問い合わせにはつながりません。また「問い合わせを獲得する」という目的を意識して問い合わせに誘導するための情報提供を行うことが重要です。当然ながら問い合わせのボタンやフォームの用意も必要です。

【問い合わせに誘導し、問い合わせボタンをクリックしてもらう】

【問い合わせフォームを用意する】

問い合わせへの誘導方法や問い合わせ手段の用意は、見込み客からの問い合わせ獲得に効果的なものであればどんなものでも良いです。ただ闇雲に情報発信を行うだけでなく、「問い合わせの獲得」という目的を実現するための情報発信を行いましょう。

4. ニーズを深く理解して関係性を構築する

インバウンドセールスでは、多くの場合問い合わせを受けた後にニーズのヒアリングや商品の提案などを行います。問い合わせをしてきたのには明確な目的があるはずです。まずは問い合わせの目的・背景を聞き出し、どのようなニーズを抱えているかヒアリングしましょう。

「おそらくこのようなニーズを抱えているのではないか」と事前に仮説を立てておき、そのうえでヒアリングするのがおすすめです。仮説があればヒアリングの精度も上がりますし、精度が上がればより深くニーズを理解できて見込み客との関係性を構築しやすくなります。

問い合わせをしてきた人の購買意欲がまだ十分に高くない場合は、しっかりヒアリングを行ってニーズを引き出しましょう。購買意欲がすでに十分高い場合でもニーズを引き出すことで、より精度の高い商品説明や提案ができるようになります。

5. 商談で提案する

見込み客のニーズを深く理解して関係性の構築ができたら、商品を購入してもらうために提案しましょう。見込み客がどのようなニーズを抱えているか、またそのニーズの緊急度などにより提案の方法・進め方は異なります。

アウトバウンドセールスにおいて商談で提案する場合は見込み客の購買意欲が低く、関係性の構築もできていない場合が多いです。しかしインバウンドセールスではこの段階で十分にニーズの引き出しや関係性の構築ができている場合が多いため、商談で提案することにより高い成約率を期待できます。

インバウンドセールスを成功させるコツ

インバウンドセールスの実践にはマーケティングスキルが求められます。ここで解説するインバウンドセールスを成功させるコツは、そのままマーケティングを成功させるコツともいえます。

ただ闇雲にインバウンドセールスで情報発信を行っても、残念ながら期待した成果は得られません。インバウンドセールスを成功させるコツを理解し、適切な手順で継続的に実践する必要があります。

見込み客のことを深く考え、理解する

インバウンドセールスではアウトバウンドセールス以上に「見込み客のことを深く考え、理解すること」が重要です。アウトバウンドセールスでも見込み客への理解は重要ですが、営業マンの人柄や話し方、熱意や経歴などで理解が不十分だったとしてもある程度カバーできることが多いです。しかしインバウンドセールスではそうはいきません。

見込み客のことを理解できていない場合、以下3点のいずれかが原因でインバウンドセールスに失敗するでしょう。

- 誰に向けて発信された情報かが曖昧で、情報を誰にも見てもらえず、また見てもらえたとしても問い合わせなどの成果につながらない

- リソースを投じて継続的に情報発信を行っても問い合わせなどの目に見える成果が出ないため、インバウンドセールスへの取り組みに予算が下りなくなる

- 自社商品を購入してくれる可能性の低い人ばかりがサイトなどに集まり、「購買意欲の高い見込み客を集められる」というインバウンドセールスの恩恵を受けられない

インバウンドセールスのはじまりは「見込み客のことを深く考え、理解すること」であることを肝に銘じましょう。

有益な情報発信に努める

見込み客にとって有益な価値のある情報発信を行うことに努めましょう。インバウンドセールスの中核は「情報発信」です。発信する情報が見込み客にとって有益なものとなっていない場合、どれだけ継続的に情報発信を行っても期待した成果を得られません。

有益な情報発信を行うためには、以下3点が重要です。

- 見込み客への理解を深めること

- 見込み客がどのようなニーズを解決したくて、発信した情報を読むのか深く考えること

- 見込み客のニーズを解決するために伝えるべき情報を、適切な順番で分かりやすく伝えること

ここでもやはり「見込み客への理解を深めること」が重要です。あくまで「見込み客にとって」有益な情報でなくてはいけません。またターゲットの見込み客がどのようなニーズを解決したいのか深く考えることも重要です。例えばGoogleで「ダイエット方法 おすすめ」と「体重 増やし方」というキーワードで検索する場合、それぞれの検索者のニーズは全く異なるでしょう。

また「オーダースーツ 激安」と「オーダースーツ 格安」のキーワードでもニーズに違いがあります。「激安」をつけて検索する人は「とにかく安いオーダースーツが欲しい!」というニーズを持っているでしょうが、「格安」をつけて検索する人は「しっかりとした品質で自分好みのできるだけ安いオーダースーツが欲しい!」といったようにある程度品質面にもこだわりがあるはずです。

見込み客のニーズを深く考えたうえで、ニーズを解決するために伝えるべき情報を適切な順番で分かりやすく伝えましょう。有益な情報発信には、一つ一つにしっかりとしたこだわりが必要です。

データを分析する

インバウンドセールスに継続的に取り組んでいると、多くの様々なデータが集まります。それらのデータを分析することでよりコスパ良く成果を出せるようになります。分析するべきデータには、例えば以下のようなものがあります。

- 情報へのアクセス数(SNS投稿のインプレッション数、自社サイトへの訪問者数など)

- 検索結果画面に表示された自社サイトのクリック率

- 情報へのアクセス数のうち、問い合わせ数の割合

- 問い合わせ数のうち、商品を購入してくれた人の割合

- 顧客一人あたりの獲得単価(CPA)

上記全ての意味を理解できていなくても問題ありません。とにかく「日々発生するデータを定期的に確認・分析して改善すること」の重要性を理解し、どんなデータでも良いので「ここから読み取れることは何か?」「数値を改善するために何に取り組むべきか?」ということを考える癖をつけましょう。

自社サイトの分析ツールとして代表的なものに「Googleサーチコンソール」があります。ツールの導入方法や使い方は以下の記事で詳しく解説しています。

Googleサーチコンソールの使い方を初心者にも分かりやすく解説

インバウンドセールスに取り組むなら、外注もおすすめ

この記事では、インバウンドセールスの重要性やメリット、取り組む際の具体的な流れや成功させるためのコツなどを解説しました。

「適切な見込み客に有益な価値のある情報を届けて、関係性を構築しながら問い合わせや商品購入に誘導すること」

これがインバウンドセールスです。この記事で解説した流れに沿って見込み客のことを深く理解し、適切な方法で情報発信を継続的に行えば高い費用対効果で見込み客の集客ができます。

時代の流れもあり、多くの企業がアウトバウンドセールスからインバウンドセールスへの転換を余儀なくされています。そしてこのインバウンドセールスの中核は「情報発信」であり、「有益な価値のある情報」であることが重要です。

しかし有益な価値のある情報を継続的に発信するのには多くの労力・時間を要します。なかなか自社で取り組むにあたりリソースを確保できない場合もあるでしょう。そのような場合は「ライティング代行会社」を活用するのがおすすめです。プロに外注することでインバウンドセールスの成功確率を圧倒的に高められます。

「インバウンドセールスを成功させるために情報発信やライティング業務を外注したい!」とお考えであれば、ぜひ弊社シンプリックにご相談くだい。弊社は「有益な価値のある情報発信のためのライティング」を得意としています。すぐの依頼を検討していない相談の段階からでも弊社が培ってきた経験・ノウハウを惜しみなくご提供いたします。

弊社一度、ご相談やご依頼を心よりお待ちしております。

2005年よりSEOに従事、年間3000本以上のSEOコンテンツを制作しているシンプリックコンテンツマーケティング事業部の監修記事です。