コンテンツマーケティング成功の鍵は「記事作成」にあります。見込み客に喜んでもらえる質の高い記事を作成し、Googleなどの検索エンジンで上位表示されれば多くの流入を得られます。

コンテンツマーケティングとは「コンテンツを活用したマーケティング手法」のことであり、ここでいうコンテンツとはブログ記事やSNS投稿、メルマガ、YouTube動画など様々ですが、特に用いられるのは「ブログ記事」です。そのためこの記事では「コンテンツ = ブログ記事」と定義します。

記事を作成して検索上位表示を獲得し、多くの流入を得るには「コツ・適切な手順」を理解する必要があります。適当に書いた質の低い記事をいくら量産したところで意味がありません。

この記事ではコンテンツマーケティングにおける記事作成のコツや手順、また記事作成を外注するメリットや注意点などを解説します。記事作成には多くのリソースが必要となるため、外注の活用も有効です。

この記事を読めば、検索上位化を実現する記事の作成ができるようになり、Web集客を活性化させられます。

コンテンツマーケティングについては、以下の記事で基礎を網羅的に解説しているため、「そもそもコンテンツマーケティングについてあまり理解できていない」という方はぜひ以下の記事も併せてお読みください。

コンテンツマーケティングとは?基礎から実践までわかりやすく解説

目次

Web集客に記事作成が「超重要」な理由

Web集客を増やすために記事作成は「超重要」です。記事作成はコンテンツマーケティングの中核であり、全ての企業が取り組むべきものです。ここではWeb集客に記事作成が「超重要」な理由を3つお伝えします。

検索上位化により、莫大なアクセスをもたらしてくれる

Web集客の施策としてSEO対策に取り組む企業は多いです。SEO対策とは「Googleなどの検索エンジンで記事・ページを検索結果の上位に表示せるための施策」です。そしてSEO対策で重要なのは「質の高い記事」であり、質の高い記事は検索エンジンで上位表示されます。

検索エンジンは世界中のあらゆる人が使っています。特に使われている検索エンジンは「Google」であり、検索エンジンシェア率は90%を超えています。そのためSEO対策ではいかにしてGoogleで検索上位を獲得できるかが重要です。

作成した記事が検索結果でより上位に表示されるほど、多くのアクセスを得られます。2021年にseoClarity社が行った調査によると、日本ではGoogleの検索結果で1位を獲得すると、キーワード検索者のうち「13.94%」の人からクリックされます。

| 検索順位 | クリック率 |

| 1位 | 13.94% |

| 2位 | 7.52% |

| 3位 | 4.68% |

| 4位 | 3.91% |

| 5位 | 2.98% |

| 6位 | 2.42% |

| 7位 | 2.06% |

| 8位 | 1.78% |

| 9位 | 1.46% |

| 10位 | 1.32% |

1位と10位ではクリック率に大きな差があり、また1位と2位でもクリック率は6%以上変わります。「6%の違いなんて、大したことない」と思う人もいるかもしれませんが、6%変わるとアクセス数は大幅に変わります。

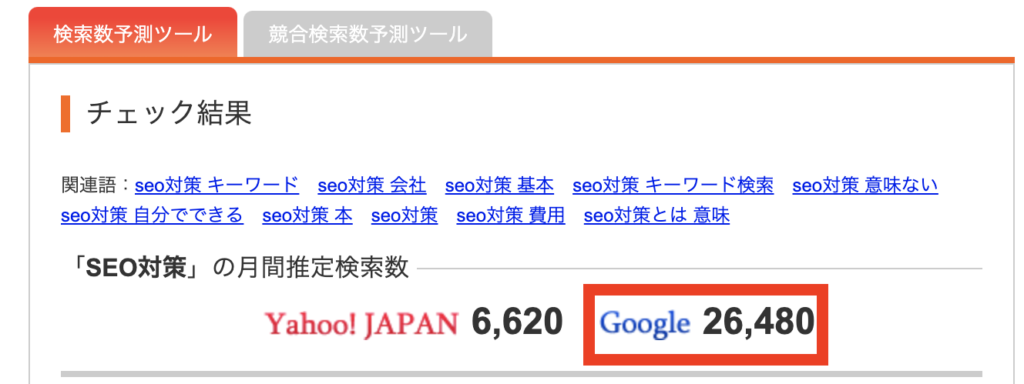

検索キーワードの検索数を調べられるツールに「aramakijake」があります。このツールで「SEO対策」というキーワードのGoogleでの月間検索数を調べると「26,480」でした(2023年2月時点)。

検索順位1位の場合のクリック率を14%とした場合、単純計算で1位の記事ページには「3,707件」のアクセスが入ります。

以下、検索順位が2位(クリック率7.5%で計算)の場合と10位(クリック率1.3%で計算)の場合のアクセス数です。

【2位の場合】

【10位の場合】

これはあくまで一つの検索キーワードで上位表示を獲得できた場合に得られるアクセス数です。様々な検索キーワードで上位表示を獲得できれば、莫大なアクセスを得られることが分かるでしょう。

記事が資産として残り続け、集客し続けてくれる

作成した記事は消えることなく、インターネット上に残り続けます。記事が検索上位に表示されている間は半永久的にアクセスが入り続けるため、作成した記事は「半永久的にアクセスを生み出してくれる集客装置・資産」となります。

一方、広告の場合は費用を支払って広告枠に表示されている間は集客効果がありますが、広告費の支払いを止めると集客も止まります。広告は即効性があり、費用さえ払えばすぐにでも集客できる点が魅力です。しかし近年はネット広告費の高騰や消費者の広告嫌いが進んでいる影響もあり、十分な費用対効果を得られないケースが増えています。

集客を広告に依存している企業は、集客力が不安定といえます。しかし記事は資産として残り続け、アクセスが大量に入ってきたからといってどこかにお金を支払う必要もありません。

中長期的に高い費用対効果をもたらしてくれる

Googleで上位表示されるような質の高い記事を作成するのには、多くの労力・時間を要します。また作成した記事が上位表示されるまでには早くても1〜3ヶ月程度の期間がかかるため、記事作成によるWeb集客の施策は短期的な集客効果があるわけではありません。

そのため短期的に見ると費用対効果は必ずマイナスになります。ただし先ほどもお伝えしたように、作成した記事はアクセスを生み出し続けてくれる資産として残り続けます。記事作成を開始してからしばらくは、どれだけ記事を作成しても上位表示されず費用対効果が悪いと感じるかもしれません。

しかし継続的に記事作成に取り組めば、サイト内で作成した記事が上位表示されやすくなります。さらに上位表示されている間は常にアクセスが入り続けるため、様々なキーワードで記事が上位表示される状態を作れれば中長期的に費用対効果が非常に高くなります。

記事作成が中核のコンテンツマーケティングでは、短期的な成果に一喜一憂せず、中長期的な視点で継続的に取り組むことが重要です。そうすれば高い費用対効果を得られ「何もしなくても勝手にネットから商品が売れる、問い合わせが入る」というような状態になるかもしれません。

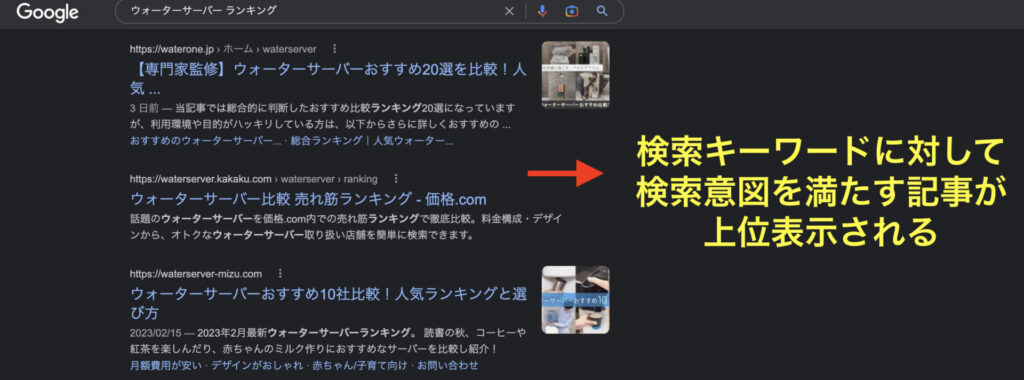

ある分野に特化してたくさん記事を作成するべき

Googleで様々な検索キーワードにおいて記事を上位表示させ、多くのアクセスを獲得するためには「質の高い記事をたくさん作成する」のが有効です。Googleはある検索キーワードにおいて、そのキーワードで検索した人の「検索意図(何かを知りたい、したい、買いたいなど)」を満たす記事を上位表示させようとします。

一つ問題です。「ウォーターサーバー ランキング」というキーワードで検索した人の検索意図を満たす記事は、以下のうちどちらでしょうか。

B. おすすめのウォーターサーバーを比較・ランキング形式で紹介した記事

「ウォーターサーバー ランキング」というキーワードで検索した人の検索意図は「ウォーターサーバーが気になっていて、どれを買えば良いか知りたい。詳しい人におすすめのウォーターサーバーを教えて欲しい」といったものでしょう。そのため「B」の記事がより検索意図を満たす記事であるとGoogleは判断し、上位表示させます。

【「ウォーターサーバー ランキング」の検索結果】

検索キーワードごとに検索意図が異なるため、上位表示される記事もキーワードごとに異なります。そのため上位表示を獲得したい検索キーワードの数だけ記事を作成する必要があります。多くのアクセスを獲得するために「質の高い記事をたくさん作成する」のが有効なのは、これが理由です。

そしてもう一つ重要なことがあります。それは「サイトから発信する記事を、ある分野に特化させる」というものです。

Googleは専門性の高い記事を上位表示させます。また記事の掲載元であるサイトの専門性も確認するため「ある分野に特化した専門的なサイトから、専門性の高い記事を作成すること」がGoogleで上位表示を獲得するために重要です。

例えば弊社シンプリックはWebマーケティングの支援を行っている企業であるため、「Webマーケティング」という分野に特化して専門性の高い記事を発信しています。弊社が「おすすめの野菜通販サイトを紹介!」というような記事を作成しても、サイトと記事内容のテーマが違うため上位表示されません。

そのため作成した記事を検索結果で上位表示させて多くのアクセスを獲得する、つまりSEO対策を成功させたいのならばある分野に特化した「分野特化型のサイト」にするのがおすすめです。

コンテンツマーケティング記事作成で重要なこと

コンテンツマーケティングの中核である「記事」は、適当に作成しても集客効果を得られません。質の高い記事を継続的に作成することが成果を出すためのポイントです。それでは「質の高い記事」とは、そもそも何でしょうか。

質の高い記事とは「読者」から喜ばれ、「検索エンジン」から評価される記事のことです。これについて詳しく解説します。

「読者」にとって最高の記事を作成する

まず何といっても、「読者」に喜んでもらえる価値のある記事を作成することが重要です。これがSEO対策、そしてコンテンツマーケティングを成功させるための最も重要なポイントです。

ここでいう「読者」とは「自社のターゲット読者(見込み客)」のことです。記事を作成する目的は「利益を得ること」です。記事を通じて見込み客に自社のことを見つけてもらい、問い合わせや商品購入などのアクションにより利益を得るために記事を作成するのです。そのため記事の読者は「自社の商品を最終的に購入してくれる可能性がある見込み客」となります。

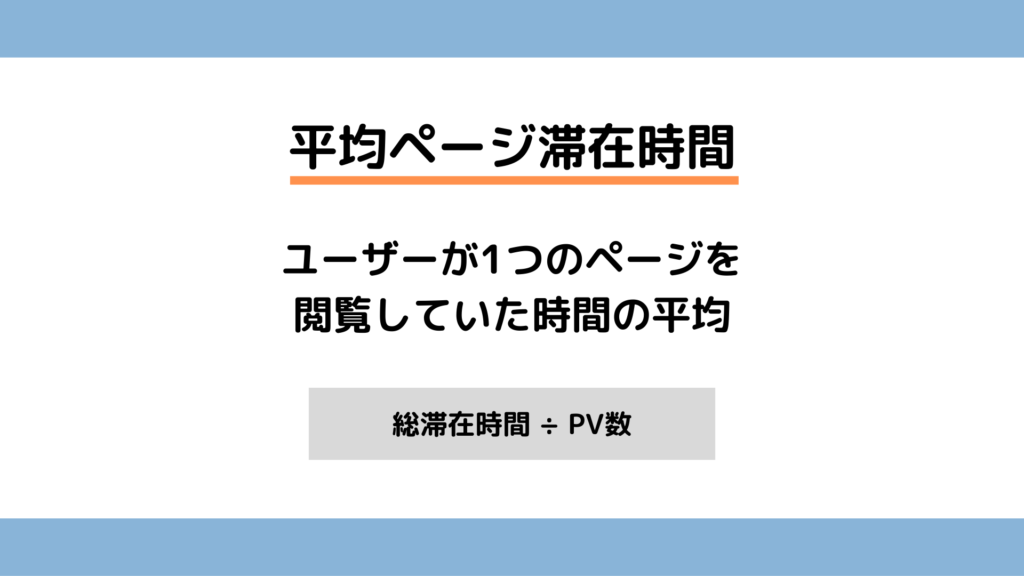

Googleは検索ユーザーの検索意図を満たす記事を上位表示させます。それではGoogleはどのようにして「記事が検索意図を満たすかどうか」を判断するのでしょうか。判断するための要素には様々なものがありますが、例えば「平均ページ滞在時間」は一つの判断要素です。

平均ページ滞在時間とは「どれだけ長くそのページに滞在していたか、つまり記事を読み込んでいるかの平均」を示す指標です。

平均ページ滞在時間が5秒の記事よりも、1分の記事のほうが検索意図を満たす記事であると推測できます。そのためGoogleは平均ページ滞在時間が長い記事を上位表示させようとします。

このようにGoogleは様々な指標を元に、検索意図を満たす記事であるかどうかを判断できます。そのため「読者」にとって最高の記事を作成することが、記事から大きな成果を得るために重要です。

参考:検索エンジンに評価されたいなら「楽」は避けたほうがよい|デキタ

「検索エンジン」から高く評価される記事を作成する

「検索エンジン」から高く評価される記事を作成することも重要です。検索エンジンは読者の検索意図を満たす記事をより高く評価するため、読者にとって最高の記事を作成することがまず一番重要です。

「検索エンジンから高く評価される記事を作成する」といっていますが、「検索エンジンに記事を正確に評価してもらう」のほうが正しいです。そもそも記事の内容が適当だと、Googleから質の低い記事という「正確な評価」になります。

検索エンジンに記事を正確に評価してもらうために、例えば以下のようなポイントがあります。

- 記事のタイトルに必ず検索キーワードを含める

- 見出しタグを活用し、見出しにも検索キーワードを積極的に入れる

- 検索キーワードと一緒に使われることが多いワード(共起語)を積極的に使う

記事を作成する際は、「どの検索キーワードで上位表示させたいか」を決める必要があります。そして上位表示させるためには、必ずその検索キーワードを記事のタイトルに含める必要があります。これによりGoogleはキーワードとの関連性を把握できるため、そのキーワードで上位表示されやすくなります。

他にも様々なポイントがありますが、検索キーワードを記事のタイトルに含めるという点は必ず押さえておきましょう。

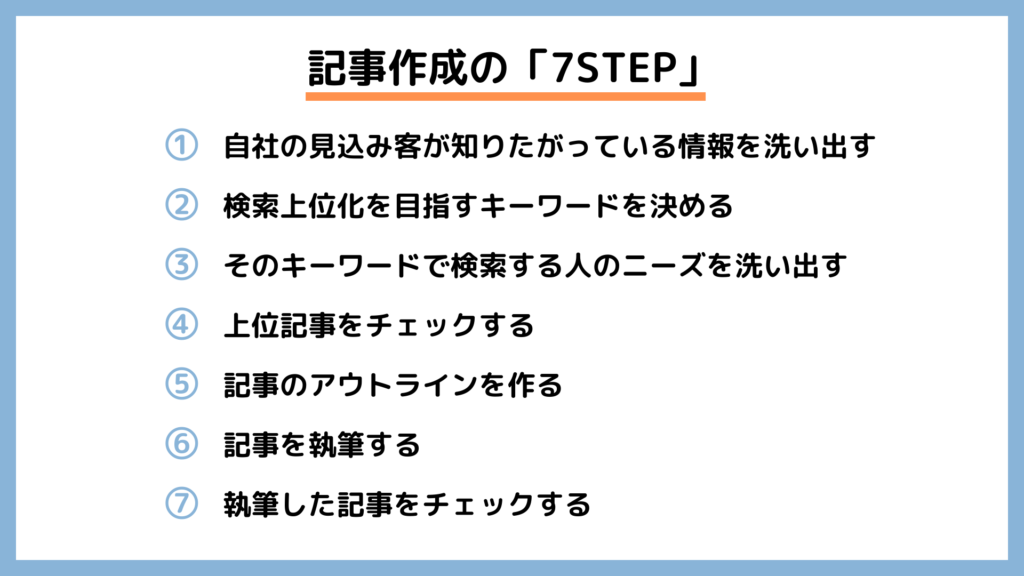

コンテンツマーケティング記事作成の「7STEP」

検索上位表示を獲得できる質の高い記事を作成するためには、これから紹介する7つのステップに順番に取り組むのが効果的です。記事作成で成果を出している多くの企業が、この順番通りに記事作成を行っています。

質の高い記事の作成に意識して取り組んだことがない場合は、まずこの手順通りに記事作成を進めてみてください。

弊社シンプリックはコンテンツマーケティングの記事作成に強い編集プロダクションであり、「リーズナブルな価格 × 高品質」な記事作成を強みとしています。記事作成に限らず、Web集客全般における支援が可能です。現在、プロのSEOコンサルタントによる無料相談を受付中ですので、少しでもご興味があればまずはサービス資料をご確認ください。

【STEP1】自社の見込み客が知りたがっている情報を洗い出す

記事作成で必要なのは「記事の執筆(ライティング)」だけと考えている人も多いでしょう。しかし質の高い記事を作成するためには執筆前に考えておくべき、決めておくべきことがいくつかあります。いわゆる「事前準備」ですが、事前準備の一つ目としてまず自社の見込み客が知りたがっている情報を洗い出しましょう。

見込み客とは「自社の商品を将来的に(今すぐにでもいつかでも)購入してくれる可能性がある人」のことです。自社商品の分野と関連するところで、見込み客がどのような情報を知りたがっているか、つまりニーズがあるかを考えて洗い出しましょう。

この知りたがっている情報(ニーズ)の洗い出しは、次のステップで「どのキーワードで検索された際に記事を上位表示させるか」を決めるのに役立ちます。

例えばオーダーメイドの革財布を販売している企業であれば、見込み客の知りたがっている情報(ニーズ)を以下のように洗い出します。

- 他の人と被らない革財布が欲しい。

- 素材が「革」の財布を買うメリットが知りたい。

- オーダーメイドの革財布について詳しく知りたい。

- 革財布を長く綺麗に使うための手入れの方法が知りたい。

- オーダーメイドと既製品の違いが知りたい。

ここでは5つしか洗い出していませんが、実際に取り組む際は思いつく限りひたすら洗い出してみましょう。見込み客の知りたがっている情報を考えて洗い出すことは、見込み客のことをより深く知ることと等しいです。そのためこのステップにおける取り組みは記事作成以外にも、商品の改善や新商品の開発にも有効です。

【STEP2】検索上位化を目指すキーワードを決める

見込み客の知りたがっている情報(ニーズ)の洗い出しができたら、次に検索上位化を目指すキーワードを決めましょう。キーワードを決めることを「キーワード選定」といいます。

ここでは見込み客が検索しそうで、なおかつ最終的に自社商品の購入につながりそうなキーワードを選ぶ必要があります。

例えばオーダーメイドの革財布を販売している企業が「パーソナルジム おすすめ」というキーワードを選定することは適切ではありません。見込み客はこのキーワードで検索するかもしれませんが、このキーワードから最終的に自社商品の購入につながるとはあまり考えられません。

キーワードを選ぶためには、まず見込み客が検索しそうなキーワードを洗い出す必要があります。ここで役立つのが、先ほど洗い出したニーズです。「このニーズを満たすために、見込み客はどんなキーワードで検索するか」を考えて洗い出すのがポイントです。

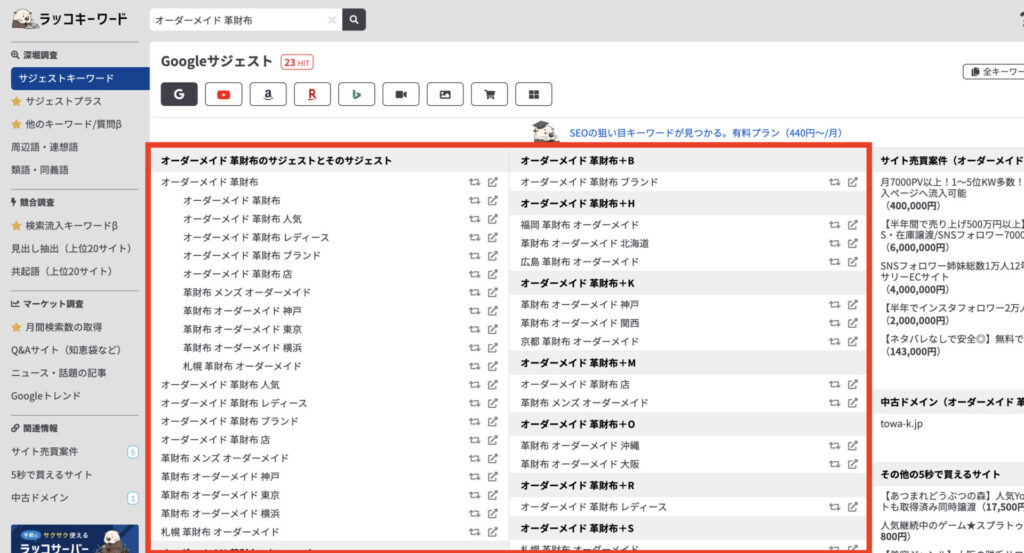

自分の頭の中だけで考えても洗い出せるキーワードの量には限界があるため、「ツール」を活用するのが一般的です。キーワードの洗い出しと選定のために多くの人が使っているツールの一つに「ラッコキーワード」があります。

例えば「オーダーメイドの革財布について詳しく知りたい」というニーズを持っている人は「オーダーメイド 革財布」というキーワードで検索する可能性が高いと判断し、このキーワードの「関連キーワード」をラッコキーワードのツールで調べます。

ラッコキーワードの検索窓に「オーダーメイド 革財布」と入力して検索すると、このキーワードの関連キーワードが一覧表示されます。

関連キーワードを見ることで「オーダーメイド 革財布」と検索する人は「オーダーメイド 革財布 人気」や「オーダーメイド 革財布 レディース」といったキーワードでも検索する可能性があると推測できます。

キーワードの洗い出しを自分の頭の中だけで行うのは大変なため、ラッコキーワードを活用するのがおすすめです。

キーワードの洗い出しができたら、どのキーワードで上位表示を目指すかという「キーワード選定」を行う必要があります。「どれくらい検索されているか」「上位表示を獲得できそうか」など様々な要素からキーワードを選ぶ必要がありますが、キーワード選定は奥が深いです。キーワード選定の具体的な手順・方法は以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

【STEP3】そのキーワードで検索する人のニーズを洗い出す

キーワード選定ができたら、次にそのキーワードで検索する人のニーズを洗い出しましょう。「STEP1」で見込み客のニーズの洗い出しを行い、あるニーズを持つ人がどんなキーワードで検索するかを考えながらキーワード選定を行いました。ここでは選定したキーワードから推測できるニーズをさらに深堀って考え、洗い出します。

あるキーワードで検索する人のニーズのことを「検索意図」といいます。記事を執筆する際はこの検索意図を常に意識し、検索意図を満たす記事に仕上げる必要があります。これも「STEP1」のときと同じく、思いつく限りたくさん洗い出しましょう。そして洗い出した検索意図の中で優先順位を付けて、記事執筆にあたり特に重要で、必ず満たすべき検索意図を決めましょう。

洗い出した全ての検索意図を満たそうとすると、記事の内容が抽象的になり上位表示されにくくなります。重要な検索意図をピンポイントで満たすことを意識して執筆を行うことで、、ターゲット読者に「刺さる」記事に仕上がります。

コンテンツマーケティングを成功させるには、適切な戦略を元にしたキーワード選定が必要です。

【STEP4】上位記事をチェックする

キーワード選定と検索意図の洗い出し・深堀りができたら、次に「上位記事のチェック」を行います。上位記事とは「選定したキーワードの検索結果において上位表示されている記事」のことです。Googleでは通常1ページにつき10件の検索結果が表示されますが、これらの記事について以下項目をチェックしましょう。

- タイトル

- 文字数

- 記事のテイスト(雰囲気や世界観)

- 何をどんな順番でどのように伝えているか(内容や見出しから確認)

特に「何をどんな順番でどのように伝えているか」をチェックしましょう。選定したキーワードで上位表示される記事をこれから作成しようとしているわけですが、上位記事は選定したキーワードで検索した人の検索意図を満たしているとGoogleから判断された記事です。そのため上位表示を目指すのであれば、必ず上位記事をチェックして参考にしましょう。上位記事は、上位表示を獲得するためのヒントが詰まっている宝の宝庫です。

作成する記事の文章量(文字数)やタイトル、見出し名や順番も上位記事を参考にすると良いです。ただし上位記事のコピー記事であるとGoogleから判断されないように注意が必要です。コピー記事と判断された場合、上位表示されないだけでなくGoogleからペナルティを受ける可能性があります。ペナルティを受けると、記事の掲載元であるサイトのGoogleからの評価が落ちて、サイト内の別記事にも悪影響が及ぶ(検索順位の下落など)可能性があります。

Googleはオリジナリティの高い記事をより評価するため、上位記事はあくまで参考程度にするよう注意しましょう。

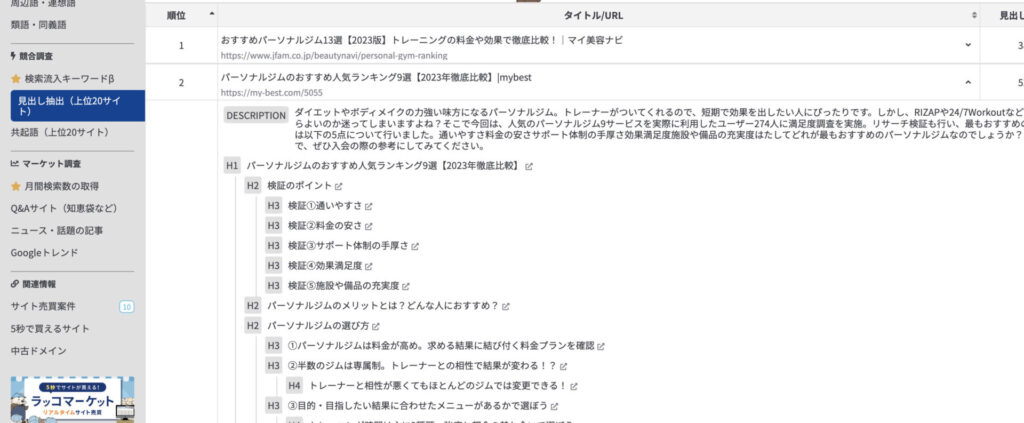

上位記事のチェックにも、先ほど紹介した「ラッコキーワード」が有効です。例えば「パーソナルジム おすすめ」のキーワードを選定した場合、トップページの検索窓で検索してサイドバーの「見出し抽出(上位20サイト)」をクリックすると以下のように表示されます。

キーワード検索結果の上位20ページが一覧表示されます。ここで記事タイトルや文字数の確認ができます。また記事タイトル横の矢印をクリックすると、記事の見出し一覧が表示されます。

上位記事の見出しから「何をどんな順番で伝えているか」が分かります。これは次のステップの「記事のアウトラインを作る」でも活用可能です。

【STEP5】記事のアウトラインを作る

執筆に入る前に、記事のアウトラインを作りましょう。アウトラインとは「概要」や「全体像」のことであり、「何をどんな順番で伝えるか」を決めるものです。

これまでのステップで、以下3点が明確になっています。

- 上位表示を目指すキーワード

- そのキーワード検索する人の検索意図

- どんな記事が上位表示されやすいか、また上位記事のアウトライン・内容

選定したキーワードで検索する人の検索意図を満たせる「見出し構成」を作りましょう。見出し構成を作ることで「何をどんな順番で伝えるか」が明確になります。例えばこの記事の見出し構成は以下のようになっています。

検索上位化により、莫大なアクセスをもたらしてくれる

記事が資産として残り続け、集客し続けてくれる

中長期的に高い費用対効果をもたらしてくれる

ある分野に特化してたくさん記事を作成するべき

コンテンツマーケティング記事作成で重要なこと

「読者」にとって最高の記事を作成する

「検索エンジン」から高く評価される記事を作成する

コンテンツマーケティング記事作成の「7STEP」

【STEP1】自社の見込み客が知りたがっている情報を洗い出す

【STEP2】検索上位化を目指すキーワードを決める

【STEP3】そのキーワードで検索する人のニーズを洗い出す

【STEP4】上位記事をチェックする

【STEP5】記事のアウトラインを作る

【STEP6】記事を執筆する

【STEP7】執筆した記事をチェックする

読了されやすい文章の書き方

読みやすい文章

分かりやすい文章

読了後のゴール設定

コンテンツマーケティング記事の種類

SEO記事

エデュケーショナル系記事

ネイティブ広告系記事

面白系記事

コンテンツマーケティング記事作成を外注するメリット

SEOを考慮した質の高い記事を作成できる

記事作成にかかる自社リソースを減らせる

継続的・安定的に記事作成ができる

コンテンツマーケティング記事作成を外注する際のポイント

自社に合った外注先を選ぶ

外注先への情報共有を徹底する

外注先と「協力して」「一緒に」進めていく

Web集客成功の鍵は、質の高い記事の作成

記事のアウトラインは、執筆時の羅針盤になります。上位記事を参考しながら、検索意図を満たすために適切なオリジナリティのあるアウトラインを作りましょう。

またこのステップでは記事のタイトルを決めます。上位記事を参考に、Googleの検索結果に表示された際に検索者から「内容が気になる!」と思ってもらえそうな興味を惹きつけるタイトルにしましょう。タイトルには検索キーワードを含める必要があります。見出しでも検索キーワードは積極的に使いましょう。

記事のアウトラインの具体的な作成手順・方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

Webライティングの構成(見出し)の作り方を公開!ユーザーの理解から興味を引き出す6ステップ

【STEP6】記事を執筆する

記事のアウトラインに沿って執筆を行います。選定したキーワードで検索する人のことをよくイメージし、読みやすく分かりやすい文章を心がけましょう。検索意図を満たすためのアウトラインを作成済みですので、各見出しにおいて検索者と検索意図をのことを常に意識しながら執筆を進めていきます。

記事執筆時は、とにかく「読みやすさ」と「分かりやすさ」を意識します。例えば文字だけの単調な記事よりも画像や、内容の理解を助けるための図表が適宜挿入されている記事のほうが読みやすく分かりやすいといえます。

また記事の読者レベルにもよりますが、専門用語の使用は極力控えるのが基本です。読者は知らない専門用語を使われると読む気をなくします。「内容が理解できない」「面白くない」「役に立たない」と思われると読者は記事から離れます。最初のほうの文章(導入文)で興味を惹きつけ、「この記事は面白そう。役に立つ。自分のために作成した記事だ」と思ってもらえるように工夫しましょう。

多くの人に読み込んでもらえるような記事を作成できれば「平均ページ滞在時間」が上がり、検索結果で上位表示されやすくなります。

執筆のクオリティを上げる方法については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

Webライティング上達のための書き方とは?事前準備・書き順・内容の作り方を解説

【STEP7】執筆した記事をチェックする

記事の執筆が完了したら、公開前にチェックしましょう。以下、チェックするべきポイントの一例です。

- 検索者の検索意図を満たす内容になっているか

- 適宜画像や図表を挿入するなど、読者の「読みやすさ」「分かりやすさ」に対する配慮がされているか

- 誤字脱字はないか。回りくどい冗長な文章はないか

- 事実に基づいた内容になっているか。嘘の情報が書かれていないか

公開前の記事チェックのことを「校正・校閲」といいます。記事の質を上げるために非常に重要なステップですので、できる限り入念に行いましょう。執筆者とは別の人が記事チェックを担当することで、改善点を出しやすくなりより記事の質を上げられます。

校正・校閲については以下の記事で詳しく解説しています。

文章の校正と校閲の違いとは?依頼できる外注先の種類や費用相場について

読了されやすい文章の書き方

コンテンツマーケティングでは、ユーザーに記事を全て読んでもらうことが大切です。読了してもらうためには、ユーザーの検索意図に合う内容を盛り込み、読みやすい文章にすることが重要です。ターゲットによって読了につながる文章の定義は異なりますが、どのような文章であっても「読みやすさ」と「分かりやすさ」は必要です。

読みやすい文章

読みやすい文章とは、読者が「ストレスなくスラスラと読み進められる文章」です。文章を読みやすくする工夫として「要所での改行」や「一文を短くする」などがあります。さらに記事にエピソードや具体例を盛り込めば、読者の理解度も高まるでしょう。

ただし、同じ文末の繰り返しには要注意です。「~ます。~ます。」といったような同じ表現が続くと、文章の全体的なリズムを崩します。

分かりやすい文章

分かりやすい文章とは「読者を意識して論理的に構成された文章」です。以下を意識すれば、自然と分かりやすい文章が書けるでしょう。

- 読者が記事を読む

- 理由読者の知りたい情報

- 読者の解決したい悩み

- 読者のライフスタイル

読者はできるだけ短時間で「さっと」知りたいことを知ろうとするため「結論ファースト」の意識が重要です。構成の基本は以下の通りです。

2.なぜそうなるのか(理由)

3.具体的な内容(事例)

4.再度結論

伝えたい結論を繰り返しながら、理由と事例を示すことで読者の理解度が高まります。

読了後のゴール設定

記事作成では「読了後のゴール設定」も重要です。優れた記事は、読者を設定したゴールに導き成約(問い合わせや商品購入など)につなげます。

以下を意識すれば、読者が求めているゴールにたどり着く、質の高い記事を作れます。

- 読後に得たもの(問題の解消)

- 読後の感想(満足度の向上)

- 読後の変化(日常生活などにおける具体的な変化)

コンテンツマーケティング記事の種類

記事コンテンツには、目的に応じていくつかの種類があります。それぞれの特徴を理解して、自社に適した種類の記事を選択しましょう。

エデュケーショナル系記事

商品を売り込む前に、ユーザーの疑問や悩みを解消する記事です。見込み度の高い顧客に対して商品の関連情報を提供したい場合などに効果があります。

たとえば洗濯機を探しているユーザーをターゲットにすると、商品の購入前に「縦型とドラム式の違い」を知りたいと想定されます。暖房器具なら「商品別の電気代」が気になるはずです。

このようにエデュケーショナル系の記事は、商品に漠然としたイメージを抱くユーザーの疑問を解決しながら、商品の購入をサポートしていきます。

ユーザーが記事によって商品購入前に正しい知識を得ると、商品に対する満足度が高まります。記事の信頼度は上がり、口コミによる拡散も期待できるでしょう。

なおエデュケーショナル系の記事は、同様の疑問や悩みを抱くユーザーがいる限り活用できる資産といえます。

SEO記事

エデュケーショナル系とは異なり、積極的に検索上位を目指す形態の記事です。疑問の解決だけでなく、情報をアクティブに取ろうとするユーザーに効果があります。

基本的な考え方はエデュケーショナル系と同じですが、何よりも検索順位を重要視します。記事を最初から最後まで読んでもらうこと、すなわち購買プロセスにおける離脱防止を主な目的とはしません。

またロングテールキーワードを狙った軽めの情報を量産し、ユーザーに対して幅広くアピールする戦略がよく用いられます。

ネイティブ広告系記事

メディアに自然な形で溶け込ませる広告記事のことを「ネイティブ広告系記事」と呼びます。商材に合わせた記事を広告として用意し、掲載メディアの読者層に読んでもらい成約を目指します。なおネイティブ広告系記事は、以下6つの条件を満たす必要があります。

| デザイン | ネイティブ広告系記事が、一般の記事と同じデザインになっている |

| 機能 | ネイティブ広告系記事を設置したページの機能が、他のページと同じ |

| 統合 | 広告ユニットが他の記事と同様に表示される |

| ターゲティング | ネイティブ広告系記事の掲載箇所が全ページでなく、特定のページやセクションを指定できる |

| 効果測定 | レスポンス広告のようなクリック率やコンバージョン率ではなく、エンゲージメントで計測する |

| 開示 | 広告であることを明記する |

面白系記事

ユニークなコンテンツを利用して、ユーザーの関心を引き付ける形態の記事です。集客力の高い手法ですが、デメリットもあります。

- 訪れたユーザーは高い確率で見込み客ではない

- 記事に対する自社コンテンツの関与度によって効果に差が出る

記事の面白さと商品情報を巧みにリンクさせれば、コンバージョン率の向上を期待できます。

コンテンツマーケティング記事作成を外注するメリット

検索意図を満たす質の高い記事を作成するためには、多くの労力・時間を投下する必要があります。先ほど紹介した記事作成の各ステップに入念に取り組み、質の高い記事作成を継続して行うことがリソース的に難しい企業も多いでしょう。

そのような場合は記事作成を外注するのがおすすめです。実際、多くの企業が自社リソース節約と質の高い記事作成のために外注を活用しています。ここでは記事作成を外注するメリットを2つ紹介します。

SEOを考慮した質の高い記事を作成できる

検索上位化を狙って記事作成をするにあたり、SEOの知見は欠かせません。しかし社内にSEOの知見が豊富なメンバーがいない企業のほうが多いです。

SEOに強い記事作成代行会社に依頼すれば、SEOを考慮した質の高い記事の作成ができます。社内にSEOの知見が豊富なメンバーがいない状態で記事作成に社内だけで取り組む場合、まずはSEOの勉強から始めなくてはいけません。しかしSEOは奥が深く、網羅的に理解して正しく実践できるようになるまでには多くの時間・経験が必要です。

また間違った方法でいくら記事を量産しても、期待した成果を得られることは決してありません。記事作成から成果を出せる可能性を上げるためにも、記事作成の外注を活用するのがおすすめです。

記事作成にかかる自社リソースを減らせる

記事作成を外注することで、記事作成にかかる自社リソースを節約できます。先ほど紹介したように、記事作成には多くの作業が必要になります。一つ一つの作業を入念に取り組み、質の高い記事を継続的に作成するのは簡単なことではありませんし、多くの時間がかかります。

記事作成を外注すれば、浮いた分の自社リソースをコア業務に充てられます。「餅は餅屋に」の要領で、「記事作成は記事作成会社に」です。記事作成が苦手な社員に任せると、「時間がかかる」「質が低い」「社員自身のストレスになる」の三重苦が発生するかもしれません。その点でも、記事作成については積極的に外注を活用するべきです。

コンテンツマーケティング記事作成を外注する際の注意点

記事作成を外注する際は「どの会社を選ぶか」が非常に重要です。自社に合っていない質の低い会社に外注してしまうと「求めている品質レベルの記事が納品されない」「どれだけ継続的に記事作成を行っても全く成果が出ない」という事態が発生します。

当然ながら、外注にはお金がかかります。外注費を無駄にしないためにも、紹介する以下の2点を特に意識して外注先を選びましょう。

料金だけで外注先を決めない

外注先を料金だけで選ぶと、納品を受けた後の校正や事実確認などに多くの時間を要します。あまりにも料金が安すぎる会社に依頼してしまうと、社内チェックがないまま納品される可能性もあるため注意しましょう。

質の高い記事を作成してくれる会社に依頼するとある程度の費用はかかりますが、成果が出ることで中長期的には費用対効果が高くなる可能性が大きいです。

依頼先のコンテンツをチェックする

依頼する会社のブログやメディアの運用状況を確かめることも重要です。メディアを運用していない会社や、コンテンツに問題がある会社は実力が低く、依頼するのは避けたほうが無難でしょう。

Web集客成功の鍵は、質の高い記事の作成

この記事ではコンテンツマーケティングにおける記事作成のコツや手順、また記事作成を外注するメリットや注意点などを解説しました。この記事で紹介した記事作成の「7STEP」の順番通りに進めることで、質の高い記事を作成できます。

検索意図を満たさない質の低い記事をいくら量産したところで、成果は出ません。キーワード選定を行わずに記事作成を継続的に行っている企業もありますが、それでは記事作成にかけた時間がもったいないです。中長期的に費用対効果をプラスにして莫大なアクセスを獲得するために、継続的に質の高い記事を作成することが最重要です。

弊社シンプリックは、SEOを考慮した質の高い記事の作成を得意としています。適切なキーワードを選定して検索意図を深堀り、検索意図を最大限満たすために十分なリソースを投下して質の高い記事に仕上げます。

記事作成にはどうしても多くの労力・時間がかかるため、社内リソースだけで取り組むのが難しいと感じている企業は多いでしょう。外注を検討したことがない場合は、まず「外注することでどんなメリットがあるか」を知ることから始めるのが良いかもしれません。

弊社シンプリックでは、すぐのご依頼ではなくとも相談や質の高い記事を作成するための質問の段階から真剣にお客様と向き合い、価値を提供します。現時点で少しでも記事作成の外注に興味がある、もしくは質の高い記事を作成するための方法をプロに聞いてみたいという場合は、ぜひ一度ご相談ください。

2005年よりSEOに従事、年間3000本以上のSEOコンテンツを制作しているシンプリックコンテンツマーケティング事業部の監修記事です。